最近、山の中に分け入って、激しく急流が流れるところを訪れることが多いのだが、そういう場所の近くに見晴らしの良い高台があり、そこに縄文人が住んでいたと知ると、縄文の人たちの世界観や生命観を身近に感じられるような気持ちになる。

激しい急流、多彩な滝、巨岩だらけの山、日本以外の国で、人が住む里からすぐ近くにこういう場所が無数に存在しているところはあるだろうかと考えてみた。

私は、70カ国以上、海外の国々を訪れたが、日本よりもスケールの大きな自然が見られるところはたくさんある。しかし、人間が住んでいる場所のすぐ近くで、これだけ変化に富んだ場所が存在するところは珍しいと思う。

まず日本が島国であること。火山国であること。断層が多くて滝も多くなること。国土の大半が山に覆われて、急流のある上流部が近いこと。それらは日本人にとって当たり前のことが、実はかなり特殊なことではないかと思うようになってきた。

ただし、東京は、関東平野が広くて、山の姿も見えず、急流がそばにあるわけでもなく欧米の都市の条件とさほど変わらない。だから、欧米の価値観に染まりやすいということもあったのだろう。

そして、その東京から発信される情報が日本のスタンダードとなっており、まったく異なる風土、環境世界に住んでいるにもかかわらず、東京発の情報に踊らされるということが、現代日本を歪なものにしているかもしれない。

東京という中心からものを見るのではなく、周辺から中心の異様さを見てみるという逆転の発想が大事だろうと思う。

管理された縄文遺跡それ自体は、ダミーの縦穴式住居が作られ、芝生が敷き詰められたりしているので悠久の時間を感じることは難しいが、周りの風景は、おそらくそんなに変わっていないはずで、例外なく、その風景は素晴らしい。縄文人は、現代人でも、こんな所に住めれば理想的だなと思うような、見晴らしがよく風通しもよく、風景も美しい場所に集落を作っている。だから、狩猟採集を行っていたと言われるわりに、集落と集落の距離が狭い。条件の良いところを選んで住むようになると、自然とそうなる。

私が小学生の頃、縄文人は毛皮を着て狩をしている人のイメージだったが、近年の新たな発見によって、縄文人がかなり高度で洗練された営みを行っていたことがわかってきた。現代人も羨むような素晴らしい本麻の衣服を着用し、装飾品も、漆や朱で美しく彩られた精巧なものが作られていた。食事も、海の幸、山の幸が豊かで、加工品だらけの現代人よりもはるかに健康的な食生活だった。

家については縦穴式住居などが発掘されているが、もっと大きく立派なものを作ろうと思えばできたことは三内丸山遺跡などの建造物を見ればわかる。しかし縄文人は、共同で使う祭祀用の建物は立派なものを作っていたが、個々の住居は快適に暮らせればそれで十分だと考えていたのだろう。縦穴式住居の中は、とても居心地良く、安眠できる空間だと思う。

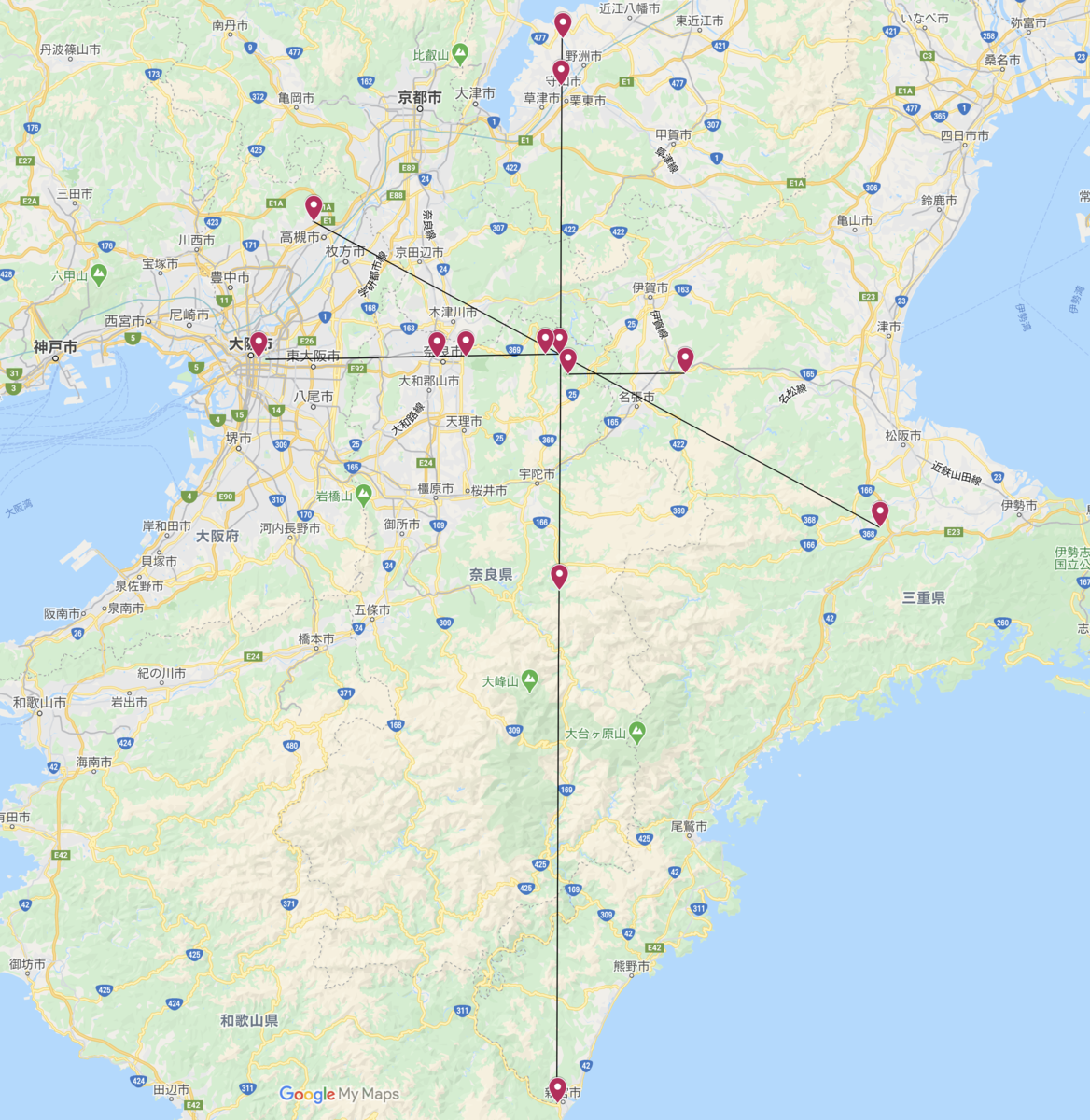

先日訪れた山添村の大川遺跡は、名張川に面した場所で、縄文時代早期(約8000年前)の住居跡や集石炉、焼土壙が確認されている。土器は早期の押型文土器、石器は石鏃、石錐、尖頭器状石器など多数出土している。

集落の目の前の川の流れが心地よく、まわりを低い山で囲まれており、川と山の幸がふんだんに得られただろうと想像できる。

この遺跡においては、住居の外に食事のための竃が作られており、毎日、キャンプをしているようなものだった。縄文人にとって、毎日の生活がキャンプのように刺激的で、一日中外で活動して家に戻り、家ではぐっすり眠るだけだったのだろう。大自然がフィールドなのだから、壁で囲った大きな家が必要なはずはない。

大きな家を望むのは、毎日、ゴミゴミしたところで仕事をしなければならない人間が、せめて家の中ではゆっくりとくつろぎたいと思うからか、それとも、自分の人生がうまくいっていることを他人に誇示したいか、どちらかなのだろう。

現代人は、縄文人と比べて、心地よさや快適さを得るために、随分と屈折した心理を持つようになってしまった。

現代人が理解できない縄文人の不思議さは色々あるが、たとえば縄文人は、何千年にもわたってずっと同じところに住んでいた。そして、他にも住むためのスペースがあるはずなのに、集落と集落の距離が近い。もしも狩猟採集生活を基本としているのなら、もう少し分散した方が収穫量も多くなるのではと邪推するが、ストックするという発想がないから、食物の獲得と、いざという時の助け合いなどの必要性など、最適なバランスの中で集落の位置が決まっていったのだろう。なによりも、彼らは、戦争を必要としなかった。足るを知る人々だったからだ。

なぜ、縄文人は、足るを知る人だったのか。

現代人は、これまでの人類史の中でもっとも優れた文明を手にしていると錯覚しているが、足るを知ることがないために、常に不安や焦燥に苛まれている。

他人と比較し、他人を羨んだり見下し、他人との比較で安心したり不安になったりする。

できるだけ多くお金を得たいと考え、できるだけ大きな家に住み、できるだけ便利で楽な生活をしたいと願い、できるだけ寿命を伸ばそうと足掻く。

そして、発展途上国の人々の映像を見て、自分より劣った生活をしているということに少し安心しながら同情する。

どれだけ物質が増えようとも、足るを知ることがないことが、不幸の源泉になっていることを自覚できていない現代人。

だからといって、意識的に、足るを知ろうとしてできるものではない。

それはなぜなのか?

一言で言って、植えつけられている死生観、生命観、世界観の問題だ。つまり、宗教の問題。

縄文の人たちは、「人を含めた全ての生物は死んで神になる」と普通に考えていただろう。死は、身体に限られたもので、死んだ身体は他の生物に食べられ土に戻り、魂は山に帰って神となる。

”神”と言っても、キリスト教徒やイスラム教徒が主張している唯一絶対神ではなく、我々が生きている世界の中に満ちている霊的エネルギーのようなものだ。形あるものを動かしている力は、その霊的エネルギーであり、形を失えば、その霊的エネルギーは山に帰り、また他の形あるものに力を与える。

理屈ではなく生活実感として、縄文人は素直にそう感じていたのだろう。

だから、彼らは、集落の位置を簡単に変えたりしない。その場所から霊的エネルギーを受け取って生きて、死んだらそれを元のところに返すわけだから。

また、同じ霊的エネルギーのめぐりの中に生きているだけだから、他人と比較する必要もないし、できるだけ多く、できるだけ大きく、などという発想もない。お腹がすくというのは、霊的エネルギーが不足しているわけだから有り難く補充させていただく。お腹がいっぱいになったら、それ以上、補充は必要がない。獣たちのように、できるだけ不必要なエネルギーは使わず、のんびりしていればいい。

幸いなことに、山や川の恵みが豊かな日本の風土の中では、飢えをしのぐために他の場所に移動して、そこにいる人を殺したり食べ物を奪ったり支配したりする必要がなかったのだろう。

この日本が、急激に変わっていかざるを得なくなったのは、2500年ほど前、中国で春秋戦国時代という激しい内乱が起き、多くの人が日本に逃げて来ざるを得なかったからだ。

彼らは、稲作などの技術をもたらしただけでなかった。彼らは、縄文人と違った死生観、生命観、世界観を持っていた。ただ、日本は大陸から離れた島国だったため、日本を支配できるような集団が大挙してやってくるということはなかった。

しかし、大陸からやってきた人たちは、他人と比較したり、序列をつけたり、他人を管理下に置くという知恵分別と方法論を身につけていた。

新たに持ち込まれた技術を用いたところと、そうでないところに格差ができはじめると、それまで長いあいだ保ち続けてきた全体の調和が崩れていく。有利と不利という分別が生じる。いったんそういう分別が生じると、人間は焦燥や不安に駆られるから、突然、変化は激しくなり、魏志倭人伝で伝えられるように戦乱の絶えない世界になってしまった。それまでの悠久の数千年の幸福は、数百年のうちに劇的に見失われていったのだ。

しかし、日本の風土が大きく変わらないかぎり、死生観も大きく変わらない。

新しく仏教が入ってこようが、それは日本独自のものに変容する。

釈迦は、生老病死を”苦”ととらえ、その”苦”から逃れる道を探し求めて旅をし続け、最終的に、「世の中で永遠なものは一つもない」、「形あるものは必ず消滅する」という諦観の境地に至った。つまり、長い苦行と思索の果てに、世界はそういうものであるという認識に至った。

しかし釈迦は、「私たちはどこから来て、何を成し、どこへ行くのか?」という永遠の問いに応えたわけではなく、この人間の微力な力ではどうしようもない厳然たる世界を潔く引き受けることで執着や煩悩を断つことが、真の意味で心の安らぎであると説いたのだった。

釈迦は、キリスト教などのように唯一絶対神を想定し、最後の審判を設定することで厳然たる世界を潔く引き受けるという方法を提示したわけではなく、どちらかというと古代ギリシャのソクラテスの無の思想のように、哲学的に着地点を見出そうとした。

しかし、ソクラテスや釈迦が必死の探求の果てに到達した世界認識は、おそらく縄文人にとっては当たり前のことだった。縄文人は、自然界において「形あるものは必ず消滅する世界」、「全ては無に帰する世界」を当たり前のこととして受け止めながらも、悠久の時を超えて存続し続ける特別のもの、巨岩の磐座などを崇めていた。

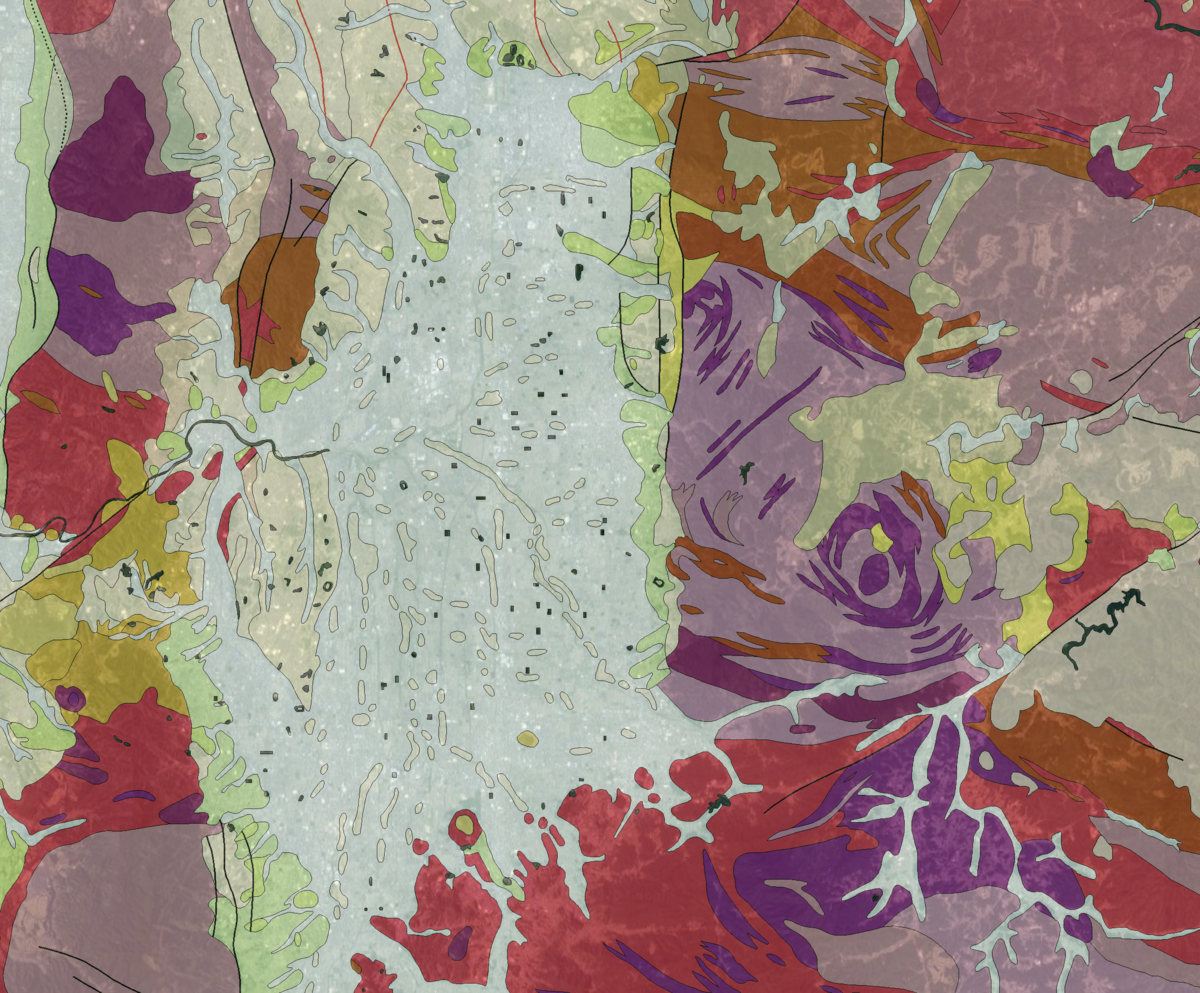

日本の自然のように何一つ同じ状態を保ち続けるものがない世界で、巨岩だけは不動だ。そしてその岩は数億年の歳月を経ているものもあるし、美しい鉱物資源を含んでいるものもある。人間世界を超えた神秘がそこに宿っていることを現代人でも感じることができる。

縄文人は、おそらく永遠と無常の世界観を、ごく当たり前のように感じ、その不可思議な、流動的で循環的な調和世界を司るエネルギーを、神の力として受け止めていたことだろう。その霊的エネルギーの一部として生きている彼らは、ニヒリズムに陥ることなく、前向きに生きていられた。形にこだわらず、形あるものを動かしている霊的エネルギーの方が重要であるということを知っていたからだ。

縄文人の方が、釈迦やソクラテスよりも上とか下とかではなく、この違いは、生きている風土の違いによるものなのだろう。

こうした縄文世界に、大陸の苛烈な風土で育てられた世界観や生命観を持つ人たちが少しずつやってきて、どちらか一方が他方を実力で強制的に支配管理するのではなく、少しずつ両者の世界観や生命観が重なり合っていくことで、日本独自の精神世界が形成されていった。

縄文のような世界は地球上の他の地域にあったかもしれないが、人間の集団移動が簡単な場所であると、自分を有利にするための手段を多く身につけている狡猾な人々に、あっという間に支配されてしまう。

新たにやってきた狡猾な人たちは、その土地の人たちを自分たちのシステムに組み込むため、その人たちの世界観、生命観の形成に通じるものを根絶やしにするだろう。そして、混血を重ね、たちまち一つの価値観を共有する集団がそこにできる。

しかし、日本はどうやらそうはなりにくかった。日本人の遺伝子を調べると、現在でも、縄文系と弥生系の違いがはっきりしている人がたくさん存在している。これは、大陸における被支配国ではあり得ないことらしい。

弥生時代が始まってから、日本列島には大陸から人々がやってきて住み着くようになったが、その数は少しずつであり、現地の人たちと対立的ではない方法で生きていくことが重要だった。そのため、日本においては、過去の精神世界が破壊されず、積み重なってきている。その積み重なりが膨大になったゆえに、複雑化し、本来の姿がわかりにくなっているが、本来のものが消えて無くなってしまったわけではない。

現在、複雑なものをより複雑にしていく研究が立派な学問のように思われているが、(難しくてわかりにくいほど高尚に見える)、複雑さの中に埋もれてしまっている本来のものを露出させることが、今こそ重要になっている。

たとえば日本の仏教の始まりについては、聖徳太子が活躍していた時代の蘇我氏と物部氏の対立がよく知られている。

しかし、ここで言う仏教は、真の意味で仏教精神に関わる問題ではなく、従来の神祇の中に仏像礼拝をどう位置付けるかということと、戦国時代のキリスト教問題と似ていて、宗教とともに入ってくる新しい知識や技術に関する政治的駆け引きだ。

釈迦が必死の思いで創造した世界観に関しては、古来の日本人にとって目新しいものではなかったが、悟りに達した釈迦が自らの救いのためにも実践していった”衆生の救済”という精神は、古来の日本人にとって当たり前のことではなかった。この精神の輸入によって生まれた日本の新たな宗教としての仏教の始まりは、おそらく修験道ということになるだろう。

修験道と聞くと、多くの人は、悟りを得ることを目的に山へ籠もって厳しい修行を行う山伏の姿を思い浮かべる。

そして修験道とは何かを知ろうと思って本を読むと、修行の内容やら歴史やら、修験者が信仰する神のことやら色々と複雑である。

しかし、それらの内容は後の時代に色々と後付けされた結果であり、始まりはもっとシンプルであった筈だ。

おそらく上に述べたように釈迦が辿り着いた世界観に関しては、山と森と急流の多い日本の風土の中では、自明のことだった。

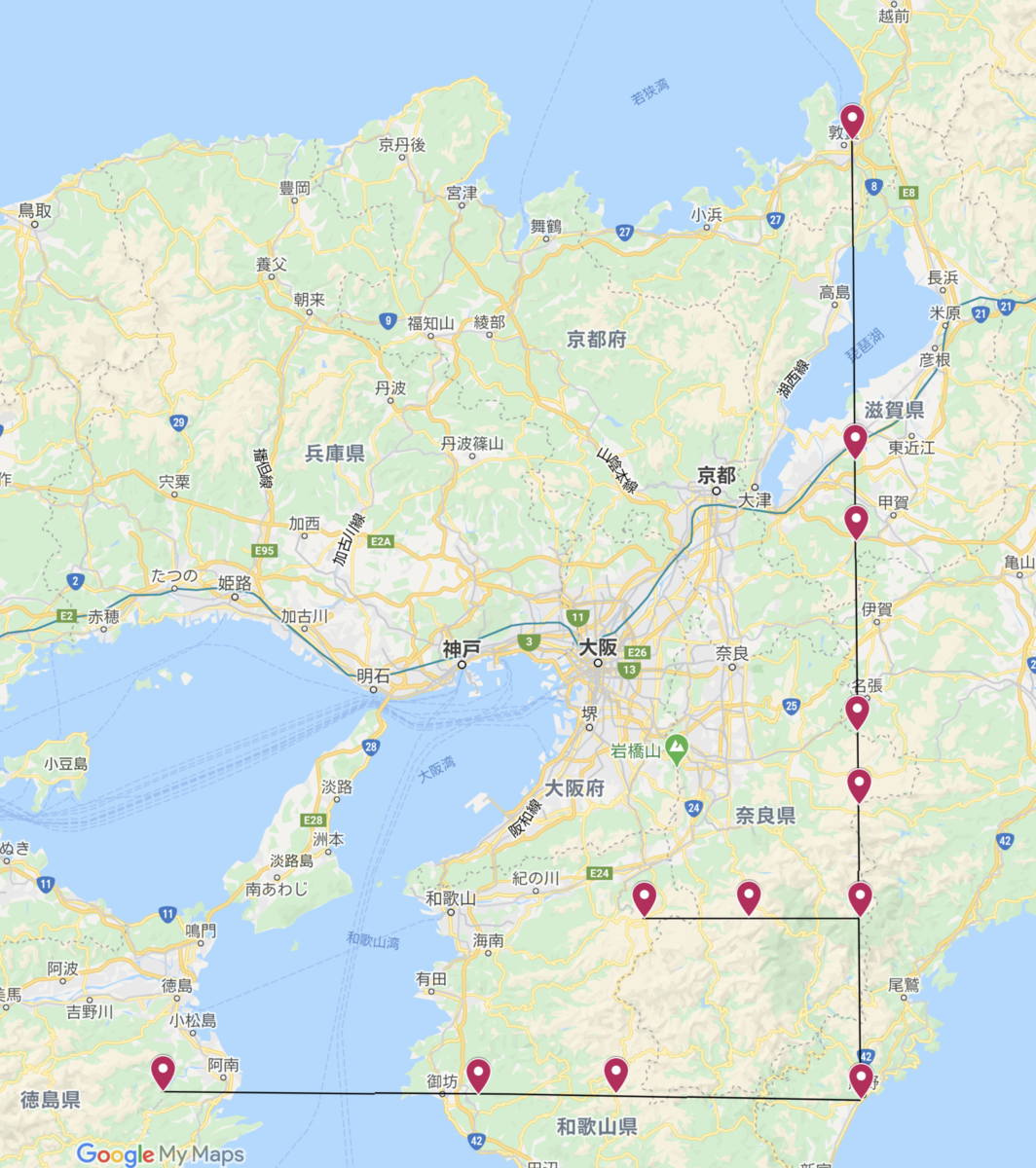

現在でも日本の国土の約70%が山岳地帯だが、古代においては海岸線は今よりも山に近く、大阪平野や濃尾平野なども、その多くの部分が海の底だった。つまり、山岳地帯は、70%よりも広かった。縄文の世界観は、その風土の中で育まれていた。地上の形あるものは、山からやってきた霊的エネルギーによって動いており、死んだら、霊的エネルギーは山に帰る。人間はどこから来てどこへ行くのかということにおいて、哲学的な問いは必要なかった。

仏教は、形あるものは消えていくという空の概念を伝え、それゆえ執着することの無意味さを説くが、そんな自明のことより、古来の日本人にとって新鮮だったことは、生きているあいだに何を成すか、というポイントだった。

修験道というのは、古来の日本人が備えていた山を中心とした魂のコスモロジーにくわえて、現生において、”衆生の救済”の実現を目指していく新しい精神的実践活動だった。

山から離れた生活を続けてしまうと、改めて山にこもって修行をしなければならなくなる。しかし、本来、その修行とは、滝に打たれたり肉体を極限まで追い込むようなものである必要はなく、山に入って、森の中や急流を渡りながら、五感および六感をすべて使って世界の原理を感じ取ることだろう。そこにはあらゆる生命が潜み、絶妙なバランスがあり、劇的な変化がある。天候も気圧の変化で読めるだろうし、何かしらの不穏は音や匂いだけでわかるだろう。それを感じることは、現代でも可能である。

天武天皇の時代に活躍されたとされる伝説の人物、役小角が吉野の金峯山で示現した蔵王権現は、修験道の本尊とされる。

蔵王権現というのは、釈迦如来、千手観音、弥勒菩薩の三尊の合体したもの、もしくは、仏、菩薩、諸尊、諸天善神、天神地祇すべての力を包括しているというと、わけのわからない説明がなされる。

釈迦は「過去世」、千住観音は「現世」、弥勒菩薩は「未来世」の救済に関わるのだが、ようするに、蔵王権現というのは、過去とか現在とか未来という分別も、仏や菩薩や神々の役割分担の分別も関係ない、無分別の融通無碍の超越者であるということだ。

それは、過去と現在と未来、そして全ての様相が有機的に関係し合って生かし生かされている山のコスモロジーそのものである。

仏教が入ってきた頃の日本は、すでに各地で分断が起きていた。縄文時代の足るを知ることによる万物の調和や心の安穏は失われつつあり、歪みが至るところに出ていた。

特に稲作は、山の生活と比べて、天候の変化で大きな影響を受けた。日照りや台風が致命的な結果を残す。

そうした困難に陥っている衆生を救済するための日本人の精神的実践活動の始まりが、行基集団の活動であり、その活動の主導者である行基(668-749)を守り、支えたのが修験道者だった。

百済系渡来氏族を父に持つ行基は、知識結とも呼ばれる新しい形の僧俗混合の宗教集団を形成して貧民救済・治水・架橋などの社会事業に活動した。

行基の活動に関して、当初、朝廷は弾圧をくわえた。当初の仏教は、国家鎮護のためのものにすぎず、民衆への布教活動を禁じていたからだ。

しかし、聖武天皇の皇后、光明子は仏教に篤く帰依し、東大寺、国分寺の設立を聖武天皇に進言しただけでなく、貧しい人に施しをするための施設「悲田院」や、医療施設である「施薬院」を設置して慈善を行っており、衆生の救済の実践者だった。その影響からか、聖武天皇は行基の活動を認めるだけでなく、僧侶の最高位である大僧正に行基を任命し、東大寺と大仏造立の責任者とした。

仏教と修験道が統合されたうえでの”衆生の救済”という社会活動の実践は、平安時代が始まると空海によって受け継がれていく。

(つづく)

その全ての内容を、ホームページでも確認できます。