女王卑弥呼の邪馬台国がどこにあったかというのは、いつになっても多くの人の関心を集める。

邪馬台国があったのは近畿か九州かという議論は、長く続いてきた。

初期ヤマト王権が宮を築いた奈良盆地の纒向にある箸墓古墳は、今でも卑弥呼の古墳だと思っている人が多いし、木津川沿いの椿井大塚山古墳から大量の三角縁神獣鏡が出土した時は、この場所こそが邪馬台国だと主張する人もいた。近年では、淡路や近江などで弥生時代の大規模な鍛治工房が発見され、さらに2年ほど前には、徳島の阿南にある古代の水銀鉱山が弥生時代のものであるとわかり、それは、これまでの日本の鉱山の歴史を一挙に500年も遡らせ、邪馬台国のお国自慢が1箇所増えた。

九州や近畿に限らず、日本全土から出土する弥生時代の遺物は、これまでの弥生時代のイメージを覆すほど、かなりの先進性を伝えている。少し前までは、日本の鉱山は奈良時代が最古で、それまでの時代は、鉄をはじめとする金属は輸入に頼り、日本国内でそれを加工する程度だったとされていたが、そうした歴史学者の設定だと説明つかない規模の金属製品が、日本中から出土している。

もはや、はっきりとしていることは、弥生時代の先進地域は、九州と畿内に限らないということだ。そして、弥生時代以降、金属の武器も大量に作られたわけだから、争いも激化しただろう。

肝心なことは、中国の歴史書に残る卑弥呼の邪馬台国というのは、そうした争いを勝ち抜いて全てを統一した国ではないということ。

弥生時代に、九州か畿内にあった国が日本全土を侵略して巨大な国を治める野心を持っていたとは、とても思えない。いったんは侵略することができても、それを維持管理することは大変だ。山や谷が多い日本は、地形が複雑で、地図で見るよりも広大な世界なのだから。

九州、畿内、東国などの地域において、小さなクニに分かれて頻繁に争いが繰り返されていたことは十分に想像できる。死者も多く出て、クニは荒れるわけだから、いかにして争いを減らし、お互いに連合できるかを真剣に考えた人物はいただろう。その人たちが集まって、一つの秩序的な形を作り上げた。それが、倭国大乱の後の卑弥呼の邪馬台国なのだろうと思う。女性の巫女を中心に置くことで、クニとクニが連合する新たなシステムが整えられた。

それが、たとえどこかローカルな場所に限定される出来事であったとしても、中国の歴史書に記録が残ったことは、後世において大きな意味を持った。

一つの集団が新しい秩序的世界を作ろうとする時、周りのものたちへの説得力を強めるために、その正当性を示す必要がある。これは、中国の長い歴史においても繰り返し行われてきたことだ。

中国の場合、古くは秦の始皇帝の時から日清戦争の清に至るまで、ほとんどの統一王朝が、西や北からの騎馬遊牧民の侵攻によるものだが、それらの勢力は、自らの系譜を、古代中国の夏や殷や周につなげようとした。そして、賢人は、古代国の治世を理想的なものとして崇めた。

夏や殷や周などは中国大陸のごく一部だけを治めていただけで、他の地域では他の勢力が凌ぎを削っていたが、中国王朝の歴史の中に、夏や殷や周の記憶が特別に深く刻まれた。それは、やはり、文字による記録がしっかりと残されていたということが大きい。

日本の邪馬台国の場合も、これと同じだと思う。

日本の歴史において、邪馬台国がどこにあったかということが、現代の我々が想像している以上に大きな意味を持つ時代があった。

それは6世紀から7世紀、第26代継体天皇から飛鳥時代にかけてだった。この時代は、朝鮮半島において、高句麗の南下や、新羅の勢力が拡大するなど日本の周辺が緊張を孕んでいた。日本から朝鮮半島への出兵は、それまでは1000人程度だったのに、6世紀になって同盟国の百済などから派兵が求められ、継体天皇の21年には、6万人が筑紫まで行ったと記録されている。

日本もまた、この時期、一つのまとまった国として朝鮮半島や中国に対応しなければならないという状況になっていたのではと思われる。

その時に、急遽、天皇に即位することになったのが、北陸の豪族で、尾張の海人たちと連合していた継体天皇だった。

当時、中国や朝鮮半島から多くの渡来人がやってきて、政治や軍事においても重要な役割を果たすようになってきており、日本は、国としてのアイデンティティを再構築する必要があったのではないかと思われる。

卑弥呼の時代は、邪馬台国がどこにあったとしても、それとは関係なく日本各地で様々な勢力が凌ぎを削っていたことが考古学的にも証明されている。

しかし、卑弥呼の邪馬台国は、倭国の中心であると中国が記録に残したところであり、その継承者であるということは、新しいリーダーたちにとってはとても大事なことであった。

古墳中期の大古墳の世紀が終わり、5世紀後半から6世紀にかけて、畿内の有力な豪族が拠点とする地域で、古墳の内部に奇妙な変化が起こる。それまでの代表的な棺であった長持形石棺とは形も材質も違う新しい棺が登場するのだ。阿蘇のピンク石を使った家形石棺である。

それまで、兵庫県加古川の竜山石や、奈良県葛城市と大阪府太子町のあいだの二上山の凝灰岩など、畿内の石が有力者の古墳の石棺として切り出されていたが、遠く離れた阿蘇の地から、わざわざ巨岩を運んできた。

このことについては、第1139回のブログで、古代の復活をテーマに記事を書いた。

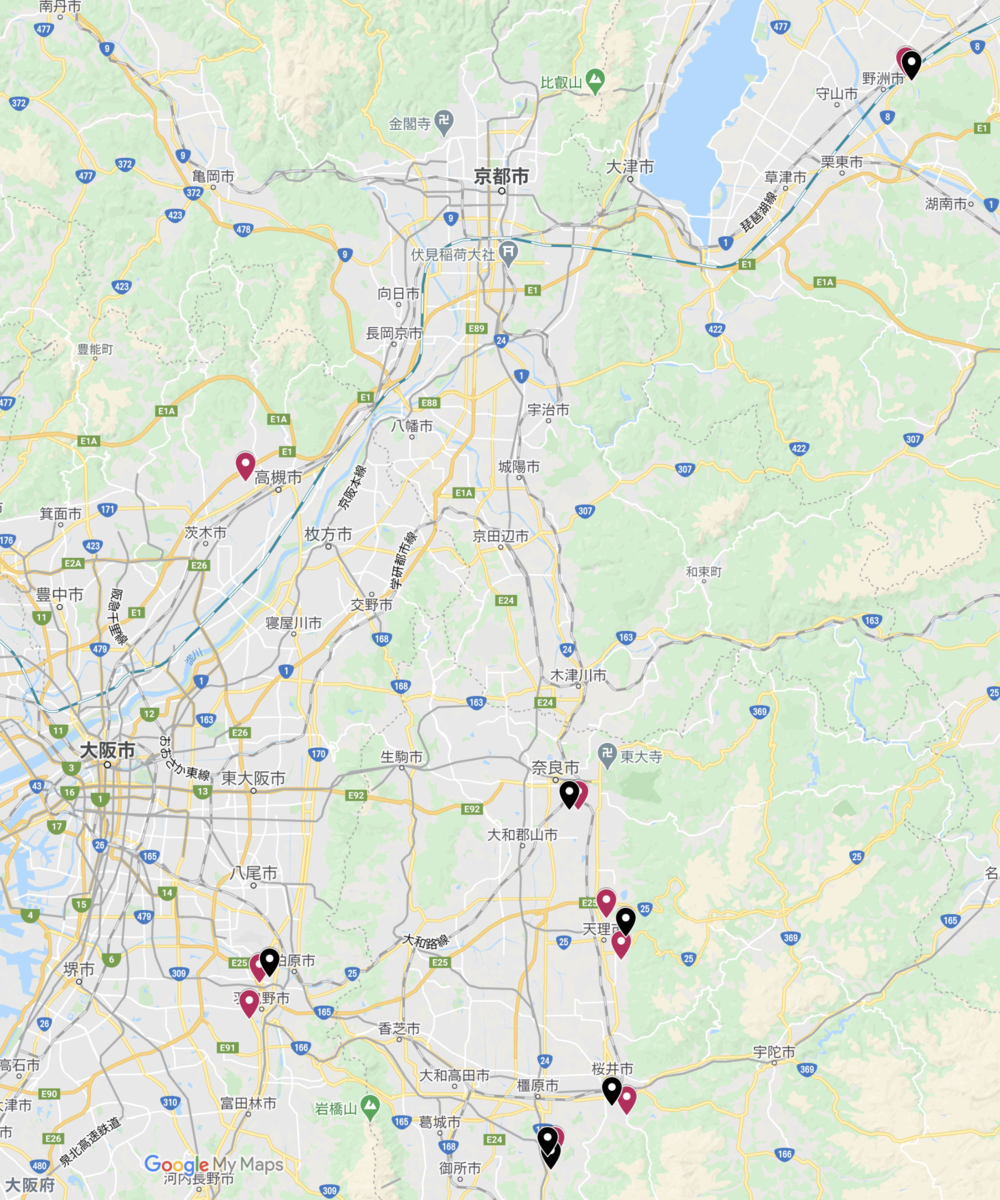

高槻の継体天皇の古墳とされる今城塚古墳の阿蘇のピンク石の石棺は、わりと多くの人に知られているが、それ以外に、物部氏、大伴氏、阿部氏など、6世紀以降、重要な役割を果たした豪族の拠点とする場所の古墳が阿蘇のピンク石の石棺を使っており、畿内で10箇所が発見されている。しかも、奈良市、天理市、桜井市、橿原市、藤井寺市、羽曳野市と、ぐるりと奈良盆地を取り囲む重要な拠点に配置され、さらに、琵琶湖の水上交通の要衝である三上山の麓、日本最大の銅鐸が出土したところの2つの古墳もそうだ。阿蘇のピンク石の石棺は、これ以外、吉備に2つほど見つかっているだけで、6世紀頃の近畿の主要勢力と関係ある石棺ということになる。

6世紀のはじめに即位した第26代継体天皇は、第16代仁徳天皇から第25代武烈天皇までとは血がつながっていない。

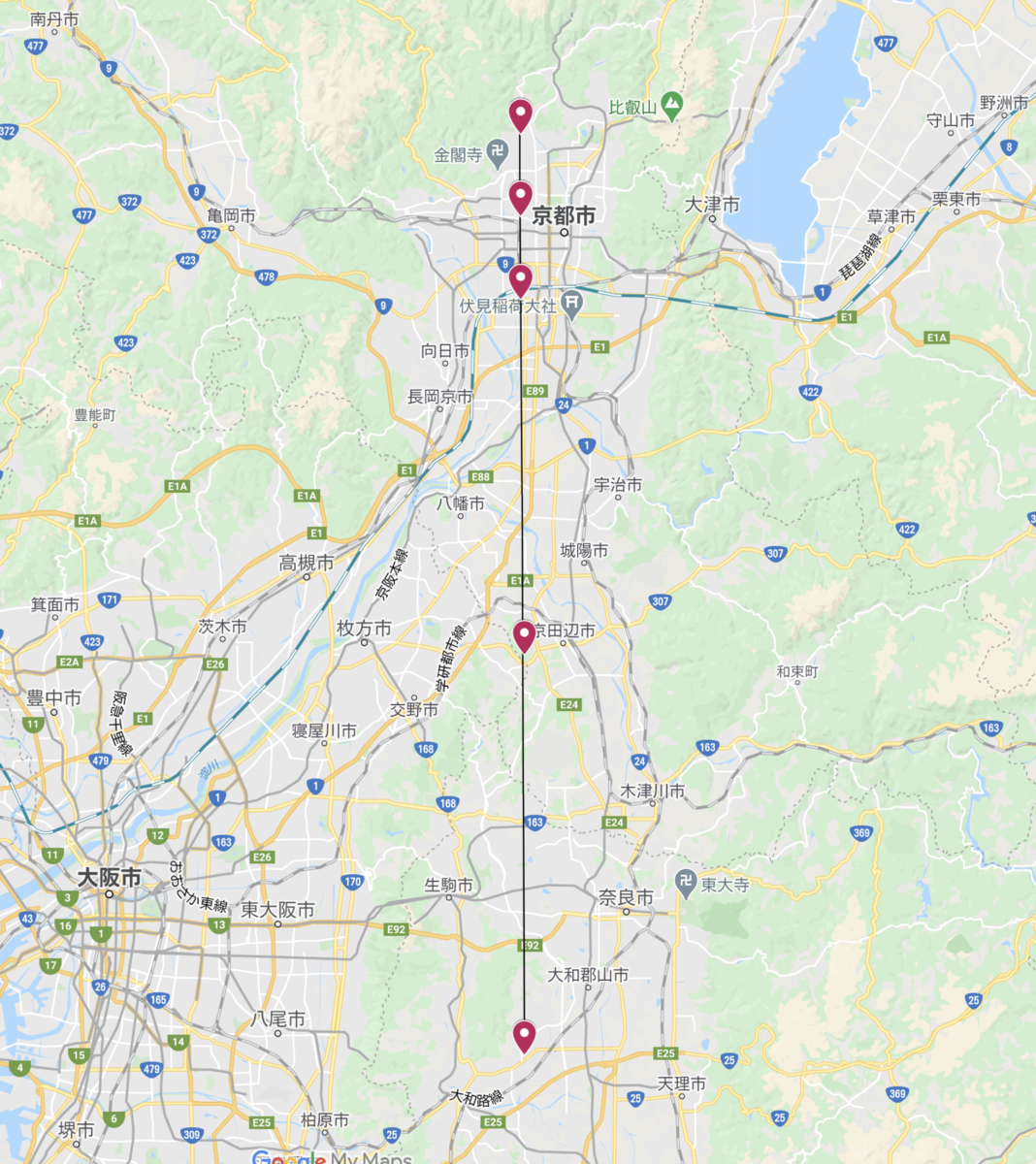

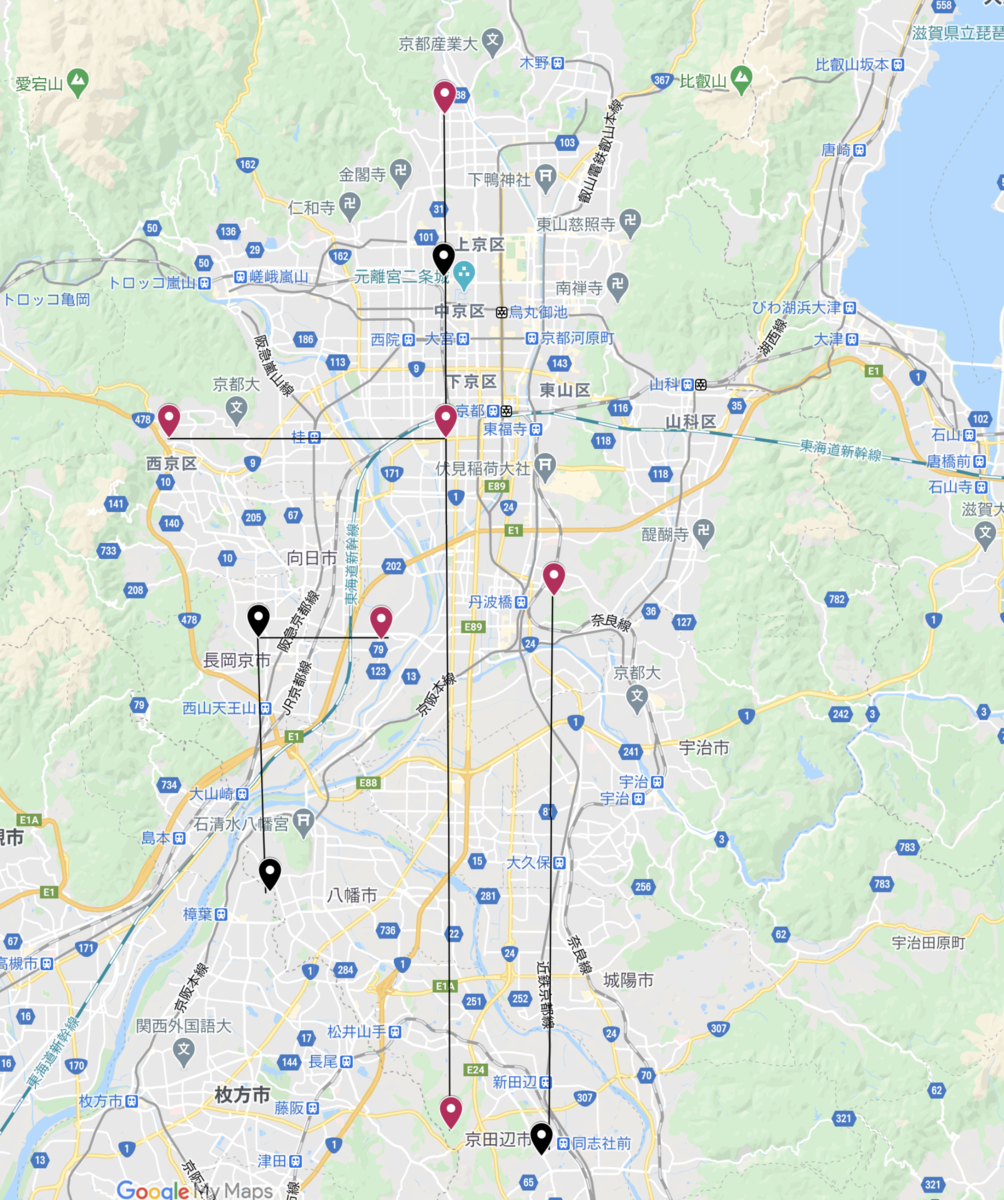

武烈天皇が子供を残さなかったので、大伴金村と物部麁鹿火が、過去に遡って第15代応神天皇の血を受け継いでいるのではないかという理由で見つけてきた豪族が継体天皇だ。そして、継体天皇は、即位した後も20年もの間ヤマトの地には入らず、クズハ(現在の枚方市)、ツツギ(京田辺市の甘南備山の麓)、オトクニ(向日市)など、淀川から木津川の河川近くに宮を築き、死後も、奈良ではなく、淀川近くの今城塚古墳に葬られた。

このことについて、通説では、新しく天皇となった継体天皇が、旧勢力が多く残る奈良の地を警戒したからとされているが、阿蘇のピンク石の石棺の配置でもわかるように、高槻と、畿内の重要な拠点はネットワークが形成されており、高槻の周辺の三島地域が、琵琶湖と瀬戸内海と奈良盆地からちょうど等距離にあり、淀川、木津川、宇治川、桂川の河川交通を有効に使える場所で、それが、国のまとまりと、外敵に備えるうえで最適だったと考えた方が自然だ。

そして、阿蘇のピンク石の石室で結びついているからといって、当時の有力者が九州出身だったということではなく、中国の歴史書に記された邪馬台国が九州の阿蘇の地だという共通認識を彼らが持っていて、それを統一のアイデンティティにしたのではないかと思われる。邪馬台国の時代は、彼らの時代とは300年ほどしか違わないし、中国から多くの知識人が渡来している状況でもあり、邪馬台国の情報を共有することはさほど難しくはなかっただろう。

阿蘇のピンク石は、有明海側の宇土の馬門というところに石切場が残っており、そこから船で畿内へと運ばれたと考えられている。

宇土の馬門の真東には、阿蘇山の近く、日神を祀る幣立神宮がある。その東西のライン上に沈目遺跡があって、3万年前の日本最古の石器が出ている。

阿蘇山から西の平野には、数多くの古代の史跡が発見されている。

ただ、こうした古い遺跡は、日本国中、至るところにあるので、ここが邪馬台国だと決める理由にはならない。

邪馬台国論争をする人たちのあいだで、混迷の原因になっているのが、魏志倭人伝に残された邪馬台国までの道程だ。

書かれた道程をそのまま当てはめると、どんどん南になって南洋諸島になってしまうという人もいたり、近畿こそが邪馬台国だと主張する人は、南ではなく、東の書き間違いだとしている。

この道程の記述に関しては、その距離や日数を単純に足していくと、南洋諸島になってしまうけれど、戦後、東京大学の榎一雄氏が発表した興味深い説があり、それは伊都国を中心にして、そこから放射線状に各地域のことを記載しているというものだ。確かに、魏志倭人伝の文章を見ても、この説が妥当ではないかという気がする。その内容は、以下のようになっている。

始めて一海を渡ること千余里で、対馬国に着く。

また南に一海を渡ること千余里、瀚海(かんかい。大海・対馬海峡)という名である。

また一海をわたること千余里で末廬国(まつろこく。松浦付近)に着く。四千余戸ある。

ここまでの文章は、「また南に」、「また一海をわたる」と、”また”という言葉がついているので、その距離を足していけばいい。

しかし、次からは、”また” という言葉がなくなる。

東南に陸行五百里で、伊都国(いとこく・いつこく。糸島付近)に着く。

南の投馬国に行くには水行二十日。

南に進むと邪馬台国(邪馬壹国)に到達する。女王が都とするところで、水行十日・陸行一月

これは見ると、邪馬台国や投馬国は、伊都国からの距離や日数で示しているようにも見えるし、伊都国の前の末廬国からの距離や日数で示しているようにも読める。ただ、末廬国は佐賀で、伊都国は福岡とされるので、いずれにしろ、九州の北だ。

九州の北から邪馬台国まで「水行十日・陸行一月」となるが、 これは、南に船だと10日だが、陸路ならば1ヶ月ということだろう。

投馬国の場合は、船で20日。陸行の記述はない。おそらく陸路だと困難な場所だからで、それは霧島など高い峰々を超えていかなければならないからだ。

そうすると、北九州から、投馬国までの距離の半分が邪馬台国ということになる。そして、投馬国は、「官を弥弥(みみ)といい、副を弥弥那利(みみなり)という」と説明されている。つまり、ミミの人たちが治めているということで、ミミというのは、谷川健一氏が指摘しているように南洋系の航海を得意とする人たちであり、日本各地にその足跡を見ることができるが、鹿児島の大隅半島や薩摩半島を拠点とする人々だと思われる。

そうすると、北九州と鹿児島のあいだが邪馬台国ということになり、阿蘇山周辺がちょうどいい。

熊本と宮崎のどちらかという細かな議論は専門家に任せるが、邪馬台国と阿蘇山が、特別な意味を持つ関係であるのは間違いないだろうと思う。

そして、歴史認識や神話解釈において間違いやすいポイントが、邪馬台国が九州なら、九州の王権が東に進んでいって近畿を征服したのか、という話になるやすいことだ。

事実、神武天皇の東征など、そういう物語になっているし、天孫降臨の場所が九州の高千穂なら、そこが日本国家のルーツで、天孫降臨というのは渡来人で、渡来人の国がそこにあったのか、という話になる。

しかし、そうではなく、6世紀の新国家にとって、自分たちが正当であるというアイデンティティが必要で、そのアイデンティティの獲得のために、中国の歴史書に記録が残っている邪馬台国の存在が重要だった。それは、阿蘇の地の邪馬台国だった。だから、その史実と自分たちを結びつける神話を構築した。さらに、阿蘇のピンク石の石棺は、古来から続いている政権であるというアイデンティティを共有するシンボルになった。

これは何も特殊なことではなく、日本に限らず、世界中の多くの地域で同じようなことが行われている。中国の歴代王朝でもそうだったが、わかりやすいのがエチオピアだ。

エチオピアは北部アフリカ諸国のなかで、唯一、イスラム教の侵攻に耐えてキリスト教国家として存続し続けた国だ。キリスト教の求心力があったからこそ、イスラムの侵攻を防いだ後も、ヨーロッパ列強のアフリカ進出に対抗できた。イギリスやフランスは、アフリカの各地域を民族間で分断させ、その分断を利用して巧みに統治を進めて植民地化を行ったが、唯一、エチオピアだけは独立を守り通した。

そのエチオピアは、イスラムの侵攻にさらされている時代、国の起源に関わる神話を創造した。エチオピアの起源が、紀元前1000年まで遡り、ソロモンとシバの女王の息子、メネリク1世にあるとするものだ。そして、メネリク一世が、エルサレムのソロモン王の宮殿にあった「失われたアーク」(モーセの十戒が刻まれた石版を収めたとされる契約の箱)をエチオピアの地に持ち帰ったする神話。失われたアークは、その後もアクスムのシオン・マリア教会の礼拝堂の中に大切に守られているということになっている。

この神話を伝えているのは、13世紀に編纂されたエチオピアの歴史書「ケブラ・ナガスト」なのだが、当時は、イスラム世界の猛攻を受けている時期だった。

実際にエチオピアにキリスト教が伝わったのは、エチオピアの北部にあたるエジプトのコプト教を通してであり、それはローマ時代後期のこと。当然ながら紀元前1000年のソロモンの時代ではない。

しかし、エチオピア人は、シバとソロモンの末裔と称する王によって一つにまとまり、イスラムの侵攻を防いだ。

この「失われたアーク」は、ふだんは見ることができないが、年に一度のティムカットの祭りの時に、神輿に担がれて人々の前に姿を表すなどという間違った情報も出ているが、祭りの時に出てくるのは、エチオピア各地の教会に大切に保管されている失われたアークのコピーである。コピーであることは、エチオピア人も了解している。しかし、そのコピーは、本物がアクスムにあると信じられているからこそ、意味のあるコピーなのだ。

本物の「失われたアーク」が、実際にエチオピアのアクスムにあるかどうかは、本当は誰も知らない。しかし、そこにあると信じられたうえでコピーが作られ、そのコピーが各地の教会に置かれ、それらの教会が各地の人々の求心力になっているという構造がある。

20年ほど前、私がエチオピアを訪れた時、不謹慎な質問でも大丈夫だという人物に、もしも研究調査で、アクスムのシオン・マリア教会に「失われたアーク」がないとわかったらどうなるか? と聞いたら、青ざめた顔で、そんなことになったら、一挙に国民のアイデンティティが失われ、国は崩壊すると言っていた。

白か黒かはっきり決着をつけることが科学の進歩だと信じている人は多いが、グレーのままだから守られている秩序もある。エチオピアという国は、そのようにして、神の力で守られてきた。

このエチオピアの神話作りは、日本の6世紀から7世紀の状況と共通するところがある。

当時のリーダー達は、中国の歴史書に書かれた邪馬台国がどこだったのかを知っていた。

だから、その時点では畿内を中心に国を一つにまとめる努力がなされていたが、自分たちのルーツを九州にして、九州を起点にするような神話世界を構築した。

そして、国をまとめていく時には男の力が必要だとしても、その後、男同士のエゴで乱れた場合は、女王を国の中心にした方が治るという教訓も、邪馬台国から受け継いでいた。

6世紀から7世紀を俯瞰してみると、邪馬台国と同じような皇位継承が行われている。

継体天皇の孫にあたる女帝の推古天皇が即位したとされるのが593年。その直前、前回のブログで書いたように、海部氏の力を背景に穴穂部皇子の横暴があり、穴穂部皇子が物部氏と組んで国が二分された。崇峻天皇にも、不穏な動きがあった。

その2人が蘇我馬子に殺害されて擁立されたのが推古天皇であり、推古天皇は39歳という高齢で即位し、35年もの長きにわたり国の治めている。そのあいだに、冠位12階や17条憲法などが、次々に制定された。そして、推古天皇のもと、後世に横暴だと烙印をおされた蘇我馬子を含む豪族たちの勢力の均衡は保たれていた。

推古天皇の後、男の舒明天皇が皇位を継ぐが、それとほぼ同時に他の男性と結婚していた宝姫王(後の皇極天皇、斉明天皇)が、37歳という高齢で舒明天皇の皇后になる。

そして、現代でも高齢出産で大変な年齢なのに、天智天皇、天武天皇、間人皇女を産んだことになっていて、在位12年で舒明天皇が亡くなった時、49歳という高齢で天皇になる。再びの女帝だ。

その後、大化の改新(乙巳の変)が起こり、皇極天皇は、史上初めて譲位を行ない、皇極天皇とは同父同母である弟の孝徳天皇が即位するが、その孝徳天皇が9年後に亡くなると、皇極天皇は、61歳で再び斉明天皇として皇位に復活する。

その女帝の斉明天皇が亡くなったのが661年。推古天皇の即位から斉明天皇が亡くなるまでの68年のあいだの男帝は、舒明天皇在位が12年、孝徳天皇が9年にすぎない。

女帝の斉明天皇の後、天智天皇の在位はわずか4年で、その後、壬申の乱をはさんで天武天皇が即位して13年。そこからまた女帝の持統天皇が7年、男の文武天皇が10年の後、女帝の元明天皇が8年、その娘の元正天皇が9年。次の男の聖武天皇は25年(実際は光明皇后の影響が大きかった)だが、その後にまた女帝の孝謙天皇が9年、男の淳仁天皇(女帝の孝謙天皇が上皇として権限を持ち、淳仁天皇は実質的な力がなかった)が6年、淳仁天皇が淡路に流されて、孝謙天皇が再び称徳天皇として復活して6年。

推古天皇が即位した593年から称徳天皇が亡くなる770年までは177年だが、そのうち女帝の期間が86年、男は79年。女帝が8代、男帝は7代だが、孝徳天皇や淳仁天皇などは権限を持たせてもらっておらず、実質的に国のトップといえる男の天皇は、天智天皇と天武天皇の2人に、聖武天皇を加えるかどうかという程度だ。

現在、今上天皇 徳仁に男の子供がいないということだけで、世継ぎがどうなるのかと議論になるが、過去に遡れば、当たり前のように女帝が続いていた。

アマテラス大神というのは、日本人なら誰でも知っている太陽の女神で、皇祖神として崇められている。

しかし、この太陽神は、古事記と日本書紀で、描かれ方が異なる。

古事記の方は、よく知られているように、イザナギが黄泉の国から帰った後、禊をしている時に生まれる。

このアマテラス大神が生まれる時は、すでにイザナミは亡くなっている。

それに対して日本書紀においては、イザナギとイザナミが、山とか木とか草の神を産んだ後、天下を治めるものが必要なのではないかと判断して、大日孁貴(オオヒルメノムチ)という太陽神を産む。その後、月の神が生まれ、太陽神の支えになるだろうということで、この2神を天に送る。太陽神は、アマテラス神と表記されていない。

その後、なぜか、古事記においては国生みで一番最初に生まれたものの不完全であったために流された蛭子が生まれ、さらにその後にスサノオが生まれるが、スサノオはその時点から我慢がきかず、いつも泣き喚いて、そのため人間は死んでしまい、青い山々は枯れ果てたので、イザナギとイザナミは、根の国に追放する。

そして、その後にカグツチが生まれるのだ。

それからは、古事記と同じような展開となり、カグツチが生まれて全身が焼かれて死んだイザナミに会うために、イザナギが黄泉に行くが、醜く姿の変わったイザナミに恐れをなして地上へと逃げ帰り、穢れを落とすために禊をする。

その時、左目を洗った時に天照大神が産まれる。

イザナミとイザナギが一緒に産んだ太陽神は、大日孁貴(オオヒルメノムチ)と呼ばれたのに、イザナミが死んだ後、禊によって生まれた太陽神は、天照大神となっている。これが、私たちのよく知っている皇祖神、アマテラス大神だ。すると、太陽神は、イザナミの死の後、禊を通して別の名前で復活したことになる。

これをどう解くか?

私は、邪馬台国の時に、卑弥呼が祀っていた日神が、大日孁貴(オオヒルメノムチ)に該当するのではないかと思う。

その後、九州に限らず日本各地で、カグツチやイザナミの死で象徴される凄惨な事態となり、それはおそらく様々な地域で強力になった武器による戦乱を意味しているのだと思うが、その乱れた状況をとりあえず終結させたのが、6世紀の継体天皇以降の時代なのではないか。

その時、かつて邪馬台国で祀られていた日神が、あらたに天照大神として復活した。元からあった太陽神ではなく、穢れを祓う禊を通して、新たに現れた太陽神のもとで国を一つにまとめ、新秩序を作り上げようとしたのだ。

その努力は、もちろん継体天皇1人の力ではなく、継体天皇の子の欽明天皇や孫の推古天皇の時代にも引き継がれ、いくつかの混乱を経て、天武天皇の時代まで続けられたのかもしれない。

日本という国名は、日の本(ひのもと)からきているが、そのことについて、一般的には「やまと」が日出ずる国だからと説明されるが、その程度の意味だろうか。

中国に使者を送る時は、日が上るところからやってきました、ということで構わないが、中国との関係より大事なのは、日々、生きている国内のことだ。

日の本(ひのもと)の 大和の国の 鎮めとも います神かも 宝とも なれる山かも 駿河なる 富士の高嶺は 見れど飽かぬかも

(万葉集 巻3・319 作者不詳)

(日本の大和の国の鎮護としてまします神よ。宝ともなっている山よ。駿河国の富士の高嶺は、見ても飽きないことだなあ。 )

”ひのもと”は、やまとの枕詞だ。大和の枕詞は、そらみつ、秋津島、敷島など他にもあるから、”ひのもと”という言葉を響かせて、大和ときて、神ときて、富士とくると、”ひのもと”の”ひ”は、火を連想させる。

この歌の場合、火のもとの大和の国の鎮護の神は富士山だが、邪馬台国と阿蘇山の関係も同じだ。やまとの鎮護の神は、火の山だった。

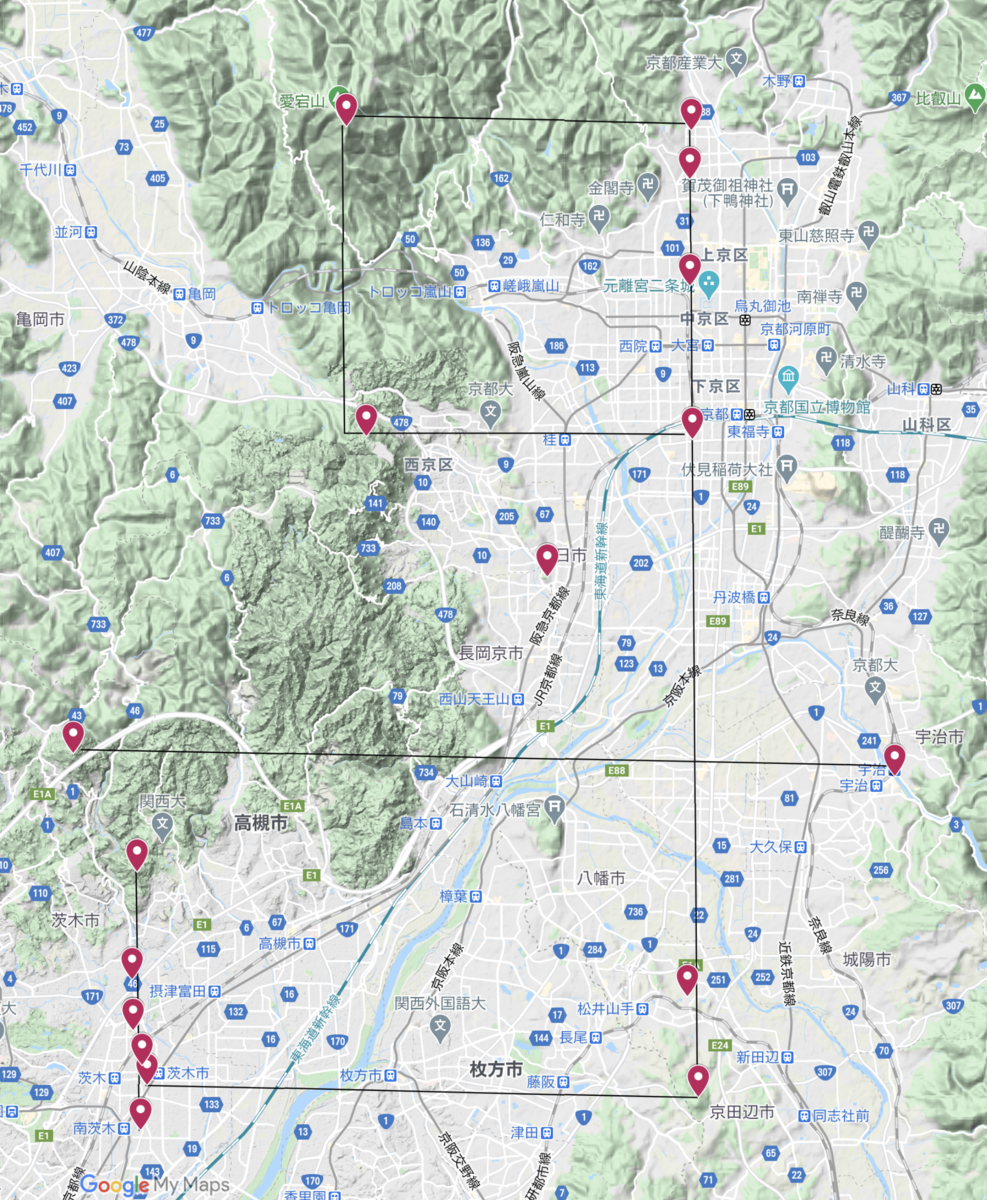

どこまでが偶然で、どこまでが必然かはわからないが、阿蘇山と富士山を結ぶと、そのラインが、ちょうど現在の橿原神宮、初代神武天皇が最初の宮を築いたと神話に記されるところを通る。

そして淡路島のすぐ南の沼島も通るが、ここは、オノコロ島の有力候補の一つだ。日本書紀によれば、イザナギとイザナミは、最初に産んだオノコロ島に降り立って、ここを国中之柱(クニナカノミハシラ)とした。その後、イザナギは左に、イザナミは右に、柱をまわって出会ったところで陰陽を合わせ、まず初めに淡路島を産んだ。それは、吾恥(=アワジ)だった。*第1140回のブログで、「恥」と、神に奉斎する巫女の関係を書いた。

イザナギとイザナミは、アワジの後、オオヤマト、イヨ、ツクシ、オキノシマ、サドノシマ、コシノシマ、オオシマ、キビコジマと産み、この8つが、オオヤシマグニとされた。それ以外の、イキや、ツシマは、潮の泡や水の泡が固まってできた。(つまり、イザナギとイザナミは直接関与していない)。

不思議なのは、下のラインのように、オノゴロ島を淡路の沼島とすると、イザナミとイザナギが産んだ8つの島というのは、オノゴロ島の東にオオヤマト、東回りに西にイヨ、その後、ツキシ、オキ、サド、コシまで、法則性のある図形の上を辿っていくことになる。(その次のオオシマとキビコシマが、どこかわからない)。そして、富士山と阿蘇山のあいだは約750kmで、そのちょうど真ん中の375kmのところが、淡路のすぐ南の沼島になる。これは、単なる偶然なのか必然なのか。

この話は、イザナミとイザナギが日本の国土を作ったというより、この神話が作られた時の国家、阿蘇と富士をつなぐアイデンティティを共有して連合する勢力の範囲を示しているのかもしれない。

そして、機内のヤマトの地において、このラインから南1kmのところに、日本の古墳の中で、もっとも奇妙な古墳がある。

それは、丸山古墳である。この古墳は、天武天皇と持統天皇の陵の候補ではあるが、被葬者は、継体天皇の息子、欽明天皇ではないかという説もある。

墳丘の長さが318mもあり、日本で6番目に大きな古墳だ。しかし、この古墳は6世紀後半のものとされており、古墳が巨大化した5世紀前半から中旬から150年近く経っている。また、天武天皇と持統天皇の治世は7世紀後半なので時代が合わない。

さらに、5世紀の巨大古墳が縦穴式の長持型石棺であるのに対し、この古墳は、家形石棺で、横穴式の石室が28.4mもあり、日本の古墳全ての中で最大なのだ。

そして、通常の石室は円墳の中央に置かれるが、この丸山古墳では中央から20mほどずれてしまっている。

その理由はわかっておらず、私の想像では、6世紀後半に活躍した有力者のために、5世紀に作られた巨大古墳に、日本最大の横穴式の石室を設置しようとしたためではないだろうか。

さらに不可思議なことは、この古墳の400mほど東に植山古墳があり、この古墳が、阿蘇のピンク石の石棺を用いており、推古天皇と竹田皇子の古墳と推定されている。

しかし、この南800mの平田梅山古墳を、宮内庁は欽明天皇陵としているが、欽明天皇の古墳が丸山古墳か植山古墳で、平田梅山古墳の被葬者は、蘇我稲目ではないかという説もある。

いずれにしろ、6世紀から7世紀にかけて、新体制を築くために努力していた者たちの中で最高位の人物の陵墓が、九州の阿蘇山と富士山を結ぶラインのところに集まっているのである。

天孫降臨のニニギとコノハナサクヤヒメが、上に述べたエチオピアのソロモンとシバのように、日本の天皇家の起源ということになるが、2人が出会ったとされる場所は、いろいろな説があるものの、神話上の人物の話なので、事実かどうかわからない。そんなことより、コノハナサクヤヒメが富士山の祭神として崇められてきているということについて、もう少し考える必要がある。

コノハナサクヤヒメと富士山がつながっている理由について、納得できる説明は見られない。父親が山の神だからといって、娘が富士山の神様になる必要もないだろう。

また、コノハナサクヤヒメは、はかない命の象徴でもあり、富士山の堂々たる様とは結びつかない。だから、コノハナサクヤヒメは、一般的に桜を重ねてイメージされる。

しかし、木花之佐久夜毘売(コノハナサクヤヒメ)の木花は、本当に桜なんだろうか? 木花は、現在でも、樹氷とか樹霜のことを指す。実際の花ではなく、木についた霜とか凍った水滴が花のように見える状態。

コノハナサクヤヒメが、富士山の樹氷とすれば、それはそれでつながるし、はかない命を象徴する理由にもなる。しかし、コノハナサクヤヒメは、浅間山などでも祀られているし、樹氷ならば、わざわざ富士山である必要がない。

だとすると、樹氷ではなく、やはり火山と関係しており、花咲か爺さんの物語のように、火山の灰が霜のように樹木に積もって、花に見えるイメージを表しているのではないか。

つまり、コノハナサクヤヒメは噴火の神様で、富士山の噴火は、遠く離れた場所でも火山灰を運び、木花を咲かせたのだ。しかも、火山灰によって太陽の光が遮られ、夜のように暗くなった状態で。木花之佐久夜毘売には、”木花”と”夜”という言葉がついているのだから、この説明で、大きな矛盾はないはずだ。

富士山は単独峰であるため、かなり離れたところからも美しい姿を拝める山だが、噴火の時に立ち上る噴煙は、近いところだと凄まじい迫力だったろうが、遠く離れたところから見ると、神がかった美しさがあったのではないか。

コノハナサクヤヒメが、吹き上がる噴煙や火山灰の神様であるとすると、浅間山で祀られている理由も納得できる。

ニニギが、阿蘇山の近くに天孫降臨し、富士山を象徴するコノハナサクヤヒメと出会い、結ばれる。この二人の末裔が”やまと”であるのだから、阿蘇山と富士山を結ぶライン上に新たな国の中心を置いたことは必然だった。

そして、邪馬台国の日神を復活させることで、やまとは、古代と一つながりになる。

やまとは、火と日のもとにある国なのである。