6世紀、古墳の規模は小さくなったが、石室は大きくなった。そして、縦穴式から横穴式に変わった。単に、古墳の様式が変わったというのではなく、世界観が変わっている。この6世紀に起きた世界観の変容は、日本文化の本質を考えるうえで、きわめて重要ではないかと思う。

4世紀から5世紀にかけて古墳はどんどん大きくなっていくけれど、当時の石室は縦穴式で、前方後円墳の頂上付近に盛り土を掘り下げる形で石棺が収められていた。石棺に大きな石をかぶせて蓋をするので、一度、死者を埋葬したら、2度とその中に入ることは想定されていなかった。高いところに埋葬されているので、死者の魂は、鳥のように天に上ると考えられていた。

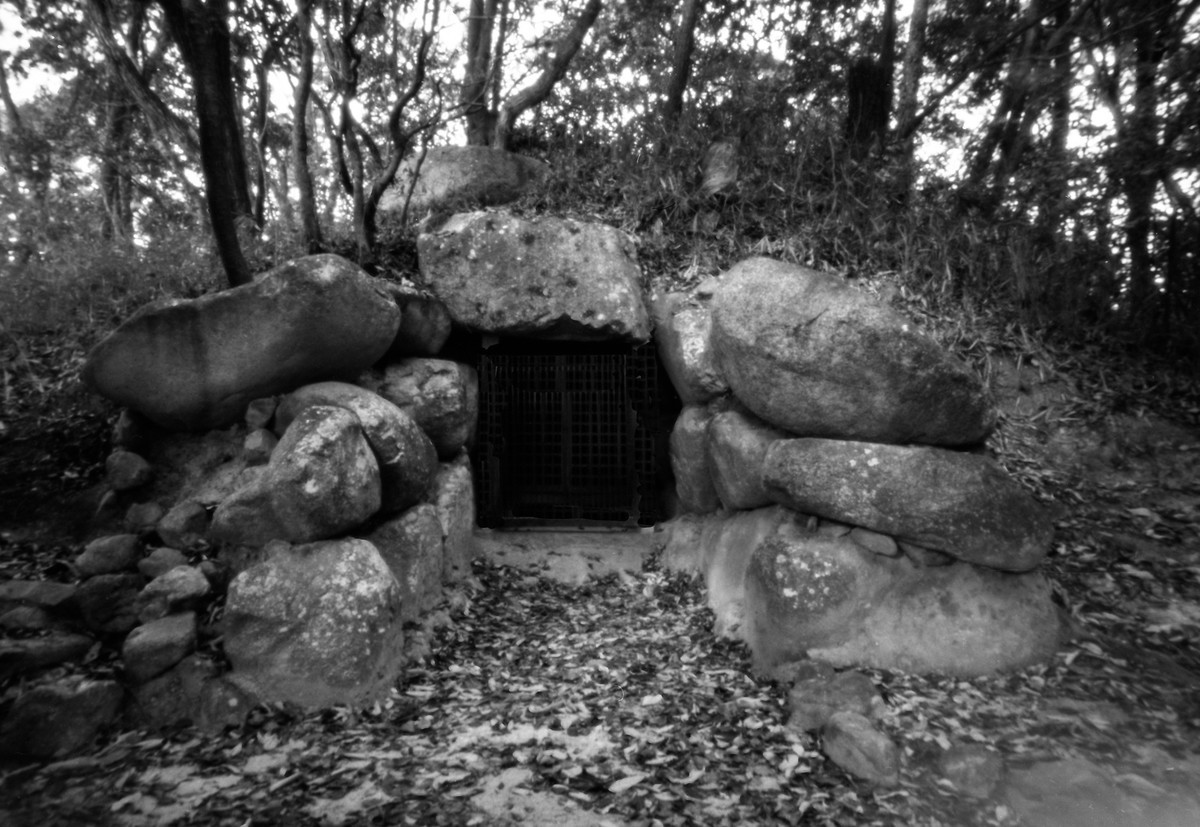

しかし、6世紀の古墳は、古墳自体の大きさは小さくなるが、石室は横穴式になって、巨石を積み上げるようになる。飛鳥の石舞台古墳や京都の蛇塚古墳が代表的だが、これらは、日本にある全ての古墳を対象に、石室の大きさだけで比較すると、上位6つに入る。石室の大きさの上位は、すべて横穴式になる。

6世紀、古墳自体は小さくなっても、死者の領域(黄泉)は大きくなるのだ。

しかも、これだけ巨大な岩を組み上げるために、盛土の上だと石の重みで沈下してしまう。なので、地面と同じ高さのところを、現在、新たに宅地開発するの時のように地盤強化して、つまり踏み固めて巨石を組み上げた。

そして、横に出入り口があるので何度でも出入りできる。なので、縦穴式古墳の時のように1人の被葬者ではなく、複数の被葬者の棺が石室の中にある。親族なのか側近なのか、関係者が一緒に祀られているのだ。しかも、盛り土の上ではなく盛り土の下なので、死者の魂は天に上がっていけない。黄泉の世界は大地の中ということになる。

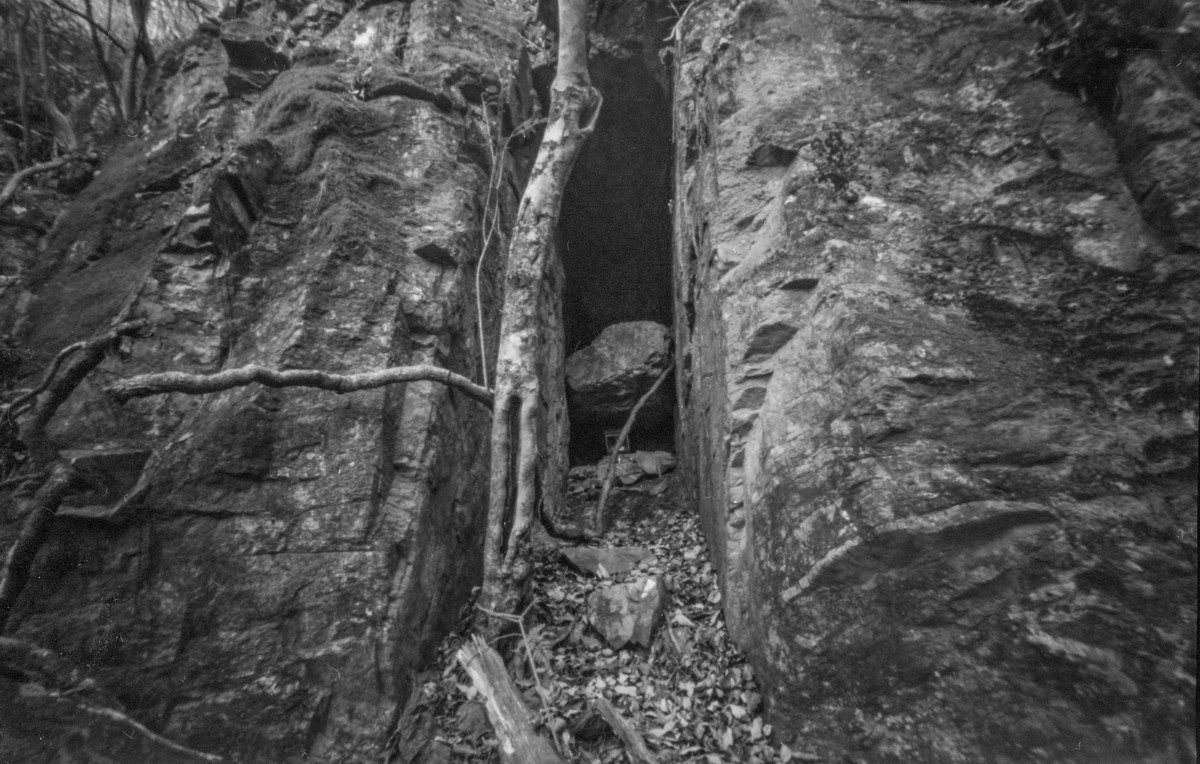

そして、その後期の石室とかを見ていると、古代の磐座を見ているような気持ちになる。

6世紀の石室を見て、私は、古代の復活を感じる。

縄文時代では、環状列石などの中に墓があり、その環状列石の横に集落がある。そして、集落の住居は地面を深く掘り下げており、人々は、そこで眠る。彼らは、現代人のように建物の中で活動するのではなく、基本的に建物の外で活動する。食事もそうだ。現在、流行のキャンプのように、毎日がアウトドアライフで、住居は、テントのように眠るためだけに存在している。

テントで眠ることが好きな人は多いが、狭い方が落ち着くのだ。潜在的な記憶が子宮体験とつながっているかもしれない。

しかも、縄文人は、狩猟採集を行っていたのに、生活する場所を移動させていない。動物や植物の状況に合わせて自らも移動して暮らすなんてことはやっていないのだ。学校教育に問題があるのか、移動生活する原始人のようなイメージで縄文人のことを考えている人は多い。

縄文人は、現代人では想像もできないほど長期間、同じところに暮らしている。住居跡が重ねられていたりするので、何世代も同じところに住んでいる。何百年どころか何千年というケースもある。

それは、単に生活していくための糧を得られるベストな場所に住んでいたからという理由だけでないだろう。

彼らは、毎日、大地で眠り、その同じ大地の傍には彼らの祖先が祀られている。彼らは、死者の魂と一緒に暮らしていた。彼らは死者の魂に守られて生活していたのだ。

茨木には、紫金山古墳と将軍山古墳という4世紀の大きな古墳があるが、6世紀、その大きな古墳の周りに寄り添うように、古墳の規模は小さいが横穴式石室を持つ古墳が群れて作られるようになった。あたかも、彼らの祖先のそばに眠るように。

ちょうどあいだの5世紀が抜けているが、5世紀は、古墳が最大になる時で、その5世紀の古墳は、大田茶臼山古墳という全国21位の規模の古墳がある。宮内庁は、この古墳を第26代継体天皇の古墳とみなしているが、継体天皇が生きた時代は6世紀なので、それは間違っている。

そもそも、全国に16万基あるとされる古墳のどれが天皇陵であるか特定化の作業が行われたのは、江戸時代、徳川綱吉の時代からで、古事記や日本書紀、延喜式など文献資料で示されている場所や大きさが判断の根拠である。そのようにして決められていった天皇陵の治定は、1889年以降、変わっていない。

考古学的には、この大田茶臼山古墳から東に1.5kmほどのところの今城塚古墳が、継体天皇の古墳とみなされている。この古墳は、天皇綾の特定化の作業の時代、地震によって崩れていたため全貌がよくわからず、そのため、立派な体裁を整えている大田茶臼山古墳が継体天皇綾ということになったのだろう。

重要なことは、この考古学的には継体天皇綾で間違いないとされている今城塚古墳は、6世紀の古墳なので横穴式であるか、その石棺は3つあり、兵庫県加古川の竜山石、奈良県葛城の二上山の凝灰岩という、それまでの時代、高貴な身分の人の石棺として作られていたもの以外に、阿蘇のピンク石の石棺があることだ。

阿蘇という、非常に遠方から、わざわざ巨石を運んできて、それを、大王の古墳の石棺にしている。

これは、古代史の大きな謎の一つとされていて、福井の豪族であった継体天皇と九州勢力とのあいだに日本海交易などで交流があった云々という通説になっているが、近場に良質の石があるのだから、たかが交流くらいで、阿蘇から巨石を運ぶ必要はない。

その理由について私は、6世紀に起こった古代の復活、と関係していると睨んでいる。その鍵は、当然ながら、阿蘇にある。

第26代継体天皇は、現在の天皇から過去に向かって皇統を辿れる天皇の最古である。継体天皇は、第25代武烈天皇から血統が断絶している存在なのだ。(第15代応神天皇の5代後の孫云々とされているが、当然ながら、こじつけである)。

継体天皇の謎は、古代史の謎だが、その謎解きにおいて、多くの研究が単なる当時の勢力関係の分析にとどまっているが、日本の最古層につながる極めて重要なことが、そこに隠れている。

阿蘇のピンク石を使った石棺というのは、考古学的に第26代継体天皇の古墳と判断される高槻の今城塚古墳だけでなく他にもある。そのほとんど全てが、6世紀の近畿に集中している。例外なのは5世紀のものが1、2箇所見られる吉備くらいである。(これについてはさらなる洞察が必要)。

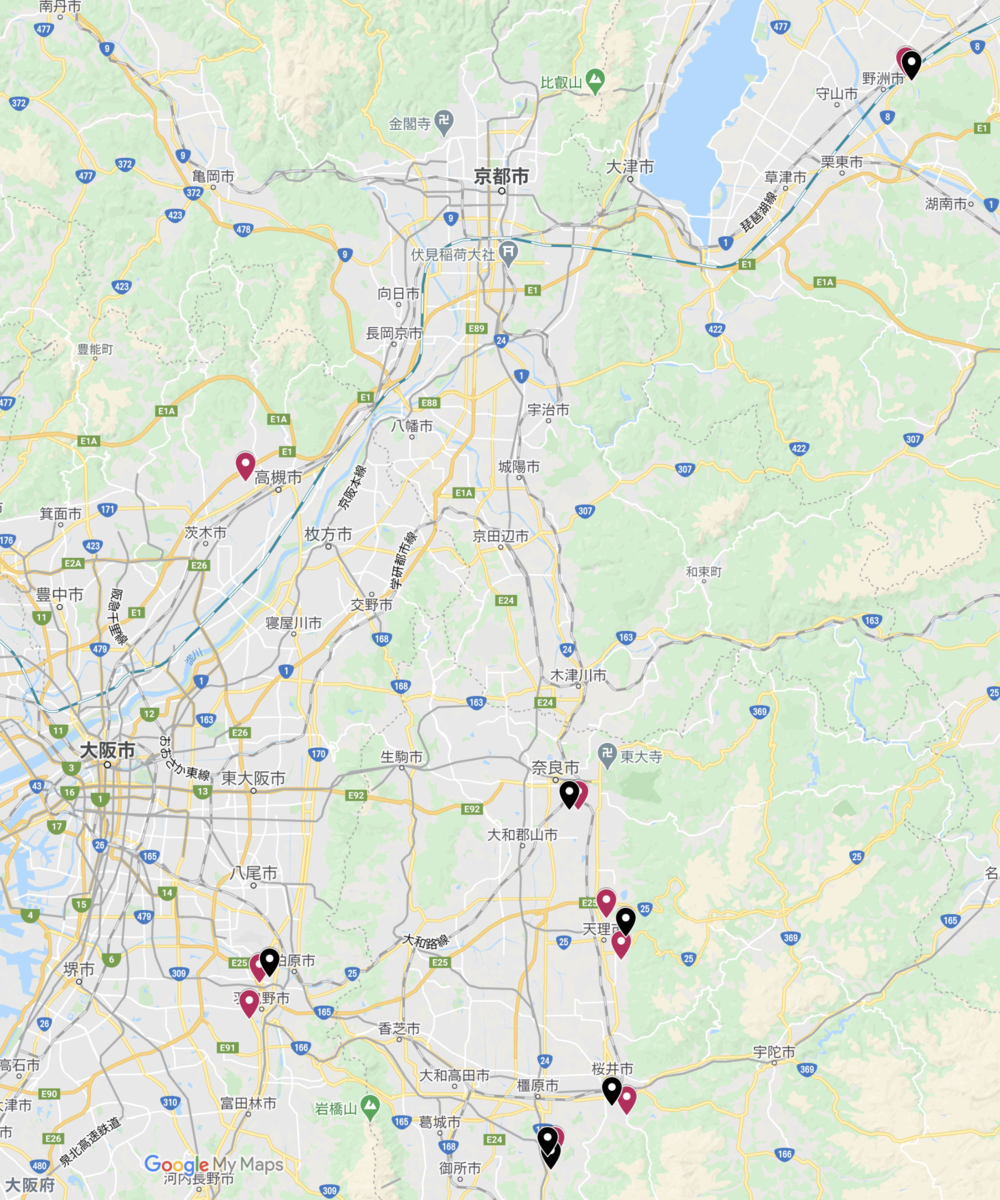

近畿においては、この地図において赤印で示している10箇所あり、この分布を見るだけで、6世紀にどういうことが起きていたか想像できる。

この10箇所は、いずれも6世紀の畿内の重要拠点であり、6世紀に影響力のあった有力豪族の拠点でもあった。黒いマークは、それらの豪族と関わりのある聖域だ。

阿蘇のピンク石の石棺は、奈良盆地では、北から奈良市の野神古墳 。この場所は、古代、興福寺や東大寺と並ぶ大寺であった大安寺のあるところで、大安寺の創始は、病床の聖徳太子を第34代舒明天皇が見舞った際に造営を依頼されたことによる。舒明天皇は息長足日広額天皇(おきながたらしひひろぬかのすめらみこと)であり、息長氏の血を受け継いでいる。

息長氏は、継体天皇とも同族である。

そして、大和川にそって奈良盆地を西に抜けた藤井寺には長持山古墳があり、このすぐ近くに大伴氏の祖先神を祀る伴林氏神社があり、その南、羽曳野市に峯ケ塚古墳がある。羽曳野は、古代の高市郡で、日本書紀には、大伴氏の遠祖・道臣命が、神武東征での功労により大和国高市郡築坂邑に宅地を与えられたとの記述がある。

そして、 奈良盆地の南、橿原市のところは非常に重要である。ここには植山古墳があり、これは、学会では推古天皇と竹田皇子の古墳ではないかとされているが、推古天皇の古墳は太子町にもあり、被葬者が移されたことになっている。

その真偽はともかく、この植山古墳のすぐそばに丸山古墳がある。この古墳は、古墳が巨大化した古墳中期ではない6世紀に作られたものなのに日本で6番目の318mという大古墳で、石室(阿蘇のピンク石ではなく加古川の竜山石)の大きさは日本一なのだ。

この規模の古墳は、前方後円墳の円墳部分の上部に石室を築く縦穴式の石室が一般的だが、この古墳は、古墳の横から石室に至る横穴式の石室であり、しかも、円墳の中央部から大きくズレてしまっている。その理由として、中央部分まで掘り進めなかったからではないかと、おかしな説明がなされているが、よくわかっていない。

しかし、このすぐそばの平田梅山古墳が欽明天皇の古墳であるとする説もある。

なぜここが重要かというと、この場所から24点もの銅鐸が出土し、その一つは日本最大の大きさを誇るからだ。

しかも、この二つの古墳がある大岩山古墳群は、3世紀後半~6世紀にかけて継続的に古墳が築造されており、主なものだけでも8基確認されている。

こうして見ていくと、阿蘇のピンク石は、奈良盆地を東にそって、奈良、天理、桜井、橿原市と続く5箇所と、奈良盆地から西の瀬戸内海に出ていく時の重要拠点である藤井寺(ここを流れる大和川は、現在は西に流れていくが、古代は、藤井寺付近で北上していた。つまり、奈良盆地の東端の三輪山と淀川を結んでいた)、高市(ここを流れる石川は、奈良盆地の西端の葛城の金剛山、葛城山あたりと大和川経由で淀川をつないでいた)に1箇所ずつ、そして、奈良盆地と日本海に出ていく時のルートの重要拠点である琵琶湖の三上山の麓に2箇所、配置されている。

そして、この地図を見ればわかるように、継体天皇の古墳のある高槻は、琵琶湖方面、瀬戸内海方面、そして大和盆地から、ほぼ同じくらいの距離のところにある。

継体天皇が、即位した後、淀川や木津川のそばに都をつくり、20年、ヤマトの地に入らなかった謎について、ヤマトの旧い勢力を警戒していたからだと説明されることが多いが、おそらくそうではなく、新しい国際関係に直面する状況で新しいクニの秩序を築き上げていくうえで、最善の場所が、現在の茨木、高槻から京田辺あたりだったということだろう。

その理由の一つは、ここが水上交通の要であり、さらに、各重要拠点との距離が最適だったということ。

そして、もう一つの理由が、阿蘇のピンク石とつながる”古代の復活”に関係することではないかと思う。

(つづく)