かぐや姫は、高畑勲監督のジブリ映画で大ヒットして、その映画のサブタイトルが、「姫の犯した罪と罰」だったため、かぐや姫の罪と罰は何ぞやと、この映画を見た人たちで議論になったようだ。

映画の中で、その罪とは、「地球上の虫や鳥や動物たちのように生きること」に憧れたせいだと語られている。

そのため、「生命そのものの営みが、なんで罪なのか?」という疑問が残されたのだ。

かぐや姫の罪については、古くから多くの研究者によって議論が繰り返されているが、明確な答えは出ていないようなので、少し考えてみよう。

竹取物語は、源氏物語のなかで、「物語の出で来はじめの祖(おや)なる竹取の翁」とあるように、日本最古の物語といわれるが、成立年も、作者もわかっていない。

竹取物語の原文の中で、かぐや姫は、地上に降りた理由として、「昔の契りありけるによりなむ」と述べていて、その段階では、特に、罪をおかしたなどとは書かれていない。

そして、物語の最後、かぐや姫を迎えに来た月の王は、翁に対して、汝、幼き人と声をかけ、「汝が少し功徳をなしたから、汝の助けになるだろうと、しばらく、かぐや姫を地上に置いておいたが、翁は、それからずっと黄金を貯めづけて、すっかり変わった」と言った後、

「かぐや姫は、罪をつくり給へりければ、かく賤しきおのれがもとに、しばしおはしつるなり。罪の限り果てぬれば、かく迎ふるを」と述べている。

ここで初めて、かぐや姫の罪ということが出てくるわけだが、この部分の意味として、「かぐや姫は、罪を犯したために、賤しい翁のもとに(穢れた地球に)、しばらく降ろされたが、罪の期間が終わったので、迎えにきた」とされているわけだが、竹取物語が書かれたのは9世紀から10世紀と考えられているが、その頃はまだかな文学は完全に成立していない。

そして、竹取物語の原本は存在していない。写本は、物語が書かれた時より300年以上経った室町時代の初期が最古とされている。さらに、室町時代に書かれた写本ではなく、江戸時代に活字印刷で出回った活字印刷で出回った「流布本系」が、現在において、かぐや姫の原文古典の扱いになっている。そして、このプロセスの中で修正が加えられてきたこともわかっている。

なので、この部分を、江戸時代に書かれたものを基準にして理解しようとすると、どうにも意味が通らないような気がしてならない。

前後の文脈から判断すると、ここで月の王が述べる言葉は、現世の罪というものは、(そのままにしていたら)限りがない、ということではないのか?

私がそのように解釈するのは、かぐや媛は、月から迎えが来る前、月に帰りたくないと嘆き悲しみ、迎えが来てからも、世間のしがらみに執着し続け、喜怒哀楽の虜の中であり、天界から見たら、まさに罪の中にあるように思えてならないからだ。

しかも、羽衣を着せられるギリギリの瞬間まで、帝宛に言い訳じみた手紙を書き、手紙と一緒に不死の薬を地上に残す。

不死の薬なぞというものは、究極の執心であり、自然界の摂理に反する究極の罪である。虫や鳥や動物たちのように生きることとはまったく相反する人間ならではの煩悩だ。

かぐや姫は、俗界で生きているうちに、煩悩の虜になっていた。

結婚を進められて、「浮気でもされたら後悔するに違いない」と答えたり、5人の男を試したりする行為などは、自己にとらわれ心おごる状態である。

しかし、かぐや姫は、羽衣を着せられた瞬間、一切の執心が消え、卑しい翁のことを、「いとほし、愛しと思しつることも失せて」、何事もなかったように車に乗って、月に帰っていくのだ。

かぐや姫は、罪をおかしたから地球にやってきたのではなく、俗界で長く生きていると罪に限りがなくなるから、月の世界からお迎えが来たのではないか。

かぐや姫は、俗界で喜怒哀楽の暮らしを続けた結果、財を蓄えることにしか精を出さない賤しい翁に対してさえ執着してしまっていた。

羽衣を着るというのは、そうした俗界の執着の外に出ることなのだ。

かぐや姫の物語で、最も重要なところは、かぐや姫が去った後である。

かぐや姫が残した手紙と不老不死の薬を受け取った帝は、

「逢ふことも 涙に浮かぶ わが身には 死なぬ薬も 何にかはせむ」

と呟く。この部分を、「嘆き悲しみの中にいる自分にとって、不死の薬は、なんの役にも立たない」と訳してしまうと、ちょっとニュアンスが変わってくる。

逢ふことも 涙に浮かぶ という情景は、かぐや姫との出逢いを、幻のように思い返して見ている状況のように感じられる。

この状態は、羽衣を着せられたかぐや姫が、憑き物が落ちたようになった状態と近い。

帝にとっては、不死の薬、それがどうした? 自分には関係ない。という感じだ。

それは、役に立つとか立たないかという俗界の分別を超えて、哀しみの中の諦観であり、哀と真の愛がイコールになる心境だ。

そして、帝は、その不老不死の薬と、かぐや姫からの手紙を、駿河の山の頂上で燃やさせる。その山は「富士の山」と名付けられ、燃やされた煙は、未だに雲の中に立ち上ると伝えられている。

この最後の文章に、この作者の”もののあはれ”観が表現されているのに、無粋な研究者は、「当時の富士山は、火山活動が活発だったことを表している」などと説明する。

この物語の最後、肝心なことは、帝は、不死の薬だけでなく、かぐや姫からの手紙も燃やさせたことだ。

雲の中の向こうは、かぐや姫が帰っていったところであり、不死の薬や手紙といった執心につながるものは、煙となって、俗界のことはすっかり忘れているかぐや姫の世界に上っていくのである。

帝の到達した達観の境地がそこに表現されており、その世界観こそが、”もののあはれ”である。

この竹取物語を起源に、源氏物語など日本特有の文化が育っていくことになる。

竹取物語を本流とするならば、垂仁天皇に帰された竹野媛の物語や開化天皇の時の竹野媛の物語、そして羽衣伝説は、支流である。それらの水が集まって竹取物語になっていく。

その源は、かぐや姫のモデルとなった迦具夜比売命(かぐやひめのみこと)の曽祖母である竹野姫が巫女をつとめた丹後の間人である。

かぐや姫が帰っていったところは、俗世間を離れて忌み籠り、神に奉斎するところでであろう。

前回のブログに書いたように、古代、太陽の神も月の神も、天の神の両目だった。

竹野媛の父親の由碁理(ゆごり)は、丹後の籠神社に伝わる海部氏勘注系図では、始祖・天火明命の七世孫と記されている。

籠神社の発祥は、現在、奥宮になっている真名井神社で、天火明命が豊受大神を祀ったことを起源としている。

丹後の地は、全国でもっとも豊受大神を祭る聖域が集中しているところだが、峰山町に、月輪田という三日月型の水田の史跡があり、豊受大神が、天照大神のために籾種を蒔いて稲作をした場所が月の輪田であるとされる。また、真名井神社においても、豊受大神は、月神の一面を持っているとされている。

この竹野の地が、蘇我氏と物部氏が争っている時、聖徳太子の母親、穴穂部間人が隠遁していたところであった。

そして、第26代継体天皇は、竹野にルーツを持つ竹野媛ゆかりの堕国や、かぐや姫の父親ゆかりの筒城を、都にした。

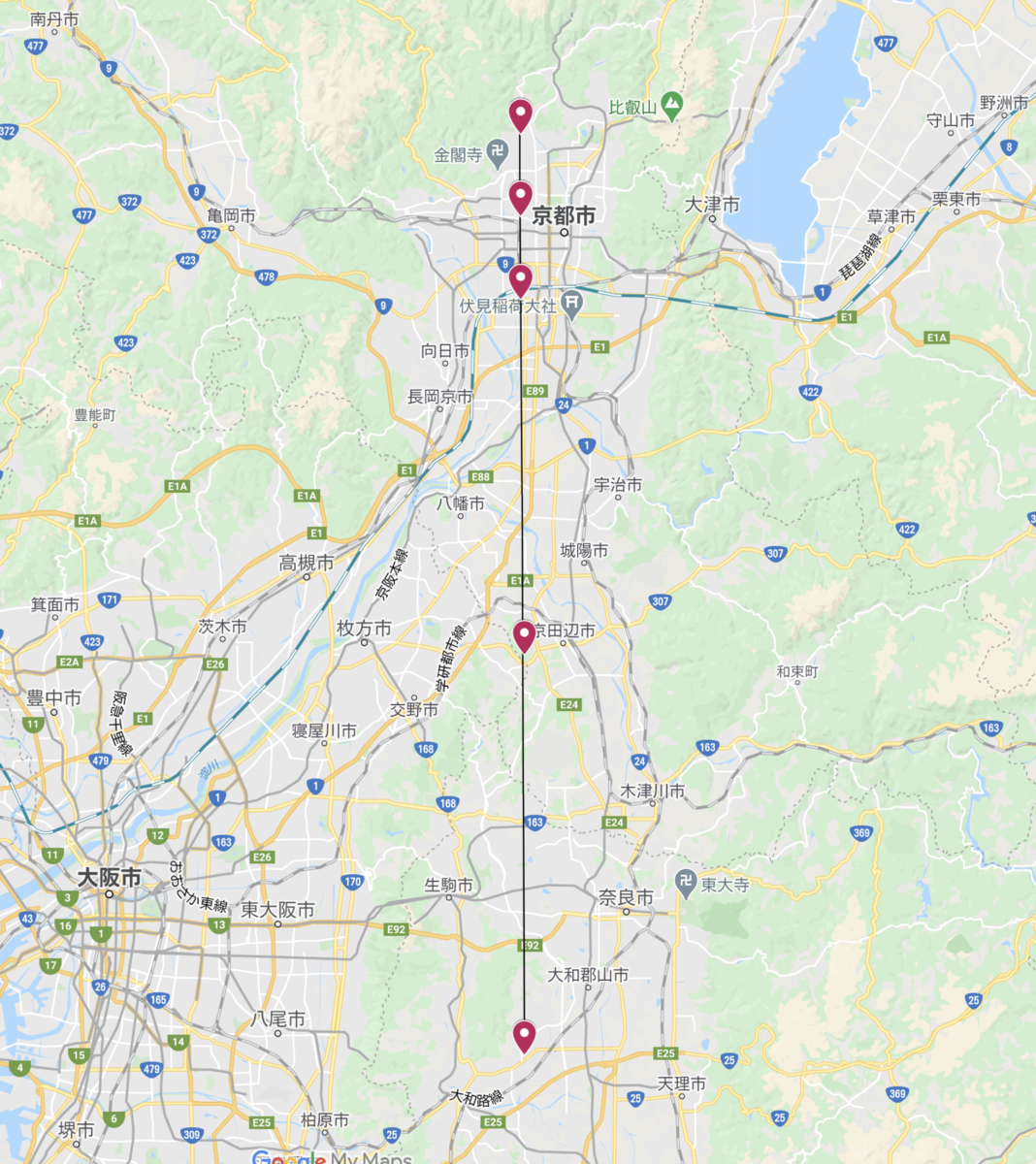

第50代桓武天皇も、堕国に長岡京を建設し、その後、筒城の甘南備山の頂上から北を見て、そのライン上に平安京の真ん中の朱雀通りを計画し、その上に、羅生門、大極殿を築いた。しかし、桓武天皇が平安京を造営する前に、甘南備山の真北のライン上には、竹野媛と同じく甚凶醜(いとみにくき)という理由でニニギに忌避された磐長姫を祀る西賀茂大将軍神社が鎮座していたのである。

さらに不思議なことに、筒城の地の甘南備山から真南に行ったところが、斑鳩の中宮寺跡だ。現在、法隆寺東伽藍夢殿の東隣にある中宮寺は、室町時代後期までここにあった。

中宮寺は、聖徳太子の母親、穴穂部間人の宮殿だったものを聖徳太子が寺にした、もしくは、穴穂部間人自身の開基だったとされる。

中宮寺のあった場所が、京田辺の甘南備山、その真北の麓の月読神社、平安京の羅生門、平安京の中心の朱雀通り、大極殿、磐長姫を祀る西賀茂大将軍神社と同じ南北ライン上にあるのは、単なる偶然なのだろうか。

中宮寺には、凛として気高い半跏思惟像がある。この仏像は、如意輪観音像と称されているが、造像当初の尊名は明らかでなく、弥勒菩薩像として造られた可能性も高い。

しかし、そんな分別はどうでもよく、この像は、日本に数多くある像の中で、もっとも美しいものであることは間違いない。気高さがあり、近寄りがたい雰囲気もあるが、見ているだけで人を幸せにする力がある。

この像は紛れもなく女性であり、穴穂部間人という女性を通して、古代の竹野媛につながる神に仕える巫女を連想させる。

羽衣を着せられて罪を祓われたかぐや姫は、この半跏思惟像のように、穢れた俗界の愛憎とは無縁の境地であったろうと思う。

(つづく)