* Sacred world 日本の古層 Vol.1を販売中。(定価1,000円)

その全ての内容を、ホームページでも確認できます。

* Sacred world 日本の古層 Vol.1を販売中。(定価1,000円)

その全ての内容を、ホームページでも確認できます。

第1121回の記事において、第12代景行天皇や神功皇后が、現在の兵庫県加古郡播磨町で、御食事(みあえ)を行ったことについて、その背景を書いた。

「あへ」は”饗”であり、「饗応」のこと、すなわち”酒食を供してもてなすこと”で、同盟関係を強くするためや、神と人間との結びつきを強めるために行われた。それは、古代だけでなく、現代の政界やビジネス界も同じである。

そして、古代、天皇および祭祀の食膳に仕えた人々を統轄した氏族が、膳氏(かしわでうじ)と阿閉氏(あべうじ)だった。この両氏は、ともに、第10代崇神天皇の時の四道将軍の一人、大彦命の末裔で、兄弟氏族のようなものだ。

食膳は、ただの食料提供ということではなく、上に述べたように饗応を調えることであるから、外交や、祭祀とも深く関わっていた。

現在でも、天皇の皇位継承において即位の礼が行われるが、即位の礼を構成する5つの儀式の最後の一つが饗宴の儀であり、その後、五穀豊穣を感謝し、その継続を祈る一代一度の大嘗祭(古代は、一代一度ではなく、毎年行われる宮中祭祀の新嘗祭と明確な区別はなかった)が行われるが、あべ氏や、かしわで氏は、これに関わっていた。

平安時代の陰陽師として広く知られる安倍晴明も、”あべ”氏であるが、彼は、921年、大膳大夫(だいぜんのだいぶ)の安倍益材の子として生まれた。大膳大夫とは宮中の食膳を司る役所の長官のことで、晴明も父の後を継いで大膳大夫を努めるようになるが、その後、賀茂氏に弟子入りし陰陽の道に進んだ。晴明は、陰陽師として有名になった後、播磨の守にもなっている。

安倍晴明の陰陽道と聞くと、呪文や式神を思い浮かべ怪しいイメージとつながるが、陰陽道は、森羅万象の摂理を読み取り、禍(わざわい)を避け、福を招く方術であり、天文、暦数、時刻、易といった自然の観察に関わる学問を組み込み、自然界の変動や災厄を判断し、人間界の吉凶を占う技術であるから、祭政一致の古代において、”まつりごと”と深く関わっていた。日本を律令国家に導いた天武天皇は、『日本書紀』において、天皇の出自や幼名などが紹介されたあと、いきなり「天皇は天文や遁甲(とんこう)の術をよくされた」という文章が出てくるほど陰陽道に通じていた。

また、古代のまつりごとは、祭祀を行う神祇官と政治を司る太政官に明確に分けられていたが、神祇官が、大嘗祭・鎮魂祭の施行、巫(かんなぎ)や亀卜を司っていた。

古代、神の意思や要求は、卜占(=うらない)によって知ることとなった。

たとえば、”神の祟り”と言う時、現代人の感覚だと、罪ある行為の後に受ける罰、禍というイメージとなる。

しかし、柳田國男は「タタリといふ日本語のもとの意味は、神かかりの最初の状態をさしたもの」と説明している。また、折口 信夫は、「神意が現はれる」ことを意味するとし、「人の過失や責任から祟りがあるのではなく、神が何かを要求する為に、人を困らせる現象を示すことてあった」としている。

古代においては、祟りの現象の中にある神の要求、解決しなければならない出来事への対処を知るために、神との交流が必要で、卜占こそが、その重要な手段だった。

そして、卜占を専門に行う卜部という者たちが神祇官の中にいた。彼らの卜占の技術は亀卜であった。亀卜とは、海亀の甲羅を焼き、そのひひ割れの形状で占う占術であった。(亀卜が日本に入ってくる前は、鹿の骨が占いで使われていた)

卜部の構成するメンバーは、対馬の者が10名、壱岐の者が5名、伊豆の者が5名だった。

この卜部のルーツに、天皇や祭祀の食膳に仕えた阿閉氏が関係している。

「日本書紀」によれば、顕宗天皇3年(487年)の2月、阿閉臣事代が天皇の命を受けて朝鮮半島の任那に派遣される途中、壱岐島において、月神が人に憑りつき、「土地を月の神に奉納せよ、そうすればよい事があろう」という託宣があった。それを朝廷に奏したところ、これを受けた朝廷は壱岐の県主の押見宿禰に命じて壱岐の月讀神社から分霊させ京都に祀らせた。これが、京都の松尾大社の摂社となっている月読神社で、押見宿禰の子孫が、壱岐の卜部なのである。

さらに阿閉臣事代は、同じ年の4月、対馬においても、日の神が人に憑かれて、『倭の磐余(イワレ)の田を、わが祖・高皇産霊(タカミムスヒ)に奉れ』と告げられた。阿閉臣事代はこのことを朝廷に奏上し、神の求めのままに四十四町を献った。対馬の下県直(シモツアガタノアタイ)が、これをお祀りしてお仕えした。とある。

壱岐島においては、月神が自分に土地を奉納せよと告げ、対馬では、日神が、高皇産霊(タカミムスヒ)のために田を奉納せよと告げるのだが、対馬の日神というのは、皇祖神のアマテラス大神ではなく、アマテル(阿麻氐留)である。これは、アマテラス大神ではなく、同じ太陽神のアメノホアカリだとする説もあるが定かではない。しかし、対馬が日神のルーツであることは確からしい。

律令国家の最高神として位置付けられたアマテラス大神というのは、もともとどこかに存在した神というより、かつて存在した日神を、国家神として新たに権威づけし直した神なのだろうと思われる。

いずれにしろ、神祇官の中で卜占を司る壱岐と対馬の卜部が、食膳および外交に仕えた阿閉氏を通じて、ヤマト王権の中に深く関わることになった。

壱岐と対馬という九州と大陸のあいだを結ぶ地域は、朝鮮半島や大陸の最新の情報の受信地としても機能しており、当然ながら、その情報は政治判断において重要だった。朝鮮半島および中国の動向は、日本の近未来と無関係でありえない。

卜占は、単なるシャーマニズムではなく、陰陽道が、天文、暦数、時刻、易からの知識と情報で災厄を防ぐための道を判断したのと同じで、海亀の甲羅に現れるひびの形状を意味付けるうえで、あらかじめ獲得されていた情報知識が活用されていたことは言うまでもない。

そして、阿閉氏というのは、異なる勢力との和合、服属儀礼、外からの使者などとの「饗(あえ)」の食物供献に関与することで、外交交渉を担当していた。また、大嘗祭などの祭祀や儀礼においても、その祭祀に関わる膳部、采女、卜部などを統率する立場となる。

大嘗祭は、新たに即位した天皇が、皇祖神に対して、新穀からなら御飯(おもの)、御酒(みき)などの神饌をお供えし、自らも召上げる一代一度の祭儀だ。

その準備は、新穀を収穫する二つの地方を占いで決める儀式から始まる。その二つの地方は、悠紀(ゆき)と、主基(すき)と呼ばれ、ともに清浄という意味がある。令和の大嘗祭においては、悠紀が栃木県で、主基が京都府だった。古代、播磨国は、悠紀や主基にたびたび選ばれており、若狭や伊勢とともに重要な御食国(みけつこく)だった。

古代王権は、新天皇の即位にあたり、地方勢力を代表する悠紀(ゆき)とか、主基(すき)に対して、国讃(くにほめ)や、めでたい伝承を奏上させることで、服属を確認し、さらに言葉に宿る生命力や呪力を獲得しようとした。食を司ることは、このように単なる食べ物を管理することではなく、そこには、占を行う卜部や、大嘗祭や鎮魂祭などの時に神楽の舞などの奉仕をした猿女や、天皇の食事に奉仕した采女なども関わってくる。

さらに阿閉氏は、そうした職掌ゆえ、大王に近侍しながら地方との関係を深める立場であり、天皇の考え、外国や地方の動向など貴重な情報が多く集まった。そして大王の警護や雑役を務める丈部(はせつかべ)も統率し、軍事的な役割も果たすことになる。

第1121回の記事で取り上げた『住吉神代記』のなかで、三韓遠征から神功皇后が凱旋する時、加古郡播磨町の浜に上陸して住吉の神に饗(あへ)を捧げる前の出来事として、「海の上を鹿の子のようなものがたくさん浮かんでいるように見えて、それが何かと近づくと、角のある鹿の皮を着た大勢の人たちが船を漕いでいた。それで、その地を、鹿兒(かこの)濱と名付けた。」という描写があった。

アイヌの英雄叙事詩のなかに、「角のある鹿の皮を身につけた少年」の物語があるが、アイヌの人たちは、鹿皮を着衣として使っていた。

実は、神功皇后が阿閇濱(あへのはま)と名付けた加古郡の播磨町というのは、俘囚の人たちの移住地だった。

俘囚とは、奥州における蝦夷征服戦争の中で生じた帰服蝦夷を指し、当時、律令国家体制において、これら俘囚は強制的に全国各地に移住させられ、国司から食糧を支給され、庸・調の税が免除されていた。そうした政策がとられたのは、彼らの反乱を抑えるためでもあるが、俘囚は優秀な傭兵でもあったからだ。彼の生活様式は一般とは異なり、漁労狩猟が認められ、農業は行わず、あとは武芸訓練を行っていた。

そして、これらの俘囚を管理するために、俘囚の中から優れた者を夷俘長(いふのちょう)に専任し、俘囚社会における刑罰権を夷俘長に与える旨の命令が発出されている。

あべ氏は、もともと俘囚の長であり、後に、中央で重要な役割を果たす貴族になっていったという説もある。

阿部氏と同じく、朝廷の警備や武力勢力として朝廷に仕えて中央で勢力を伸ばした佐伯氏は、大伴氏と同族とされるが、そのルーツが、「日本書紀」で次のように説明されている。

「日本武尊が東征で捕虜にした蝦夷を初めは伊勢神宮に献じたが、昼夜の別なく騒いで神宮にも無礼を働くので、倭姫命によって朝廷に差し出され、次にこれを三輪山の山麓に住まわせたところ、今度は大神神社に無礼を働き里人を脅かすので、景行天皇の命で、播磨・讃岐・伊予・安芸・阿波の5ヶ国に送られたのがその祖である」と。

空海は、讃岐の佐伯氏の出身だが、空海が幼少の頃、佐伯今蝦夷が朝廷内で活躍していた。佐伯今蝦夷は、聖武天皇に仕え、東大寺造営の管理推進において成果をあげ、その後、要職をつとめ、遣唐使の大使にも任命され(病気のため断念)、桓武天皇の時、長岡京への遷都が行われると、これまでの土木・建築における実績を買われて、藤原種継らと共に造長岡宮使に任ぜられ、宮殿の造営を担当している。

空海は、佐伯今蝦夷の中央での活躍に刺激を受けて、讃岐から奈良に上京したとも伝えられる。

この佐伯氏は、長岡京遷都の際の藤原種継暗殺の首謀者として、大伴氏とともに処罰されるなど、藤原氏との政争によって、しだいに中央での勢力を失っていくが、佐伯氏の空海が築いた真言密教もそうだが、推古天皇元年(593年)、安芸の有力豪族となっていた佐伯鞍職(さえきくらもと)が神託を受けて創建した厳島神社では、鞍職が初代神主となって以降、佐伯氏が代々神主を務めてきた。一時、藤原家に神主職を奪われたが、藤原神主家が滅亡すると再び佐伯氏が務め、世襲により現代に至っている。

さらに、神仏習合の一大霊場である立山を開山したのは、奈良時代のはじめ、佐伯有頼である。今でも、立山・剱岳方面の山小屋経営者や山岳ガイドには、有頼の末裔の家系伝承を持つ佐伯姓の人物が多い。

また、九州の豊後(大分)では、鎌倉時代から戦国時代に至るまで、大友氏に所属した武士として佐伯氏がいる。

大伴氏もまた、佐伯氏と同じく藤原氏との政争に敗れたが、鎌倉時代以降、鶴岡八幡宮の神職を担い続けているし、一部は、甲賀忍者など武士化したと考えられている。

すなわち、佐伯氏や大伴氏は、平安時代の貴族政治においては政争に敗れたものの、宗教界や武士世界のなかで、古代からの氏族のスピリットを受け継いでいったとも言える。

空海が作り上げた真言密教の宇宙観にしても、稲作に従事せず漁労や狩猟といった縄文時代から続く営みを続けていた蝦夷の太古の世界観が、なにかしら反映されているようにも思われる。

そして、神功皇后が、鹿の毛皮を着た人たちと出会い、饗(あへ)を捧げるため、酒と塩で仕込んだ魚を捧げた阿閇濱(あへのはま)は、現在の加古郡播磨町であるが、ここは、現在でも佐伯姓の人がとても多い。

県別の総数では、佐伯姓は愛媛がもっとも多く、その次が東京で、兵庫は東京とほぼ同じくらいの数(5000人前後)で3番目であるが、播磨町だけで約700人、特に播磨町野添は約400人で、小地域での集中度は、立山の開山の佐伯有頼の末裔と称する山岳ガイドや山小屋が集中する富山県の立山町 芦峅寺の地域の約500人に次いで全国で2番目である。<日本姓氏語源辞典(著者:宮本洋一氏) より>

実際の数は変遷していくものだが、私(佐伯剛)が生まれ育ったのは兵庫県明石市の西の端の二見町で、加古郡播磨町は隣接し、徒歩圏内だった。そして、祖父母が住んでいた。祖父母の家に行くたびに、まわりの米屋さんや肉屋さんが佐伯さんだったことを、はっきりと覚えている。

神功皇后が阿閇と名付けた地は、神話の中でヤマトタケルに征伐され、蝦夷から移された部民、佐伯の土地でもあった。

起源を東北に持つ可能性のある佐伯氏と阿部氏が、共通して関わっていた朝廷儀礼があり、それは、喪葬儀礼だった。

天皇が崩御すると、殯(もがり)宮が作られ、遺体が安置される。そして、遺体が埋葬されるまで数ヶ月、数年にわたって殯宮や殯庭で、様々な儀礼が行われた。歌舞を奏した鎮魂や、声を発して哀情を表したり、なかでも酒食の献上は非常に重要な意味を持っていた。

この喪葬儀礼全体を統率する役割を担っていた氏族として、佐伯氏と阿部氏が、皇親氏族や、藤原氏、多治比、紀氏、大伴、石川、石上氏とともに記録されている。

天皇の近親者か、天皇の側で、食膳奉仕や、守衛を行っていた氏族が、天皇の崩御時においても、つとめを果たしていたということになる。

ここ何回かのブログで、”いかるが”の謎を追い、近畿にある6つの”いかるが”の地を探求しているのだが、これらの地は、アメノホアカリ(ニギハヤヒ)と関わりが深く、この神を祖神とする物部氏の陰が背後にあることを第1119回のブログで示したが、さらに、阿部氏が取り仕切っていた饗(あえ)との関係も気になるところだ。

三重県四日市の”いかるが”には、采女という地名が残るが、ここは、古代から、采女を多く出した土地であり、伊勢の采女として、歌にもよく詠まれている。采女は、天皇の食事や身の回りのことに奉仕した女性だった。

また、大阪府交野の”いかるが”と、京都府綾部の”いかるが”は、ともに私市(きさいち)という地名で、私市というのは私部(きさいちべ)の村であり、私部というのは、后(きさき)のための食べ物を作ったり、身の回りの世話をする人々だった。

そして西播磨の揖保郡太子町の”いかるが”の斑鳩寺の中に稗田野神社の御旅所があり、近くに稗田野神社が鎮座して稗田阿礼を祀っており、斑鳩寺と稗田神社は深い結びつきがあったと考えられている。稗田阿礼は猿女氏の者で、猿女氏は、鎮魂儀礼に関わっていた氏族であり、歌舞の祭礼を行うアメノウズメはその祖神である。

加古川の”いかるが”の地は、ヤマトタケル誕生や、三韓遠征に勝利を収めた神功皇后の物語の舞台となっているのだが、ここは、神話の中の饗(あえ)のルーツのような場所である。

最後に、奈良の斑鳩の法隆寺を築いた聖徳太子であるが、聖徳太子と阿部氏との関係が、とても気になる。

四天王寺の場所が阿倍野という地名であったり、聖徳太子が斑鳩宮に移る以前の居所の上宮の候補地が奈良県の桜井市であるが、ここは阿部氏の拠点でもあった。そのうえ、聖徳太子にもっとも愛された女性、膳部菩岐々美郎女(かしわで の ほききみのいらつめ)は、阿部氏と同族で食膳に仕えた膳氏の女性だった。

膳部菩岐々美郎女について、聖徳太子は「死後は共に埋葬されよう」と言ったと伝えられる。推古天皇30年(622年)、膳部菩岐々美郎女は、聖徳太子と共に病となり、太子が亡くなる前日(旧暦2月21日)に没した。そして、聖徳太子の墓所である磯長綾(しながりょう)に合葬された。

(つづく)

* Sacred world 日本の古層 Vol.1を販売中。(定価1,000円)

その全ての内容を、ホームページでも確認できます。

加古川の下流、海のすぐ近くに、川の両岸に分かれて高砂神社と尾上神社が鎮座し、ともに相生の松がある。この二つの相生の松は、世阿弥作の能の「高砂」の謡曲で知られ、結婚式では定番の松だ。

といっても、現代では、「高砂や この浦船に帆を上げて」なんて歌ったところで、いったいどれだけの人が、リアリティを感じることができるのか。

リアリティというのは現実感。歴史というものが、いつしか、事実の証拠集めの学問になってしまって、現実感の乏しいものになってしまった。現実感が乏しいというのは、自分にとって無関係という認識になってしまうということだ。

しかし、自分が生きている場所の歴史が自分と無関係になってしまうというのは、自分という存在が、どこから来て、どこへ行くのかという問いすら立てられなくなってしまうということ。つまり、そんなこと考えてもしかたない、今目の前の現実を生きるのに精一杯なのだからと。

でも、今目の前の現実って、あらためて考えてみると、いったいどういう時空間なのかと思ってしまう。政府なのか、メディアなのか、それとも他の何ものかなのかわからないけれど、自分ではない何ものかが作り上げた価値観のなかで、せっせと働き、時々、娯楽し、物を消費している。この目の前の現実に、何も疑問を持つこともなく自分を委ねてしまって本当にいいのだろうか。

目の前の現実を生きることで精一杯と言う時の目の前の現実って、それほど自分の生を傾けるための大義名分になるほどご立派なものなのか。

なんてことを考えだすと、虚しさにとらわれてしまうから、とりあえず何も考えずに、今を消費することに一生懸命になる。

しかし、歴史の中の世界を、自分たちの現実として引き寄せて生きている人たちは、今目の前の現実という刹那的な時間ではなく、もっと大きな時間の中で、自分たちがどこから来て、どこへ行くのかということに対する確信的なものをもって生きている。

アメリカ先住民やアボリジニなど口承伝承をしっかりと生活の中に根付いていた人たちはそうだった。

彼らは、語り継がれる歴史が、事実かどうか、その証拠はどうか、という重箱の隅をつつくだけの行為を正当化するほど偏狭ではなかった。

歴史は、事実かどうかという頭で処理することではなく、自分たちの中に生き続けている現実として意識できるかどうかだけが問題なのだ。歴史はまぎれもなく現実であり、それが自分のなかに生き続ける現実となっていないのであれば、それは、歴史の伝え方が歪んでしまっているからだろう。

今日、加古川から明石へ移動し、生まれ育った藤江の海岸近くの昔住んでいた家に立ち寄った。数年前までそこにあった家、40年以上も元のまま存在していることが不思議な感じに思われた家が、新しいマンションに建て替えられていた。

しかし、その小さなマンションの敷地にある地滑りを防ぐためにコンクリートで固めた壁はそのまま残っていた。

私が小学5、6年の時、毎日のようにボールをぶつけてキャッチングの練習をしていた壁が、そのまま残っていた。いろいろな野球選手の投球フォームを真似してボールを壁にぶつけて、跳ね返ってくるボールを受けるという単調な運動の繰り返し。それを飽きもせずに毎日のようにやっていた。跳ね返ったボールを取り損ねて、隣にあった駄菓子屋に飛び込んでは、店のおじいさんに小言を言われたのだが、その店の跡地は小さな駐車場になっていた。

この壁の前に立ってボールを投げていた私の現実は、私の中にしっかりと残っている。懐かしいとかそういう感覚ではなく、今の自分とは別に、幼い自分がここに間違いなく存在していたのだというリアリティ。

色々な聖域などを訪れる時も、間違いなくここに存在していた人たちの息遣いのようなものを感じ取れるかどうか、というのが、自分にとってとても大事だ。それを感じ取れる時、とても大きな時空を共有している感覚になり、現代社会の目の前の世知辛い現実が、なんとなく白けたものに思えてくる。

政治家の顔と、その答弁を思い浮かべるだけでも、なんともつまらなく、味気なく、無味乾燥なことを、日々、言っているだけだということがよくわかるし、評論家や各種専門家と称する人の言葉も、同様だ。ニュースキャスターとかコメンテーターなど論外。そこで発せられる言葉が、私たちが自分のすべてを捧げるべき目の前の現実であっていいはずがない。コロナ騒動のバカバカしさも、ここに原因がある。

現実というのは、今目の前の現実に限定されたことではなく、もっと大きな時間が確かに流れているというリアリティだ。それが感じ取れなくなっているから、多くの人は、目の前の現実のことしか言わなくなってしまっている。

私たちから、大きな時間の流れを奪ったものは何なのか?

その一番の犯人は、教育だと思う。人にものごとを教える立場の人が、大きな時間の流れのリアリティを持っていないということが、一番のネックになっている。その結果、右も左も同じように大きな時間の流れがわからない人がリーダーに選ばれて(つまり、目の前の現実だけのことだけをたくみに主張する人)、多くの人が、そのリーダーに追随するという滑稽な社会になっている。

* Sacred world 日本の古層 Vol.1を販売中。(定価1,000円)

その全ての内容を、ホームページでも確認できます。

源氏物語の中でも重要な鍵を握っている住吉の神は、光源氏の運命が陰から陽へと転換していく明石の地と深い縁がある。その住吉の神は、第15代応神天皇の母、神功皇后と深く結びついており、さらに神功皇后の夫である第14代仲哀天皇の父ヤマトタケルの誕生とも縁がつながっている。

明石から加古川にかけての地域が、ヤマトタケルが生まれた場所であることについては、前回のブログで書いたが、ヤマトタケルの物語が史実か神話かに関係なく、ヤマト王権の全国統一の象徴的存在であるヤマトタケルの誕生の背景が示していることは、何かしらの史実と結びついているはずだ。

ヤマトタケルの父、第12代景行天皇は、播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおおいらつめ)を娶るために、播磨の加古川の地を訪れた。

播磨稲日大郎姫の父、若建吉備津日子(わかひこたけきびつひこのみこと)は、第10代崇神天皇の時、吉備討伐に派遣され、その途上の播磨を平定し、その後、播磨の国の実力者となっていた。

播磨平野を流れる加古川の源流部の氷上は、日本海側と太平洋側とのあいだの分水嶺として最も高度が低く、90mほどしかない。そして、その源流部の傍を流れる由良川を遡り、その支流の大手川で若狭湾の天橋立近くに至る。天橋立を渡ると丹後一宮の籠神社で、アメノホアカリ神を祀っている。

アメノホアカリ神は、住吉大社の歴代宮司の津守氏の祖神である。

第12代景行天皇は、息子のヤマトタケルと同じく日本統一のために各地に遠征した大王であり、九州の熊襲平定などが記録されているが、最初の妃が播磨稲日大郎姫で、その婚姻の背景には、この地の勢力との同盟関係が必要だったと考えられる。

『播磨風土記』によると、景行天皇が播磨稲日大郎姫が身を隠している小島へ渡るため、現在の加古郡播磨町で、御食事(みあえ)を行い、それ以後、そこは阿閇(あえ)の村となったと記される。現在、その場所に阿閇神社が鎮座している。

この御食事(みあえ)について、景行天皇が食事をしたとか神に食事を捧げたとか説明されていることが多いが、正確には、「あへ」は”饗”であり、「饗応」のことで、”酒食を供してもてなすこと”である。この行為は、現代の政界やビジネス界においても慣習として伝わっているが、同じものを飲食することで結束を固めることが目的となっている。

さらに、この慣習は、神と人間とのあいだでも行われる。現代でも、神社の祭祀の最後に、神事に参加したもの一同で神酒を戴き神饌を食する共飲共食儀礼、直会(なおらい)が行われる。神霊が召し上がったものを参加者が頂くことにより、神霊との結びつきを強くし、神霊の力を分けてもらい、その加護を期待するとともに共同体の結束を強めるのだ。

景行天皇が御食事(みあえ)を行った地に鎮座する阿閇(あえ)神社の祭神は、住吉三神と神功皇后である。

いにしえより住吉大社に伝来し、その由来について説明する『住吉大社神代記』では、阿閇浜と神功皇后の関係について、次のように説明している。

熊襲二國を平伏(ことむけ)、新羅國より還り上り賜ふ時、鹿兒(かこ)に似たるもの海上(うみ)に満ちて浮び漕來(きた)れり。見る人皆奇異(あやし)み、「彼れ何物ぞ。」と云ひて鹿兒に似たる物を問ふ。近くに寄りて筑志(つくし)の埼に來り着きて見れば、藪十餘人(あまたのひと)たち、角ある鹿の皮を着て衣袴(いころも)と着(な)す梶取(かじとり)・水手(かこ)人の大神の舟を漕ぎ持ちて來るなり。故、其の地を鹿兒(かこの)濱と号く。皇后、大神に饗を奉らむと、酒塩を以て魚に入(そ)へて奉り賜ふ。號に阿閇濱(あへのはま)と号けて寄さし定め奉り賜ひき。其の時同じく津守宿禰の遠祖を奉仕(つかへまつ)らしめ賜ひき。皇后、合掌(みてをあは)せて誓(うけ)ひ宣(のたま)はく、「寄さし奉る吾が山河海の種種(くさぐさ)の物等を、若し妨げ誤る人あらば、天地のわざはひを蒙り、痛患(くるしみ)に遭ひ、子孫(うみのこ)絶滅(た)へて天下凶亂(あめのしたみだ)れむ。」と。(『住吉大社神代記の研究』田中卓著作集より)

「三韓遠征から神功皇后が凱旋する時、海の上を鹿の子のようなものがたくさん浮かんでいるように見えて、それが何かと近づくと、角のある鹿の皮を着た大勢の人たちが船を漕いでいた。それで、その地を、鹿兒(かこの)濱と名付けた。神功皇后は、住吉の神に饗(あへ)を捧げるため、酒と塩で仕込んだ魚を捧げた。そこで、阿閇濱(あへのはま)の名付けた。その時、津守氏の祖を、神に仕えるものと決めた。神宮皇后は、合掌しながら、大神の言葉をおうけになって、大神より寄さし奉る(委任されている)山河海の恵みを損なうようなことがあれば、天地の禍が起こり、苦難に遭遇し、子孫も絶滅し、世の中は乱れると告げられた。」

この内容から判断するに、神功皇后というのは、どうやら住吉大神の依り代であり、神の言葉を媒介する巫女のようだ。

いずれにしろ、播磨の阿閇の地は、ヤマトタケルの父である第12代景行天皇と、ヤマトタケルの息子である第14代仲哀天皇の皇后の神功皇后が、御食事(みあえ)を行ったところだった。

そして、平安時代に紫式部によって書かれた『源氏物語』においては、この播磨の地に流れてきた光源氏が、明石入道一族と交わることで運命を好転させ、明石一族は、後に天皇家の外戚となり栄華を誇るようになる。

この播磨の地に縁の深い住吉神がどこからやってきたのか、『住吉大社神代記』に次のように書かれている。

巻向の玉木の宮に大八嶋國所知食(しろしめ)しし活目天皇より橿日宮の氣「帶」長足姫皇后の御世、此の二御世(ふたはしらのみよ)、熊襲并びに新羅國を平伏(ことむ)け訖(を)へ賜ひ、還り上り賜ひて、大神を木國の藤代嶺に鎮め奉る。時に荒振神を誅服(つみな)はしめ賜ひ、宍背の鳴矢を射立てて堺となす。「我が居住はむと欲(ほ)りする処は大屋に向ふが如(ごと)、針間國に渡り住はむ。」と。即ち大藤を切りて海に浮かべ、盟(うけひ)して宣り賜はく、「斯(こ)の藤の流れ着かむ処に、將に我を鎮祀れ。」と宣りたまふ時に、此の濱浦に流れ着けり。故、藤江播磨国明石郡葛江郷と号く。(『住吉大社神代記の研究』田中卓著作集より)

これによれば、熊襲と新羅を平定した後、神功皇后が、住吉神を、紀の国の藤代嶺(和歌山市伊都郡富貴村)に祀ったが、その後、住吉神が、「自分は播磨国に移り住みたいので、海に藤を浮かべて、それが流れ着いたところに自分を祀るように」と申され、その通りにしたら、藤は、明石の浜に流れ着いた。そこは、今でも藤江という地名になっている。

紀伊国の藤代嶺は、吉野の地において、吉野川に注ぐ二つの丹生川の上流域にはさまれたところだが、なぜか、交野の”いかるが”である磐船神社や奈良の”いかるが”の地の真南に位置する。そして、その藤代嶺から明石の藤江を結ぶラインは、夏至の日に太陽が沈む方向のラインなのだが、その延長上が、西播磨の揖保川下流域の太子町の”いかるが”なのである。そして、明石の藤江から太子町の”いかるが”のあいだが、高砂とか相生の松で表される古代からの和合の地、加古川である。

そして、最初に住吉神が祀られていた藤代嶺は、吉野の丹生の地なのだが、紀伊国に数多く祀られている丹生都比売神と、住吉神が、重なっている。

播磨国風土記・逸文には、「息長帯日女命、新羅を平定(コトムケ)せんと欲して下りましし時、衆神(カミガミ)に祈り給う。時に、国堅大神(クニカタメノオオカミ)の子の爾保都比売命(ニホツヒメ)、明石の国造・石坂比売命(イワサカヒメ)に著きて、『よく我が前を治め奉らば善き験(シルシ)を出して、ひひら木の八尋鉾根底附かぬ国、少女の眉引きの国、玉匣(タマクシゲ)かがやく国、苫枕宝ある白衾(タクブスマ)新羅国を、丹浪もちて平伏(コトムケ)賜はむ』と。かく教(ノ)り賜ひて ここに、赤土を出し賜ひき。その土を天の逆鉾に塗り、神舟の艫舳(トモ)に建て、又御舟の裳(スソ)と御軍(イクサ)の著たる衣を染め、又海水を搔き濁らせて渡り賜ふ時、底潜(クグ)る魚、又高飛ぶ鳥等も往来(カヨ)はず、前に遮(サヘ)らざりき。かくして新羅を平伏けおへて還り上らして、すなわち其の神を紀伊国・管川(ツツカワ)の藤代の峯に鎮め奉りき」とある。

爾保都比売命とは丹生都比売のことだが、新羅遠征において、神功皇后が神に祈ったところ、丹生都比売神が、明石の国造、石坂比売命の口を借りて託宣を行い、自分を大切に祀れば、事は成就すると伝えた。そして、これを聞いた神功皇后は、神が差し出した赤土を天之逆鉾に塗って船の艫軸に建て、船体、武具にも塗り、自分の衣装や兵士の衣服も染め、その呪力をもって軍を進めると、何にも遮られることなく海を渡って新羅を平定することができたので、凱旋の後、神の加護に謝意を示され、紀伊国・管川(ツツカワ)の藤代の峯に祀ったということになる。

この逸文は、播磨風土記そのものから失われてしまっており、釈日本紀が引用しており、『播磨風土記』における欠文の明石郡の伝承でないかとされている。

松田寿男氏の『丹生の研究』という書物によれば、管川の藤代の峯は水銀含有率の高い土地なので、水銀と関わりの深い丹生都比売の降臨地として不自然ではないとされているが、この場所が、『住吉大社神代記』によれば、神功皇后によって住吉神が祀られたところと同じなのである。

いずれにしろ、住吉神、丹生都比売神とともに、神功皇后の三韓遠征において大いなる支援をしていることに違いなく、これが一体何を意味しているのかが重要である。

話を景行天皇が播磨稲日大郎姫を娶る時のことに戻すが、景行天皇が、摂津の国の高瀬の渡船場に着き、渡し守に淀川を渡りたいと頼んだところ、渡し守の紀伊国の人・小玉は「私は天皇の家来ではありません」と答え、天皇が、なんとか渡してくれるように頼みこんだという話があった。

紀伊国の渡し守は、自分は天皇の家来ではないのだと、堂々と景行天皇の依頼を拒んでいるのである。ヤマト王権にとって、紀伊国は、支配圏ではないのだ。

この紀伊国にゆかりのある住吉神、もしくは丹生都比売神と関わりの深い人たちが、紀伊国から明石、すなわち播磨の地へと移動していった。

もしくは、播磨の加古川(その上流部の氷上から、由良川を経て若狭湾の籠神社周辺に及ぶ地域)は、目の前の淡路島、そして紀淡海峡を経て紀ノ川(吉野川)、そしてヤマトの地へとつながっており、古代、この水上交通を担う人たちが強大な勢力を誇り、景行天皇も神功皇后も、彼らの力を必要としたということかもしれない。そして、その勢力は、アメノホアカリ、住吉神、丹生都比売神と関係している。

ヤマト王権にとって、この水上交通を担う勢力との和合が、外敵を退け、国を一つにまとめるうえでも重要だった。

そして、播磨の地での和合は、平安時代に書かれた源氏物語のなかの光源氏と明石一族の結びつきへと重ねられ、中世においては、世阿弥による能『高砂』の謡曲へと昇華される。

『高砂』の舞台は、播磨の加古川下流の高砂神社や尾上神社で、ともに相生の松で知られている。

四海波静にて、国も治まる時つ風。枝を鳴らさぬ御代なれや。

あいに相生の、松こそめでたかりけれ。

げにや仰ぎても、事もおろかやかかる代に、住める民とて豊かなる。

君の恵みぞありがたき、君の恵みぞありがたき。

高砂の、尾上の鐘の音すなり。

暁かけて、霜は置けども松が枝の、葉色は同じ深緑。

立ち寄る蔭の朝夕に、掻けども落ち葉の尽きせぬは、

真なり松の葉の散り失せずして色はなほ、真折の葛ながき世の。

末代の例にも、相生の松ぞめでたき。

高砂や、この浦舟に帆をあげて。この浦舟に帆をあげて。

月もろともに出汐の、波の淡路の島影や。

遠く鳴尾の沖過ぎて、

はや住江に、着きにけり、はや住江に、着きにけり。

千秋楽は民を撫で、万歳楽は命を延ぶ。

相生の松風、さっさつの声ぞ楽しむ、さっさつの声ぞ楽しむ。

結婚式などでの定番の『高砂』は、夫婦愛や長寿を謡う大変めでたい能楽として広まっているが、波風がおさまった天下国家の平和を祝う祝賀の謡曲でもある。

とくに最後の部分は、住吉明神が現れて神舞を舞い、御代万歳、国土安穏を祝う。

しかし、この地における和合が、古代において特に強調されているということは、当然ながら、深刻な逆の事態もあったということではないか。そのあたりのことを、さらに探ってみたい。

つづく

* Sacred world 日本の古層 Vol.1を販売中。(定価1,000円)

その全ての内容を、ホームページでも確認できます。

日本神話において、日本を一つにまとめるために東に西にと遠征し続けたヤマトタケルの出生地が、兵庫県加古川の”いかるが”の地である。

前回の記事で書いたように、加古川の西岸には仁徳天皇陵などの古墳の石室に使われた竜山石の産地があり、その巨大な岩そのものを祀っている生石神社は、物部守屋によって作られたとされているが、この地の歴史は、さらに遡ることになる。

ヤマトタケルの母、播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおおいらつめ)は、第12代景行天皇の最初の妃であり、吉備臣らの祖の若建吉備津日子の娘だった。

加古川(当時は印南川)地域に住んでいた姫のもとに、景行天皇が求婚のためにやってきた時の内容が、播磨国風土記に詳しく書かれている。

2人は、めでたく結ばれ、ヤマトタケルが誕生することになるのだが、ヤマトタケルの母の播磨稲日大郎姫は、死後、加古川流域の日岡山に葬られ、その陵は、宮内庁により加古川町大野にある墳丘長約80メートルの前方後円墳、日岡陵(ひのおかのみささぎ)に治定されている。

ヤマトタケルが生まれる前、播磨全域は、ヤマト王権の支配下に入っておらず、この婚姻は、地方勢力との結束を強めることが意図されていたのではないかと思われる。

生石神社の真北3kmのところに播磨富士と称えられる姿美しい高御位山(たかみくらやま)がそびえるが、その頂上は、断崖の岩場がせり出して巨大な磐座のようになっている。この磐座を御神体とする高御位神社の祭神は、生石神社と同じ大己貴命(おおなむちのみこと)=大国主命と、少彦名命(すくなひこなのみこと)である。高御位山の頂上は、天津神の命を受け、国造りのために大己貴命と少彦名命が降臨した所とされているのだ。

つまり、一般的に大国主は、国津神として、もともと日本にいた勢力で、天津神に国譲りを迫られるものだと理解されているが、大国主命も、その支援者の少彦命も、国づくりのために他からやってきた勢力であり、彼らの手で国づくりが整った後、また別の勢力に国譲りを行ったということになる。

この流れは、物部氏の祖神のニギハヤヒと同じである。ニギハヤヒは、天孫降臨をしたニニギの曽孫にあたる神武天皇が東征を行ってヤマトの地に至った時、すでにヤマトの豪族ナガスネヒコとともにあり、最初は、神武天皇に抵抗した。後に、自らも天津神であることを示し、ナガスネヒコを殺して神武天皇に従属する。

この神話の流れを播磨の地に照らし合わせると、第12代景行天皇と結ばれた播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおおいらつめ)の父の若建吉備津日子(わかひこたけきびつひこのみこと)は、第10代崇神天皇の時に諸国に討伐のために派遣された四道将軍の1人、吉備津彦命(彦五十狭芹彦命)の弟であるとされ、『古事記』では、吉備津彦命とともに吉備国の追討に派遣されており、針間(播磨)を、道の口として平定したと記述されているのだ。

つまり、崇神天皇の時に西方に派遣された播磨稲日大郎姫の父は、吉備と播磨を平定した後、播磨の地の実力者になり、そこに景行天皇が同盟のためにやってきたということになる。

第10代崇神天皇の母親は、前回の記事で紹介した伊香色雄命(いかがしこおのみこと)の妹の伊香色謎命(いかがしこめのみこと)で物部氏だが、第12代景行天皇の母親の日葉酢媛(ひばすひめ)は、崇神天皇の時に丹波に派遣された丹波道主命と、久美浜の地で海運を司る三島系の豪族、河上之麻須郎の娘とのあいだに出来た娘なので、景行天皇は崇神天皇とは異なる系譜の大王で、そのため、崇神天皇によって治められた地の豪族と新たに手を結ぶ必要があったのかもしれない。

そして、さらに興味深いのは、景行天皇と播磨稲日大郎姫の結婚の仲立ちをしたのが伊志治という息長氏の人物であったことだ。

息長氏は、米原の霊仙山の麓を本拠とする豪族だが、日本の天皇制にとって重要な位置づけにある第26代継体天皇および、天智天皇と天武天皇との関わりが深い。

第26代継体天皇の祖父母は、息長氏の意富富杼王(おおほどのおおきみ)である。

そして第30代敏達天皇の皇后が、息長真手王の娘の広姫で、押坂彦人大兄皇子を産むが、この皇子は天皇に即位しなかった。その理由は、蘇我氏の勢力が高まって蘇我氏と血縁関係のある天皇が続いたためである。

しかし、押坂彦人大兄皇子の息子が、第34代の舒明天皇として即位。舒明天皇は、死後、息長足日広額天皇(おきながたらしひひろぬかのすめらのみこと)と、息長との関係を強調される名が贈られており、彼の息子が、天智天皇と天武天皇でなのである。

さらに、この2人の天皇の母親である斉明天皇もまた、息長氏の血を受け継ぐ押坂彦人大兄皇子の孫である。彼女は、舒明天皇の死後、後継者が決まらなかったため第35代皇極天皇として即位し、645年の乙巳の変(大化の改心)の後に弟の孝徳天皇に譲位したものの、654年に孝徳天皇が病のために崩御すると、第37代斉明天皇として再び即位した。

このあいだ、乙巳の変や白村江の戦いなど政治的な主導権を握っていたのは舒明天皇の息子の中大兄皇子であるが、彼が第38代天智天皇として即位するのは668年で、すでに42歳になっていた。なぜ、それまで皇位につかなかったかというのも古代史の謎だが、いずれにしろ、629年に舒明天皇が即位した後は、天智天皇と天武天皇や、彼らの子孫も含めて、息長氏の血統の天皇がずっと続いている。

息長氏のなかで、もっとも有名な人物は、第15代応神天皇をお腹にみごもったまま三韓遠征を行って勝利をおさめた神功皇后である。

神功皇后は、本名は息長足姫尊(おきながのたらしひめのみこと)で、その父系が息長氏で、母系の祖先が渡来系の天日槍(あめのひぼこ)である。

その神功皇后が嫁いだのは、ヤマトタケルの息子の第14代仲哀天皇である。すなわち、神功皇后は、加古川の播磨稲日大郎姫の孫と結ばれ、応神天皇を産んだことになる。

それゆえなのか、加古川周辺には神功皇后の伝承が多く残っている。

相生の松で知られ、能・謡曲の『高砂』の舞台の一つとも言われている高砂神社は、加古川の西岸に鎮座し、大己貴命を祀るが、社伝によれば、大己貴命(大国主命)の加護によって三韓遠征を成功させた神功皇后が、凱旋の際、大己貴命から「鹿子の水門(かこのみなと)に留まる」との神託を受けたことで創建されたと説明されている。

また、加古川をはさんで高砂神社の対岸に鎮座する尾上神社は、神功皇后が三韓征伐の際、この地に上陸したが長雨のために船を進めることが出来なかったため、「鏡の池」で潔斎沐浴して晴天を祈願し、住吉大明神を勧請したことが起源とされる。

興味深いのは、加古川を挟んで鎮座する高砂神社と尾上神社は、ともに、縁結びや和合の象徴とされる相生の松がそびえる場所なのである。

世阿弥の作とされる能の「高砂」の中で謡われる「高砂や、この浦舟に帆を上げて、この浦舟に帆を上げて、月もろともに出で潮の、波の淡路の島影や、遠く鳴尾の沖過ぎて、はや住吉(すみのえ)に着きにけり、はや住吉に着きにけり」は結婚披露宴の定番の一つであり、高砂の地は、夫婦和合の象徴として知られるが、そのルーツは、この土地でヤマトタケルの父と母が結ばれたことなのだ。

そして、息長氏と渡来人の血を受け継ぐ神功皇后が、この地を拠点とする播磨稲日大郎姫の孫と結ばれて応神天皇を産む。

この播磨の地での和合が、その後の栄華とつながる物語は、平安時代に書かれた『源氏物語』にも影響を与える。

播磨稲日大郎姫を娶るために出かけた景行天皇は、摂津の国の高瀬の渡船場に着き、渡し守に淀川を渡りたいと頼んだところ、渡し守の紀伊国の人・小玉は「私は天皇の家来ではありません」と答え、天皇が、なんとか渡してくれるように頼み、王冠を取って舟の中に投げこんだところ、渡し守は、それを渡し賃として受け取り、天皇を船に乗せた。そして天皇は明石郡の廝御井(かしわでのみい)に着き、食事を召し上がられた。景行天皇が自分を娶るためにやってくると伝え聞いた播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおおいらつめ)は、恐れ多いと姿を隠したが、天皇が行方を探し出して、賀古(かこ)の松原で求婚した。そして自分の船と姫の船をつなぎ、舵取りの息長氏の伊志治とともに六継の村に戻り、そこでめでたく結ばれた。

この物語に登場する賀古(かこ)の松原が、高砂神社および、その対岸の尾上神社の相生の松に重ねられている。

この景行天皇と播磨稲日大郎姫の物語は、『源氏物語』の第12帖の須磨と第13帖の明石の帖にも重なってくる。

紫式部は、54帖という長編の『源氏物語』を、須磨と明石の帖から書き始めたとされる。

京都で公私とも苦境に陥っていた光源氏は、須磨の地へと流れ、そこで寂しく暮らしていた。その時、激しい嵐があり、光源氏は住吉の神に祈る。その結果、命は無事だったが、落雷で邸が焼けてしまう。嵐が静まった朝、源氏の夢の中に桐壺帝が現れ、住吉神にしたがって須磨の地を離れるように告げる。その予言通り、明石入道が迎えの船に乗って現れ、光源氏は明石に移る。明石入道もまた、住吉の神のお告げにしたがったうえでの行動だった。

そして明石の地で、光源氏は、明石入道の娘と出会う。娘に心を寄せる光源氏に対して、娘は、身分が違いすぎて恐れ多いと躊躇う。しかし、とうとう2人は契りを交わす。

その後、光源氏に運が向いてきて、京都に戻ることになるが、すでに明石入道の娘は、光源氏の子供を身ごもっていた。後に、2人の子供である明石の姫が、天皇の皇后となり、たくさんの子供を産み、明石一族は栄える。

『源氏物語』は、第41帖の「幻」を最後に光源氏は姿を決してしまい、その後は、主に宇治の地が舞台となるが、そこで描かれているのは明石一族の栄華である。

『源氏物語』は、明石一族の栄華を伝えて終了するので、貴公子の光源氏の栄華は、その布石のようになっている。

『源氏物語』を知らない人はほとんどいないが、54帖の長大な物語を最後まで読んだことのある人も非常に少ないため、この物語を、プレイボーイの光源氏の栄光を描いたものだと勘違いしている人が多い。源氏物語の中の光源氏は、華やかな存在ではあるが、実際には、常に悲哀を帯びており、当人も、世俗を捨てて出家することを強く望み続けている。

それはともかく、興味深いポイントは、明石から加古川にかけての地が、都の高貴な男性と、地方豪族の美しく聡明な女性との結びつきの場となり、しかも、その結びつきから、ヤマトタケルという歴史の転換期の英雄の誕生や、源氏物語の明石一族の栄光へとつながっていることだ。

『源氏物語』と神功皇后の物語の中で重要な役割を果たす住吉神は、明石から加古川の地にかけて多くの場所で祀られている。

住吉神とはいったいどういう神なのか? いかるがの謎を解く鍵が、ここにも秘められている。

(つづく)

その全ての内容を、ホームページでも確認できます。

そして、”いかるが”というのは、法隆寺ができる以前から、この地域の呼び名であった。

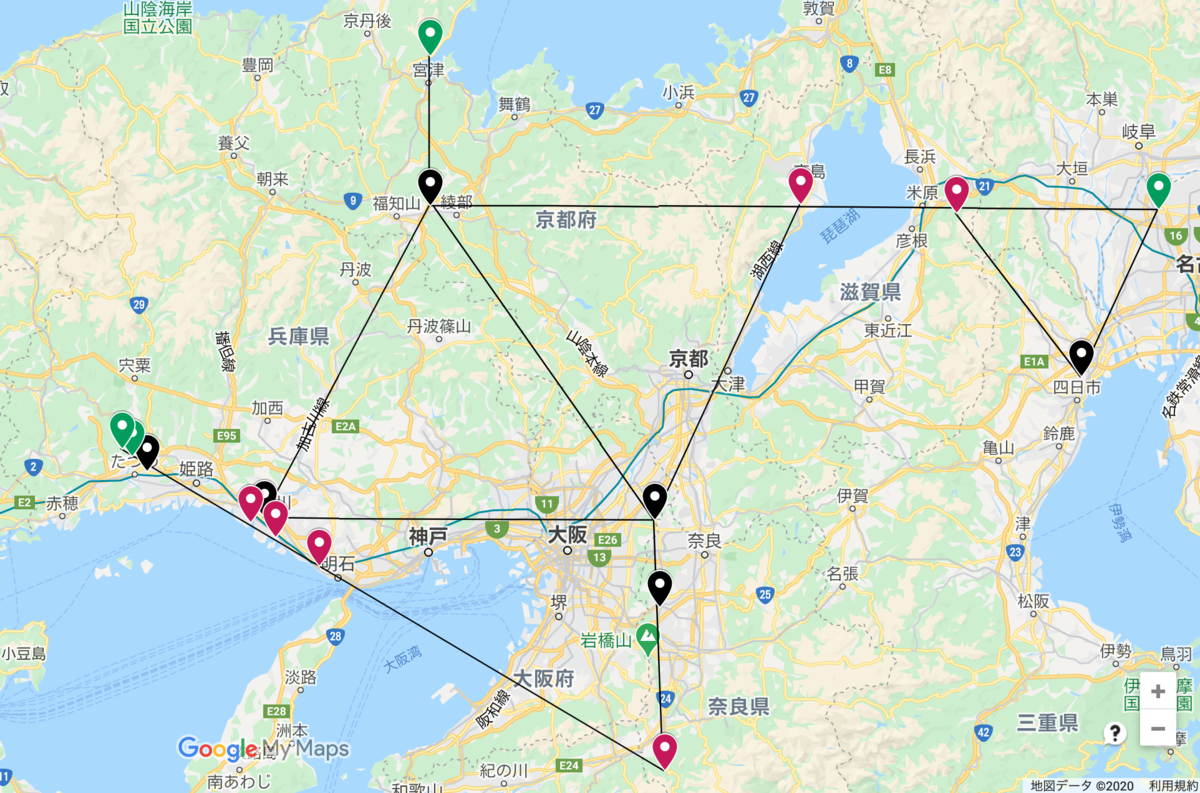

”いかるが”という地名は、近畿圏には、6箇所ほどある。

斑鳩と表記されるため、鳥類の鳩との関係で説明する専門家もおられるようだが、斑鳩という文字は後からつけられたものなので、鳥のこととは別に、”いかるが”が何を意味するのかを探ってみたい。

近畿圏に6箇所ある”いかるが”の地に共通しているのは河川である。

奈良の法隆寺の斑鳩は大和川、京都の綾部は由良川、兵庫県の鶴林寺は加古川、兵庫県西部の太子町は揖保川。四日市の伊賀留我神社が鎮座する地域は米洗川、そして大阪府交野の磐船神社は天野川である。

”いかる”という発音は、”怒る”に通じるところがある。感情が激しく溢れる状況であり、水が激しく溢れる状況でもある。全国的にも、洪水のことをイカリミズと捉えるところは多く残っている。

”いかるが”が洪水と何かしらの関係がある場所だとしても、河川の多い日本には他にも同様の地域がたくさんあるので、なぜ、特定の場所を、”いかるが”と呼んだかを考える必要がある。

そのためには、6箇所の”いかるが”における他の共通点を探ってみたい。

まず、6箇所の”いかるが”は、畿内の中心部と、それ以外の地域を結ぶ交通の要衝であることだ

日本書紀などによると、ニギハヤヒ神は高天原から「天の磐船」に乗って、河内国河上哮ケ峯(いかるが峯)に降臨した。いかるが峯は、大阪府の東北部、交野市私市(かたのしきさいち)の磐船神社とされている。

ここには、「天の磐船」といわれる高さ12メートル、幅12メートルある船の形をした巨大な磐座がある。

磐船神社が鎮座する場所は、生駒山系の北端で河内と大和の境に位置し、境内を流れる天野川は、10キロほどくだって淀川に注ぎ込む。この天野川にそって「磐船街道」があり、現在の淀川沿岸の枚方と奈良の斑鳩地方をむすんでいる。

古代、大陸から大阪湾の到着した人々は、淀川と天野川と磐船街道を通って大和の地に入ったと考えられている。

この交野のいかるがの地の真南に16kmほど行ったところ、大和川の流域が奈良の斑鳩であり、ここがヤマト世界への入り口となる。大和川は、古代、ヤマトの三輪山周辺地域から奈良盆地を抜け、応神天皇陵など巨大古墳群が存在する藤井寺あたりから北上して、淀川の渡辺津(大阪城のあるところ)をつないでいた。

そして、四日市の伊賀留我神社が鎮座するところは、東国に遠征したヤマトタケルが帰途に立ち寄ったり、壬申の乱の時に天武天皇が兵を集めたところだが、ここは、畿内の中心部と東国を結ぶ交通の要衝だった。

また、鶴林寺のある加古川の”いかるが”は、古代の主要な交通路である加古川から、北部の由良川を通じて、日本海側と瀬戸内海を結ぶところだった。

さらに、加古川の西の揖保郡太子町の”いかるが”は、揖保川の下流であり、揖保川にそって出雲方面へとつながる道がつながっていた。なかでも因幡街道は、瀬戸内海と日本海を結ぶ物流の道であり、そのことは風土記にも記されている。

最後に、京都府の綾部の”いかるが”は、由良川の流域であり、由良川は、日本海側の丹後と丹波を結ぶ交通の要衝であるとともに、氷上あたりから加古川に乗り換えれば、瀬戸内海まで移動することができた。

このように見ていくと、6つのいかるがは、時に洪水を起こす”怒り水”の地であるとともに、重要な交通の要でもあるので、古代から、豪族が奪い合うような土地だったろう。また、加古川、由良川、揖保川、大和川、天の川は、大陸の人や文化を運ぶ道でもあったので、これらの河川沿いに渡来人が住み着いた可能性もある。

いずれにしろ、ヤマト王権にすれば、河川の管理も含めて、しっかりと治める必要がある場所だった。

さらに、この6つの”いかるが”の地域をもう少し探っていくと、物部氏との関連が深いことがわかる。

交野のいかるがの磐船神社に降臨したニギハヤヒは、物部氏の祖神とされている。

古代から磐船神社の祭祀は、肩野物部氏(もののべし)によって行なわれていた。この一族は現在の交野市及び枚方市一帯を開発経営しており、交野市森で発見された「森古墳群」の3世紀末~4世紀の前方後円墳群はこの一族の墳墓と考えられている。またニギハヤヒの六世の孫で崇神朝における重臣であった伊香色雄命(いかがしこおのみこと)の住居が現在の枚方市伊加賀町あたりにあったと伝承されている。

そして、ここから生駒の地を越えて真南に17kmほどのところ、聖徳太子が法隆寺を築いた斑鳩の地は、蘇我氏に物部守屋が滅ぼされた後、聖徳太子が移り住んだとされるが、もともとは、物部氏の拠点だった。

また、京都の綾部のいかるがには物部町があるが、ここは古代から物部郷であり、須波伎部神社が鎮座する。スハキとは、古代に掃部と称された農民で、 物部氏の部民として、清掃具や設営具などを納めていた者達と考えられている。

この神社の東方の丘陵地には知坂(7基)・多和田(5基)・石塚(38基)の古墳群がある。また上市の岫山(くきやま)一号墳は前方後円墳(47.4m)、三号墳(前方後円墳・35m)でほぼ完形であり、ヤマト王権とのつながりが確認できる。

加古川の”いかるが”の場合、鶴林寺の西北4kmのところに仁徳天皇陵の石室などにも用いられた竜山石の産地があるが、この場所に、巨大な岩そのものを御神体とする生石神社があり、播磨風土記において、弓削大連(物部守屋)の造ったものと記されている。

四日市の”いかるが”においては、伊賀留我神社の北5kmのところを流れている員弁川は摂津の猪名部川沿いに住んでいた木工技術を持つ渡来系の人々が移住したところであり、その猪名部氏の祖が、物部氏の伊香我色男命ということになっている。

『日本書紀』巻第十の応神天皇紀では、武庫の水門に諸国から500船が集った時、新羅船の失火が引火したことが原因で多くの船が焼失してしまったため、それを申し訳なく思った新羅の国王が、償いの気持ちで優れた工匠を奉った。この人たちが猪名部川の流域に住んでいた。その後、雄略天皇の時に、猪名部の人たちは物部氏の管理下となり、木工技術をもって朝廷につかえることになったと説明されている。

最後が、西播磨の”いかるが”であるが、太子町の西北5kmのところに名神大社で播磨三大社の一つ、粒坐天照神社(いいぼにますあまてらすじんじゃ)が鎮座し、その西北2kmほどのところに井関三神社が鎮座している。この二つの神社は、ともに祭神が、天火明命(あめのほあかりのみこと)である。

天火明命(あめのほあかりのみこと)は、邇芸速日命(にぎはやひのみこと)の別名で、交野の”いかるが”の磐船神社に降臨した神の名は、天照国照彦天火明奇玉神饒速日尊(あまてるくにてるひこあめのほあかりくしたまにぎはやひのみこと)と、二つの名が合体したものになっている。

この天火明命を祀る揖保川沿いの粒坐天照神社一帯は、古代、伊福部氏が勢力を誇っていた。

粒坐天照神社の縁起では、推古天皇の時代、伊福部連駁田彦(イフクベノムラジ フジタヒコ)の前に、童子の姿となって顕れたアメノホアカリ神が、稲穂を授け、これを耕作すれば里全体に豊かに稔り、この土地は永く栄えゆくであろうと告げて昇天したとある。

また、播磨風土記によれば、粒坐天照神社の一帯は、ここを拠点にしていた葦原志挙乎命(アシハラシコオ)=オオクニヌシと、後からやってきた渡来系の天日槍の土地争いの場所として記述されている。

伊福部のイフクとは、風を吹く意味の“息吹き”(イブキ)で、谷川健一氏は、「タタラまたはフイゴをもって強い風を炉におくるありさまを示したものである。伊福部氏が産銅もしくは産鉄に関係をもつ氏族であることは、これによって推測される」と説明し、伊福部氏は、フイゴを用いての金属精錬(タタラ製銅・製鉄)に携わった古代氏族としている。(青銅の神の足跡・1989)。

この伊福部氏は、桓武天皇の時代に編纂された『因幡国伊福部臣古志』によると、物部氏の祖である伊香色雄の息子、武牟口命を祖先としている。

伊香色雄は、ニギハヤヒ(アメノホアカリ)の6世孫とされているので、揖保川下流域を拠点にしていた伊福部氏もまた、ニギハヤヒ(アメノホアカリ)の子孫に位置付けられ、粒坐天照神社において祖神を祀ったことになる。もしくは、物部氏と同じ祖神を崇敬することで、物部氏の一員として自らを組み込んだことになる。

伊福部氏は、5世紀中旬の雄略天皇の時代から名前が登場しており、因幡国(鳥取)の伴造として記録が残っている。古代から、因幡と播磨は因幡街道で結ばれ、瀬戸内海と日本海を結ぶ物流の道であり、そのことは風土記にも記されている。

さらに、揖保川から市川あたりは播磨平野の穀倉地帯であり、早くから古墳が築かれ、横穴式石室もされており、風土記では、大和や渡来人との関係を裏付ける説話も多い。

このように見ていくと、6つのイカルガの地域は、物部氏と非常に関わりが深い。交野と奈良のイカルガは物部氏自身の拠点であり、京都の綾部、西播磨、四日市の3箇所は、物部氏が管理する氏族であったり、物部氏に組み込まれた勢力の拠点である。

交野のいかるが、四日市のいかるが、西播磨のいかるがに名前が登場する物部氏の伊香色雄は、記紀によれば、第10代崇神天皇の時に登場する。

古事記において、第10代崇神天皇の治世において疫病が流行した時、天皇の夢枕に現れた大物主神が、意富多々泥古(おおたたねこ)という人に自分を祭らせれば、祟りも収まり、国も平安になるであろう」と神託を述べた。

その神託にしたがって、崇神天皇は、意富多々泥古を探し出して神主として三輪山に大物主神を祭らせ、伊香色雄に、天八十(あめのやそびらか=平らな土器)を作って天神地祇を定め奉るように命じた。

また、日本書紀では、大物主の祟りの疫病があった時に、伊香色雄をして、神班物者(かみのものあかつひと=神に捧げる物を分かつ人)にせむと卜(うらな)ふと、吉と出たと記述がある。

また、大和政権の武器庫の役割を果たしていたと考えられている天理市の石上神宮の社伝によれば、武甕槌・経津主二神による葦原中国平定の際に使われた布都御魂剣は、神武天皇の東征で熊野において天皇が危機に陥った時に、高倉下を通して天皇の元に渡り、天皇は窮地を切り抜けることができた。その後、物部氏の祖、宇摩志麻治命(うましまぢのみこと)により宮中で祀られていたが、崇神天皇の時、勅命により物部氏の伊香色雄命が石上神宮に遷し、「石上大神」として祀ったのが当社の創建であるとされる。

これらの記録から、伊香色雄は、布都御魂剣や、大物主の祟りの鎮魂に関係している。つまり、神武天皇による日本統一と、国譲りと関係している。これはどういうことかと考えると、伊香色雄命は、オオクニヌシに要求する国譲りや神武天皇の東征など、新旧勢力の間で生じた軋轢を鎮める役割と関係ある人物なのではないか。

そうすると、物部氏というのは、ヤマト王権の前に抵抗する勢力を武力によって制圧するだけでなく、彼らが禍を起こさないよう”いかり”を鎮め、御霊会で祟り神を守り神に転換するように、彼らの力を、ヤマト王権のために活かす術を備えていた氏族ではないかと想像できる。

物部氏は、ヤマト王権に簡単に従わない人々を制圧した後、彼らの神を象徴する神具や神宝を奪い、石上神宮に集めて、祟り神とならないよう鎮魂の呪術を行った。さらに被征服者たちの祭祀をヤマト王権が吸収統合していくことで、彼らをヤマト王権のシステムの中に組み込んでいった。

飛鳥時代の物部氏と蘇我氏とのあいだの仏教をめぐる争いは、物部氏がになっていた祭祀の意味合いが、蘇我氏が支援する仏教の教義によって無化されてしまう可能性があったからかもしれない。蘇我氏は、物部氏とはまったく異なる方法で渡来人を管理し、その力を国政に活かそうとした。蘇我氏は、文人(ふみひと)や東漢氏(やまとあやうじ)など、官僚組織や軍部の中枢に渡来人を位置付けており、仏教は、渡来系の人々の宗教でもあった。当時、政治の中心地である飛鳥の道を歩く人の大半は渡来人だったそうで、もはや渡来人の力なくして国を治めることが難しい状況だったのだ。

そうした時代変化が起こる前、物部氏が武力と祭祀の力のよって王権を支えていた。物部氏は、そうした地方勢力の鎮圧において力を発揮した。第26代継体天皇の時の古代最大の内乱とされる磐井の乱(528年)を鎮めたのも、物部氏の物部麁鹿火(もののべあらかび)である。

そして、 ”いかるが”の地は、古代から重要な場所であったがゆえに、ヤマト王権の前にその地を基盤にしていた人々も、先進の知識と技術を備え、戦闘力も強かった可能性がある。つまり、”いかり”が激しく、後の時代に”鬼退治”や”国譲り”の争いと語り継がれているものの、そう簡単に治められるような相手ではなかった可能性が高い。

京都綾部のいかるがは、第10代崇神天皇の時、日子坐王による鬼退治の舞台であったし、聖徳太子の時代にも、当麻皇子の鬼退治があった。

西播磨のいかるがは、葦原志挙乎命(アシハラシコオ)=オオクニヌシに対して、渡来系の天日槍による国譲りの要求があった。

加古川のいかるが、鶴林寺のすぐ傍に泊神社がある。ここは、天の岩戸に籠もったアマテラスを導き出すために作られたけれど、正式に使われなかった鏡が流れ着いた場所とされる。このエピソードは、和歌山県紀ノ川下流の日前宮に祀られている鏡と同じである。和歌山の日前宮の位置は、綾部のいかるが、私市円山古墳や、アメノホアカリを祀る丹後の籠神社を結ぶライン上である。

この位置関係は、日本の神的権威として正式に使われなかったという意味深な鏡と、いかるがとの関係を暗示している。

(つづく)

その全ての内容を、ホームページでも確認できます。