安井仲治の写真について、2回にわたって書いたきたが、不思議なことに安井仲治は、38年の短い生涯で、近代写真の最初から、21世紀芸術として写真表現が存続するための唯一の在り方まで、全てをやりきって

いる。

「21世紀芸術として写真表現が存続するための唯一の在り方」というのは、非常に大仰な言葉だと思われるかもしれないが、スマホカメラで誰でも写真が撮れて、かつ AIで作為的な画像を誰でも作れるようになる時代に、写真が芸術表現として生き残る道は、非常に限られている。

2003年に、鬼海弘雄さんの大判写真集「PERSONA」が出た時、作家の種村季弘さんが、「鬼海さんは、それと知らずに21世紀芸術の幕を切って落としているのである。」という言葉を残している。

この写真集で鬼海さんは、浅草寺で出会った個性的な人たちのポートレートを撮っているのだが、固有の魅力を湛えた人たちとの向き合い方は、かぎりなく優しく、愛に満ちている。

他者(世界)を、自己表現の材料に都合よく使うことしか考えていない自称表現者が20世紀には氾濫していた。しかし、他者(世界)の固有性は、自己には簡単に理解できない多くのことを語りかけてくる。その語りかけが、自己の狭さと、外の広がりや豊かさに気づかせてくれる。

愛するというのは、そのように自己の外に開かれていく出会いの実現であり、決して自己の観念による所有を意味するのではない。

しかし、他者(世界)との固有の出会いを大事にする道は、その固有性ゆえに社会現象になりにくい性質を持ち、センセーショナルな人気や流行にはなりえない。どちらかというと、社会の裏側で、人から人へ伝

えられるように影響が浸透していく。

人を愛する場合と同じで、表現物も、毎日見ていることで、じわじわと魅力が伝わってくる味わい深いものと、飾り立てているだけだからすぐに見飽きてしまうものの違いがある。

いくらデザイン的に斬新でも、プラスチックのカップで毎日コーヒーを飲んでいて、カップに対する愛着が増してくるだろうか?

合板の家具よりも無垢の木の家具の方が、使い込むほどに味がでる。

この微妙な違いこそ、AIでは再現できない領域なのではない

かと思う。

AIは、そのプログラムの性質からして、関係性の微妙な固有性よりも、標準的なものを作り出すことが得意だ。

私は、鬼海弘雄さんの「TOKYO VIEW」という超大判の写真集を制作したが、この写真集は、「 Pe

rsona」とは究極の表裏の関係にあり、東

京の無人の風景を撮ったものだ。写真の中に人物は写っていないが、狭い路地、行き止まりの道とともに、洗濯物、並べられた靴など、固有の生活風景が撮られている。似たようなものをAIでも制作できるだろうが、微妙に漂っている風情を作り出すことはできないと思う。

何が違うかというと

、愛の眼差しが違っている。

鬼海さんの出発点は、哲学である。大学時代、哲学科に席を置いていた鬼海さんは、彼の恩師である福田貞義先生の勧めで写真を始めた。

鬼海さんは、写真撮影において、常に、"人間であるとはどういうことか?"というシンプルな問いに立ち返ることを自分に課していた。

だから鬼海さんは、写真を撮らない時は、文学本や哲学書を読んでいる人だった。

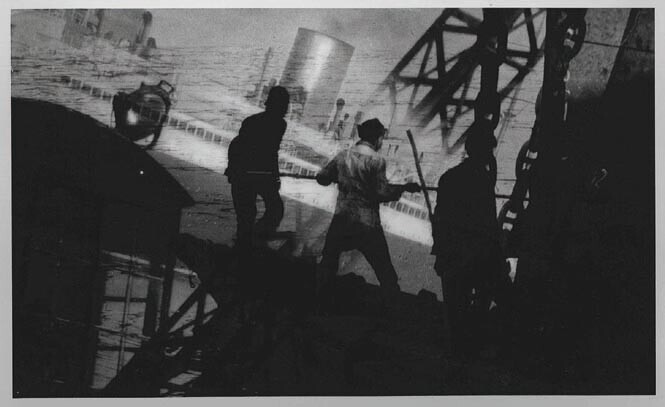

大学を卒業して社会に出てからも、大型トラックの運転手になったり、マグロ漁船に乗り込んで働いていたのは、そうした肉体労働を通して人間の原点を見つめるためである。

肉体を通した仕事は

、机に向かって頭だけで処理する仕事と違って、簡単に標準化できない複雑なものを、リアルに実感させる。

頭と違って肉体には明確な限界があるからだ。人間は、その明確な限界の中で生きている。生老病死は、当然ながら、その限界の枠組みの中にある。

AIが、肉体の限界に配慮できずに頭だけで物事を決めていくものになってしまえば、人類を蝕むものになっていくのは当たり前だ。

オープンAIが、「 Sora」という動画作成ツールを発表したことで世間は大騒ぎしている。これは、文章を打ち込むだけで、人工知能が動画を作

成してくれるものだが、裏を返せば、文章化の難しい微妙な機微は、削ぎ落とされていくということでもある。

つまり、この新しい技術が淘汰していくのは、そうした微妙な機微を含まない映像を制作している人たちなのだ。

無垢の家具ではなく、設計図で大量生産できるプラスチックや合板の家具と同じ、他者(世界)との微妙な関係性が反映されない物づくりは、人工知能にすぐに取って変わられる。

だとすると、21世紀、人間に残された道は、AIが苦手なことということになり、それは、上に述べたように、鬼海さんの「愛の眼差し」につながる。

「鬼海さんは、それと知らずに21世紀芸術の幕を切って落としているのである。」という言葉を残した種村さんは、そのことを見事に看破していた。

そして、この鬼海さんの愛の眼差しを、80年前に示していたのが、安井仲治だった。

死を間際にした安井は、「芸術もけっきょく人に帰するが、単純なものほど人に帰する点が多く、技術でごまかすことは出来ない。卓上一個の果実を撮る人も、戦乱の野に報道写真を撮る人も、”道”において変わりはない。」という言葉を残したが、「技術でごまかすことは出来ない」という言葉は、今では、「AIでごまかすことは出来ない」という言葉に置き換えることができる。

ごまかすことはできないのが、人に帰するものであり、それが”人の道”であろう。AIは、人の道から外れたことをしたとしても何とも感じないが、表現者が、そうならないことで、人々が簡単にAIに騙されない感受性を維持するための表現の創出が可能になる。

表現者を自称する者は、自分とAIの違いに対して、強く自覚的でなければならない。

そのためには、鬼海さんが肝に銘じていたように、常に、"人間であるとはどういうことか?を問い続ける哲学者でなければならない。それが、安井の説く「人の道」である。

戦後日本の写真界の悲劇は、近代写真の最初から最後までを見通した安井仲治という存在がいなくなり、写真表現が、次第に「人の道」とは無関係のところに向かっていったところにある。

(肉体を備えた)人間であるとはどういうことか? ではなく、頭でっかちに「自己」の周辺ばかりを追うようになってしまった。

自己愛と自己顕示欲と自己承認欲求だけに止まって表現を繰り返している人も非常に多いし、そうした自己に対する批判の眼差しを持って、自己欺瞞や自己解体が、表現になっていった人もいた。

現在、近代美術館で写真展が開催されている中平卓馬は、そうした自己中心的な時代のなかで、烈しく自己解体していった誠実な写真家ではあるけれど、彼の写真のなかに、他者(世界)との新たな関係性の扉があるとは、私には感じられない。

天国の中平卓馬も嘆いているだろうが、中平卓馬が日本の戦後写真を代表する一人であると取り上げられることで、何を勘違いしているのか、彼の悲壮な自己解体を表現上のテクニックのようにとらえて、まるで初期型の稚拙なAIのようにコピー作品を作る輩が、現在でもまだ多く存在している。

安井という精神の柱を失った戦後の日本写真界は、あいかわらず未成熟で、写真が、未来との架け橋にならなければいけない表現であるという自覚からは遠い。

AIは、そうした現状を一掃する力となるだろう。それは諸刃の刃であり、だからこそ、安井の説く「人の道」が、写真表現においても極めて重要なこととなる。

安井仲治が、太平洋戦争が始まって日本が勝利に浮かれている時に世の中から消えてしまったことは、まるで神が、その後の日本人を試しているかのように思えてくる。

ーーーーーーー

3月30日(土)、31日(日)に、京都で開催するワークショップセミナーの詳細と、お申し込みは、ホームページにてご案内しております。

また新刊の「始原のコスモロジー」は、ホームページで、お申し込みを受け付けています。