紫式部は、なぜ光源氏を主人公にして、「源氏」の栄華を描いたのだろうか?

源氏というのは、もともとは天皇の子供達であったけれど皇位争いを避けるために早い段階で臣下の身分となり、皇族の身分を離れた者たちである。

皇族から臣籍降下した者のうち、一般的には第52代嵯峨天皇の子孫が源氏で、第50代桓武天皇の子孫が平氏とされるが、この定義だと、嵯峨天皇は桓武天皇の子なので、嵯峨源氏も平氏になってしまう。だから、正確には、桓武天皇の第三皇子である葛原親王の血統が平氏の主流である。それ以外の平氏として、第54代仁明天皇や、第55代文徳天皇、第58代光孝天皇からの流れがある。

平安時代の朝廷の財政は決して豊かではなかった。桓武天皇による度重なる蝦夷征伐による朝廷の財政面の悪化から嵯峨天皇は極端な軍縮を行なっており、そのため、平安時代は、長い間、大規模な戦乱のない平和の時代となった。しかし、軍縮の影響で治安は悪化し、盗賊や海賊などが増え、困窮した農民が土地を離れて海賊になったりしていた。

農民が土地から逃げてしまうと、律令制の基盤である人頭税が成り立たなくなる。そのため、朝廷の税収は、ますます苦しくなっていった。

それに対して藤原氏などの有力貴族は、逃亡農民を受け入れて自らの荘園で労働力として使った。人頭税であるかぎり、それらの逃亡農民は人の数に入らないので荘園の税負担はなかった。

このように律令制度の矛盾が大きくなっていた時、源氏の身分であった宇多天皇が、急遽、第59代天皇として即位した。宇多天皇は、菅原道眞を重用して改革を推し進めようとした。9世紀後半のことである。

源氏の身分の宇多天皇が、急遽、天皇に即位したわけだから、その背景に、何かの動きがあったことは間違いない。

宇多天皇の母親は、班子女王(はんしなかこじょおう)という当宗氏の娘である。当宗氏というのは、渡来系の東漢坂上氏の一族である。

5世紀の初頭、第15代応神天皇の頃に来日した東漢氏は、主に軍事力によって存在感を発揮したが、5世紀の後半、第21代雄略天皇の頃、百済経由で新しい技術と知識を持つ渡来人を呼び寄せ、自らの監督下に置いた。その新しい渡来人を「今来」(いまき)と呼び、彼らの中に史人(ふみひと)という文章記録の専門集団もいた。

この史人が、古来から日本で使われていた話し言葉を漢字表記と組み合わせる訓読みの日本語文章を発明したと白川静さんは指摘している。つまり、私たちが今使っている日本語は、今来という渡来人が創造したものである。漢字の知識の豊富な百済系の渡来人が、日本に定着していく時、それまで音声言語しかなかった日本語を書き言葉にする必要性を感じ、漢字を使って、それを成し遂げたのだ。

桓武天皇の母親の高野新笠は、土師氏の女性と、和乙継(やまとのおとつぐ)という渡来氏族のあいだの娘で、和氏というのは百済から来た今来(いまき)であり、和乙継のカバネ(職種)は、史(ふみひと)なので、彼もまた文章記録の専門家だった。

桓武天皇も宇多天皇と同じく天皇に即位する予定のなかった人物であるが、彼が天皇になったことも、その背景に、藤原式家と、今来(いまき)を同族化していた東漢氏の影響があると考えられる。今来は、文字だけでなく、最先端の大陸文化を持って日本にやってきており、古代日本という国の制度づくりにおいて大きな貢献を果たしていた。

そして、桓武天皇の側近として蝦夷征伐を行なった坂上田村麻呂もまた、宇多天皇の母と同じく東漢氏である。

皇族として生れながら、即位の可能性を失ったり皇族の身分を離れて臣籍降下すると朝廷の保護を受けられなくなるので、生活や警護において簡単にはいかなくなる。だから、そうした者たちは有力な氏族のパトロンが必要になる。そのパトロンの中に、専門的な技能を持つ渡来系氏族があり、婚姻などを通じて両者の関係は深まっていった。

宇多天皇の母親の班子女王の親は、渡来系の東漢当宗氏の女性と、桓武天皇の第12皇子の仲野親王である。仲野親王は、12番目の皇子ということで朝廷の保護は受けられなかったのだろう。しかし、彼の陵墓とされる太秦の垂箕山古墳は、天皇に即位した兄たちの陵墓よりもはるかに大きい。しかも、考古学的に、この垂箕山古墳は、6世紀後半(欽明天皇の時代)とされている。他に陵墓の候補地が見当たらないので、もしかしたら6世紀後半の有力豪族に墓に合葬されたのかもしれない。(6世紀以降に作られた横穴式石室を持つ古墳は、合葬は珍しいことではない)。

(垂箕山古墳)

(垂箕山古墳)

そして、東漢当宗氏を母の血統に持つ宇多天皇が、源氏の身分だった時に深い関係を持つのが、山科の豪族、宮道氏だった。

平安京の南東の風門の地にあたる小野郷(小野篁や小野小町が育った場所)から、山科川をはさんで対岸の地を宮道氏が拠点としていた。

宮道弥益(みやじのいやます)の娘、宮道列子と藤原高藤のあいだにできた藤原胤子を、まだ若かった宇多天皇(当時の名は、源定省)は娶り、後の醍醐天皇(源維城)が生まれた。

この宮道弥益は、陰陽寮の漏刻係(水時計で時間を計る)や、税収の監査の仕事をしていたことがわかっているが、それ以外は不明だ。

宮道氏の館があったところは、後に醍醐天皇が勧修寺とし、その南端、山科川のそばに宮道神社がある。ここは、山科盆地の南の入り口である。

宮道弥益が生きていた頃、この宮道氏の館の真南正面に、八幡宮が築かれた。吉利倶八幡宮 (きりくはちまんぐう)というが、創建は853年であり、これは石清水八幡宮の創建(860年)と、ほぼ同時期であるので、畿内における八幡宮では最古級である。

吉利倶八幡宮の西背後は亀甲山と呼ばれるが、山の西側に亀の頭のように飛び出た小高い丘があり、これが藤原高藤の墓であり、その麓に、亀の甲羅に乗っかった墓碑がある。ここが、藤原定方の墓とされる。

藤原定方というのは、宮道列子と藤原高藤のあいだの子供で、宇多天皇に嫁いだ藤原胤子の兄であるが、この人物の血が紫式部につながっている。

藤原定方は、紫式部の父親の母の父、つまり曽祖父で、紫式部の夫の藤原宣孝(ふじわらののぶたか)の曽祖父も藤原定方である。

つまり、紫式部も彼女の夫も宮道氏の血統である。そして宇多天皇の子の醍醐天皇も同じである。その後の天皇は、宇多天皇の母を通じて渡来系の当宗氏(東漢氏)、宇多天皇の配偶者を通じて宮道氏の血が流れている。

(藤原高藤の墓)

(藤原高藤の墓)

(藤原定方の墓)

(藤原定方の墓)

宮道氏を通じて紫式部と関わりの深い宇多天皇と醍醐天皇は、源氏の身分から天皇になった。

ところで、日本で一番最初に八幡宮が祀られたのは、大阪府羽曳野市誉田に鎮座する誉田八幡宮とされる。

社伝によると、欽明天皇20年(559年)に任那の復興を目指した欽明天皇によって、応神天皇陵前に神廟が設置されたことをもって創建とされている。

しかし、この記録は、欽明天皇の時代、新羅の侵攻によって苦戦していた朝鮮半島への出兵において、応神天皇を祀り、その加護を祈ったことだけを伝えている。

当時の朝鮮半島は、日本と関係の深い百済と新羅の戦いが繰り広げられ、百済は敗戦を続け、新羅は、その勢いでヤマト王権の統治機関があったとされる任那も滅ぼしてしまった。これに激怒した欽明天皇は、562年、新羅に討伐軍を送った。

羽曳野市の応神天皇陵の南に、応神天皇の神廟が設置されたのは、その頃ということになる。

しかし、ヤマトの軍勢は、新羅に敗れて退却し、571年、欽明天皇は、任那復興を夢見ながら崩御したという。

実は、八幡神と応神天皇が同一のものとして世に現れたのは、欽明天皇が亡くなった571年である。

鎌倉時代後半に纏められた『八幡宇佐宮御託宣集』によると、568年、欽明天皇の勅命を受けた大神氏のシャーマンである大神比義(おおがのひぎ)が九州の筑紫(宇佐)に赴き、三年間、五穀を断ち祈り続けた結果、571年、三歳の小児の姿となって八幡大神が顕れ、自分は応神天皇だと告げたとされる。

つまり、八幡神は、欽明天皇の時代、朝鮮半島をめぐる戦いのなかで、応神天皇の加護を祈り、戦いの前線基地である九州の地で創造された神なのだ。

ゆえに、最初から武神としての性格を帯びていたことになる。

羽曳野市の誉田八幡宮が鎮座する周辺は、応神天皇陵をはじめ、数多くの巨大古墳が集中する場所だ。

現在、誉田八幡宮の境内摂社として当宗神社が鎮座しているが、もともと当宗神社は、ここから100mほど離れたところにあった。そして、この地一帯は当宗氏の拠点だった。当宗氏は、上にも述べたように宇多天皇の母親の血統であり、東漢坂上氏の一族である。

つまり、源頼朝や足利尊氏につながる清和源氏の氏神となった八幡神であるが、もともとは東漢坂上氏と関わりが深かったということになる。

清和源氏の発展の基礎を築いた源満仲は、摂津の多田の地を所領として開拓すると共に、多くの郎党を養い武士団を形成したが、その武士団の中心となったのが坂上党であり、その棟梁である坂上頼次を摂津介(介は、地方行政の最高責任者の下で働く国司の一人)に任命した。

つまり、清和源氏の武力の主力は東漢氏系の坂上氏が担っており、源氏が武神として八幡神を大切にしたのも、そのことと関係あるように思われる。

そして、その坂上氏を代表する人物が、桓武天皇に信頼されていた坂上田村麻呂なのだが、坂上田村麻呂の墓は、山科の地にある。

その場所は、紫式部のルーツにあたる宮道氏の拠点に鎮座する吉利倶八幡宮の真北1.2kmのところである。

これらのことを考え合わせると、東漢坂上氏の一族である当宗氏を母に持つ宇多天皇が源氏の身分だった時に、宮道列子と藤原高藤の娘である胤子を妻としたのは、偶然ではなかったと思われる。

宇多天皇は、この地域の勢力(東漢氏)と深い関わりがあり、彼らによって支えられていた。源氏の身分から突然の天皇に即位した背後に、彼らの関与があるのではないか?

紫式部もまた、この吉利倶八幡宮が鎮座する場所に縁があるわけだが、川を渡れば、そこは、小野小町や小野篁が生まれ育った小野郷である。

京都の堀川通に紫式部の墓があるが、なぜか隣に小野篁の墓がある。

小野篁は、東山区の六道珍皇寺に小野篁の冥土通いの井戸があることで知られるが、昼は天皇に仕え、夜は閻魔大王に仕え、地獄の入り口で死んだ人間を裁判するうえで閻魔大王の手助けをしていたという伝説がある人物である。

もちろんこれは作り話だが、そうした物語が作られる背景として、平安京において鬼が入ってくる鬼門(東北)、邪霊が入ってくる天門(西北)の地が、小野郷になっているように、小野が、彼岸と此岸の境界に存在しているからだろう。

京都の鬼門の地にあたる比叡山麓の小野郷の八瀬童子と呼ばれる人たちは、天皇が亡くなった時、その棺を担ぐ人たちとして知られている。

こうしたことから、紫式部のファンの間では、破廉恥な物語を書いた紫式部が地獄に落ちないよう小野篁に守ってもらうために、二人の墓が隣り合わせになっているなどという俗説を唱えているが、真相はわかっていない。

ただし、紫式部も、彼女の夫も、藤原定方という山科の宮道氏につながる系譜であり、そこが山科の小野郷であることが、その謎を解く鍵かもしれない。

ちなみに山科の小野郷は、平安京の風水で、ちょうど風門(南東)にあたる場所となる。風門は、風に乗って良い情報や人々が入って来るという吉相である。

そして、紫式部のルーツ、宮道氏の拠点に鎮座する吉利倶八幡宮から真南に7.8kmのところが宇治平等院で、ここは、光源氏の有力なモデル候補の源融の別荘だった。その別荘は、宇多天皇に譲られ、後に藤原頼通によって寺院となる。このあたり一帯は、『源氏物語』で、光源氏がいなくなった後のことが描かれる宇治十帖の舞台である。

(宇治平等院)

さらに、宇治平等院から真南に48km行ったところが飛鳥の於美阿志(おみあし)神社であり、ここは、東漢氏の祖神である阿智使主を祀っている。5世紀のはじめ、東漢氏は、阿智使主に率いられて日本にやってきた。

於美阿志神社の場所は、東漢氏の氏寺の檜隈寺があった場所であり、このあたりは檜隈と呼ばれ、東漢氏や5世紀末に百済から渡来した今来が拠点としていた。キトラ古墳が有名であるが、2008年、この場所にある真弓鑵子塚古墳の調査が行われ、その石室の規模が、蘇我馬子の墓とされる石舞台古墳をしのぐ国内最大級だとわかった。

偶然なのか必然なのかわからないが、飛鳥における東漢氏の拠点と、東漢氏の代表的人物の坂上田村麻呂の山科の墓が、南北のライン上に並んでいる。

さらに、坂上田村麻呂の墓の真北2.8kmのところが天智天皇陵なのだ。

天智天皇陵がある場所は山科盆地の北端であり、その北は比叡山を通って日本海まで山岳地帯である。そして、飛鳥の檜隈の南も吉野から山岳地帯が太平洋まで続く。天智天皇陵と飛鳥の檜隈は、近畿の中央部の平野および盆地の南北の両端であり、さらに、この南北ラインの東側にも山岳地帯が壁状に走っている。

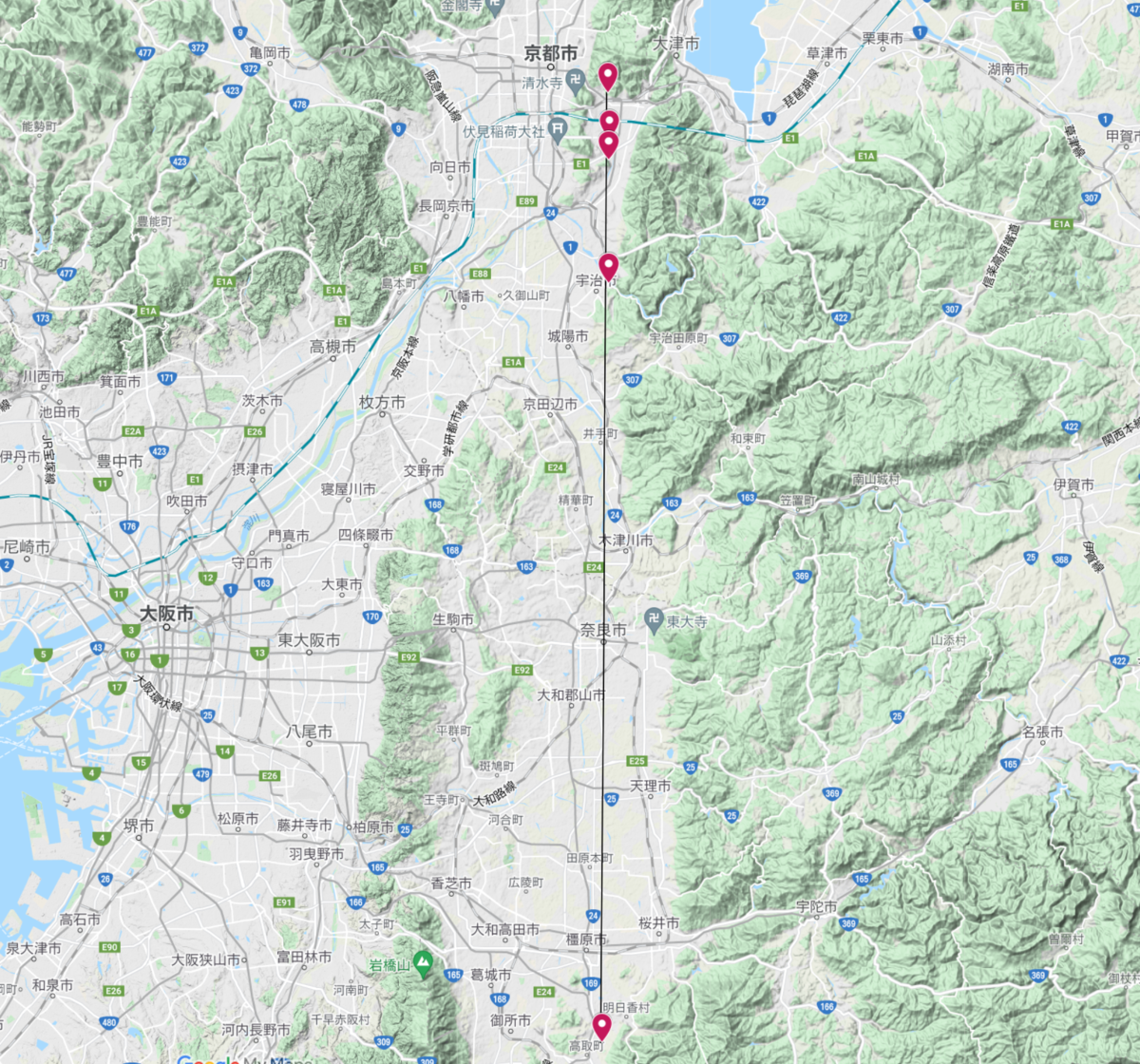

(東経135.80のライン。南端が東漢氏の氏寺の檜隈寺があったところ。北端が天智天皇の陵墓。山科盆地では、坂上田村麻呂の墓と宮道氏の拠点の地に鎮座する吉利倶八幡宮が同一ライン上で、宇治平等院や、藤原京もこのライン上にある)

天智天皇と東漢氏の関係は、乙巳の変(大化の改新)において、当初、東漢氏は蘇我氏と近い関係にあったが、中大兄皇子の説得に応じて蘇我氏との関係を断ち、そのため蘇我本宗家の命運は尽き、蘇我蝦夷が自刃して滅びることになった。

その後、壬申の乱において東漢氏は大海人皇子の味方となり、その勝利に貢献した。

飛鳥時代も、桓武天皇の時も、清和源氏の興隆においてさえも、武力に秀でた東漢氏を味方につけるかどうかが大きな鍵だったのだ。

そして、紫式部に源氏物語を書かせた藤原道長であるが、彼の時代が藤原氏の全盛のように伝えられるが実際はそう単純ではない。

道長の時代の前、10世紀に猛威をふるった菅原道眞の怨霊騒ぎによって、藤原氏の有力者は滅ぼされていた。

つまり、菅原道眞の怨霊によって唯一生き残った藤原氏の有力者が藤原道長の一族であったということだ。

その理由については、1117回や1173回でも書いたが、菅原道眞の親友であった藤原忠平の子孫だけが怨霊から守られるという道眞のお告げがあり、藤原道長の父の兼家は、そのことを利用して菅原道眞を祀る北野天満宮を皇城鎮守神とするなど朝廷における重要な聖域にするとともに、怨霊の力で他氏を排斥し、自らの一族の優位性を高めていった。

この藤原兼家を支えたのが源満仲であり、藤原道長を支えたのが、満仲の子の頼光や頼信であり、清和源氏と藤原道長の一族は持ちつ持たれつの関係だった。

また、藤原道長は、源雅信や源高明など源氏の娘を妻としていることなど、源氏との関わりが深かった。

藤原道長は、武力面においても源氏に守られていたし、経済面でも支援を受けていた。清和源氏もまた、藤原兼家や藤原道長から見返りを得て力を高めていった。

清和源氏の拠点であった多田の地は、多田銀銅山があり、清和源氏は、鉱物資源の開発においても有利な条件を獲得していたに違いない。

藤原道長が、紫式部に源氏を主人公にした物語を書かせたことは、そうした持ちつ持たれつの関係が背後にあったからだろう。

そして紫式部もまた、源氏の身分から天皇に即位した宇多天皇や醍醐天皇と、山科の宮道氏を通じた血縁があったのだ。

藤原道長は、源頼光や頼信など源氏の力によって支えられていたが、貴族が没落して新たに清和源氏に代表される武士が、それに取って代わることを予期していたことは間違いない。

菅原道眞は左遷されてしまったが、道眞の祟り騒ぎで病気がちになっていた醍醐天皇の代わりに、法皇になった宇多天皇が政治に関与し、道眞と親しかった藤原忠平を重用して改革が進み、律令制度の基盤だった班田収授は一切行われなくなり、人頭税から地頭税へと移行していった。

道眞を左遷させた時のように、逃亡農民を使って荘園経営を行なっていた藤原氏の既得権を守るための改革への抵抗は、道眞の祟り騒ぎによって一掃されていた。

地頭税になると、土地を測量し、税収を管理する地方豪族(武士)の権限が大きくなる。清和源氏の源満仲は、そうした時代を先読みして、地方に下り、摂津の多田の地を開発していた。

藤原道長は、そうした時代の流れに逆らえないことを理解し、新興勢力である清和源氏を利用して、最後の輝きを保っていたのだ。

だから、彼が詠んだ

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 虧(かけ)たることも なしと思へば」は、栄華の絶頂を驕る歌ではない。

この歌が詠まれたのは、藤原道長が息子の頼通に摂政に譲った翌年の1018年である。

そして、1019年、道長は剃髪して出家する。

彼は、1028年に亡くなるまで病気がちであったが、末法思想の広がりのなかで仏の力による極楽往生を願い、法成寺を建立することに心血を注ぎこんだ。

満月は、やがて欠けていくことが宿命づけられているゆえに刹那の輝きを見せる。

その”あはれ”の美を、いにしえの教養人は愛でていた。

道長が、自らの栄華を満月と重ね合わせたのは、わが世の栄華が、いつまでも続くものではないと弁え、その刹那の輝きに、あはれの心情をこめているのだろう。

「虧(かけ)たることもなしと思へば」という含みのある言葉は逆説であり、藤原道長が、満月を見て、明日からは欠けていく”あはれ”を感じ取れない野暮だったとは思えない。

だからこそ、藤原道長が紫式部に書かせた「源氏物語」は、光源氏の女遊びの物語でもなければ彼の栄光の物語でもなく、哀に満ちた、もののあはれの文学なのである。