「人類がその創造的想像力を試されるのはこれからである。倫理的感受性を純化し、想像力を精錬しよう。不屈の生存意思を磨け。短期的に希望を持つな、長期的に絶望するな。」日野啓三

京都市で気温39.6度に達した酷暑の今日、日野啓三さんが使用していたキャノンの85mmレンズをFUJIの中判カメラGFX50Sに装着して、嵐山あたりを散歩してきた。

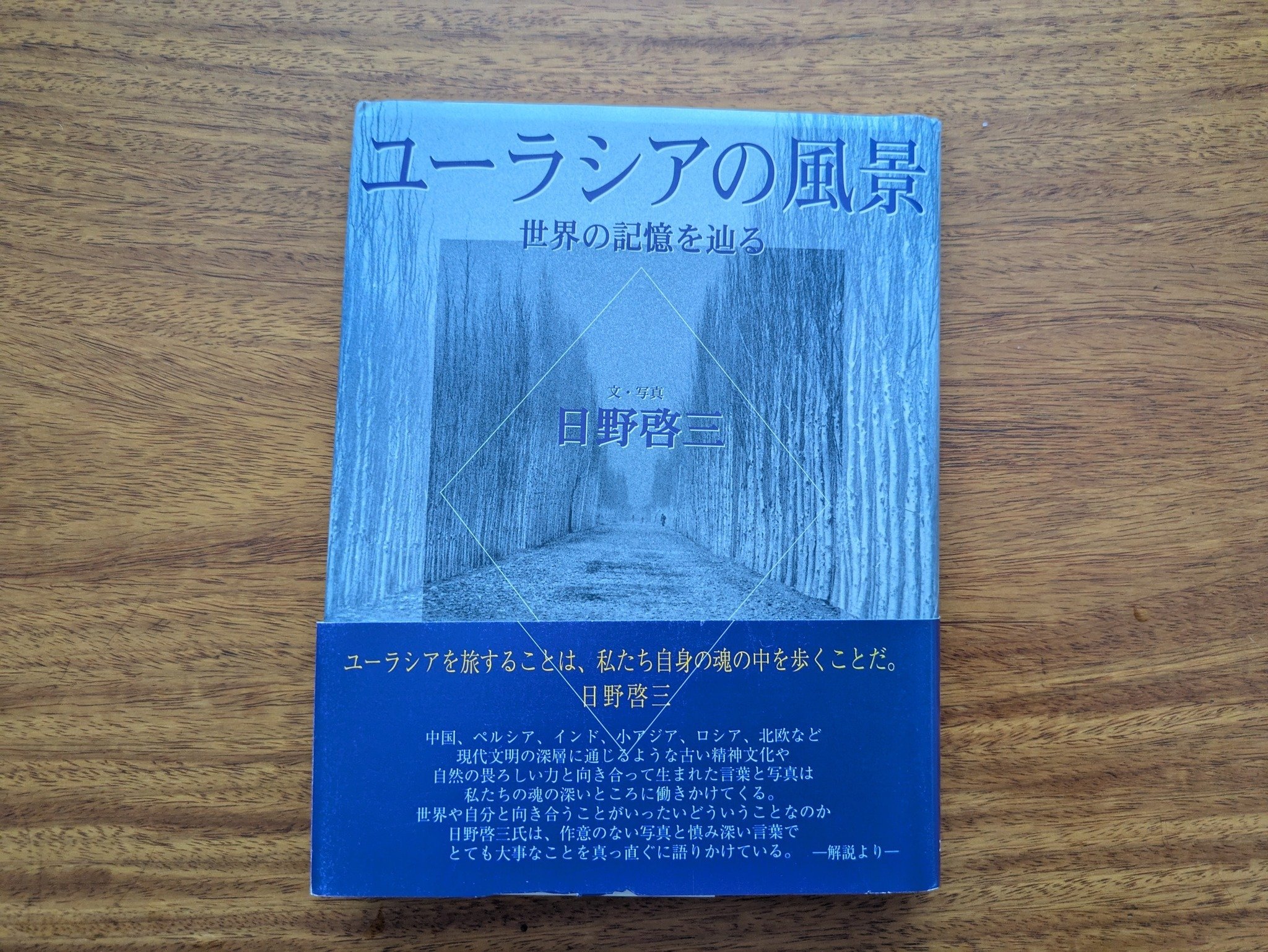

2002年の10月、私は、小説家の日野啓三さんの「ユーラシアの風景」という本を制作した。

編集経験者ではなかった私だが、恩師の日野さんの家に、それまで毎月1度、6年ほど通い、夕方から深夜まで話し込み、その時、日野さんが世界中を旅した時の写真を見て、その写真と日野さんの文章を組み合わせて本を作りたいと思い、それを日野さんに提案したのだった。

当時、日野さんは、2年に一度、癌の転移による入院を繰り返していたが、私と深夜遅くまで話し込んだり、「ユーラシアの風景」のための短文を書くことは、退院後のリハビリにちょうどいいと言ってくださった。

そして、日野さんが他界する直前に、この本は完成し、この本を持って訪ねたのが写真家の野町和嘉さんだった。

その理由は、日野さんが、「砂丘が動くように」と、「どこでもないどこか」という自分の小説の表紙カバーとして野町さんの写真を使っていたし、この「ユーラシアの風景」が、写真と文章を織りこんだ本だったので、当時、私がもっとも優れた写真家だと思っていた野町さんに見てもらいたかったからだ。

そして、野町さんのところで話し込んでいた時、突然、野町さんが、怖い顔で、「雑誌を作れ! 今は、ロクな雑誌がないんだ」と私に迫った。

「出版界の人間でもないのに、なんで私が作るんですか!?」と返答したら、「これ(ユーラシアの風景)ができるんだったらできるだろう!」と。

私は、その日、一体何事が起きたんだと途方に暮れたが、翌日からはそのことを気にもとめず、しばらく放っておいた。すると、二週間後くらいに再び野町さんから電話があり、「あれ(雑誌のこと)、進めているか?」と、急かしてきた。

なんなんだよと思いながら、とりあえず適当に企画書を作った。それほど真剣に考えたわけではなく、日野さんと長年話し込んでいた時に話題になった人たち、白川静さんとか川田順造さんや松井孝典さんとか、歴史・文明・宗教・芸術・人類学・脳科学、生命学・宇宙学・環境学・動物行動学など、様々な分野における最も素晴らしいと思う人たちをズラリと並べて、大テーマを「森羅万象と人間」と決め、天、海、森、大地、都市といった風に順々に隔月でまとめ、それぞれの執筆者に対して、どういうことを書いてほしいかを記載したものにすぎなかった。

野町さんに急かされて三日くらいで書いたもので、それほど練り込んだものではないが、これが、「風の旅人」の出発点になった。

その企画書をファックスで送ると、野町さんから電話があり、「うん、こんな感じでいいんじゃないか」ということになり、当時、写真家の世界に詳しくなかった私は、写真家は野町さんに紹介してもらうとして、執筆者には、毛筆(筆ペン)で手紙を書いて、企画書と、日野啓三さんの「ユーラシアの風景」と一緒に送った。

それまでの私は、出版界では何の実績もなかった。にもかかわらず、私の身の丈を遥かに超えた人たちに企画書を送るわけだから、何かしらのお守りが必要であり、それが「ユーラシアの風景」だった。

いずれにしろ、その時の私の行動は匹夫の蛮勇であり、出版界の事情を知っていたら、こんな大それたことはできなかった。

そして手紙が届いた頃、一番最初に連絡をしたのは白川静さんだったが、電話口ですぐ「あんた、こんな大それたこと、実現するのか?」と言われた。私は、何も考えずに即答で「実現できないもの、白川先生に送るはずありません」と、強気で答えたら、「そうか、実現するのなら、協力するわ」と、その場で返事をもらえた。

その次にサル学の河合雅雄さんに電話をしたら、まっさきに「この企画書、白川さんの名前が出ているけれど、白川さんは、やるのか?」と。それに対して私は、「当然です。すでに了承をいただいています」と答えることができ、あとの人たちは、失礼だが、ほとんど芋づる式だった。白川さんのパワーがそこまでのものとは、当時の私は知らなかった。

そして白川さんが亡くなった後、立命館大学に白川さんの書斎が再現されることになった。本棚には、分厚い専門書がズラリと並び、白川ワールドがそこに現出しているのだが、なんと、その書棚に、私が作った「ユーラシアの風景」が置かれている。

明らかに他の専門書とは異質で、そこだけが別の時間が流れている。

当時、ものすごく忙しかった(当時の中国は、急激な国土開発によって各地から次々と青銅器が発見されていたが、その文字の解読をする専門家は、中国にはいなかった。天安門事件で殺されてしまっていたのだ。世界で唯一、白川さんだけがそれをできた。なので、もし白川さんが亡くなれば、この分野の研究は200年遅れると言われていた)。だから、当時、白川さんが「ユーラシアの風景」を読んでいたとは思えないので、おそらく、私がお送りした時に、ちょこんと書棚に置いて、そのままになっていて、死後、立命館に白川さんの書棚を再現する時に、その担当者は、「ユーラシアの風景」が、白川さんにとって特別の意味があったのかどうか判断できないわけだから、そのままの状態で再現したのだろう。

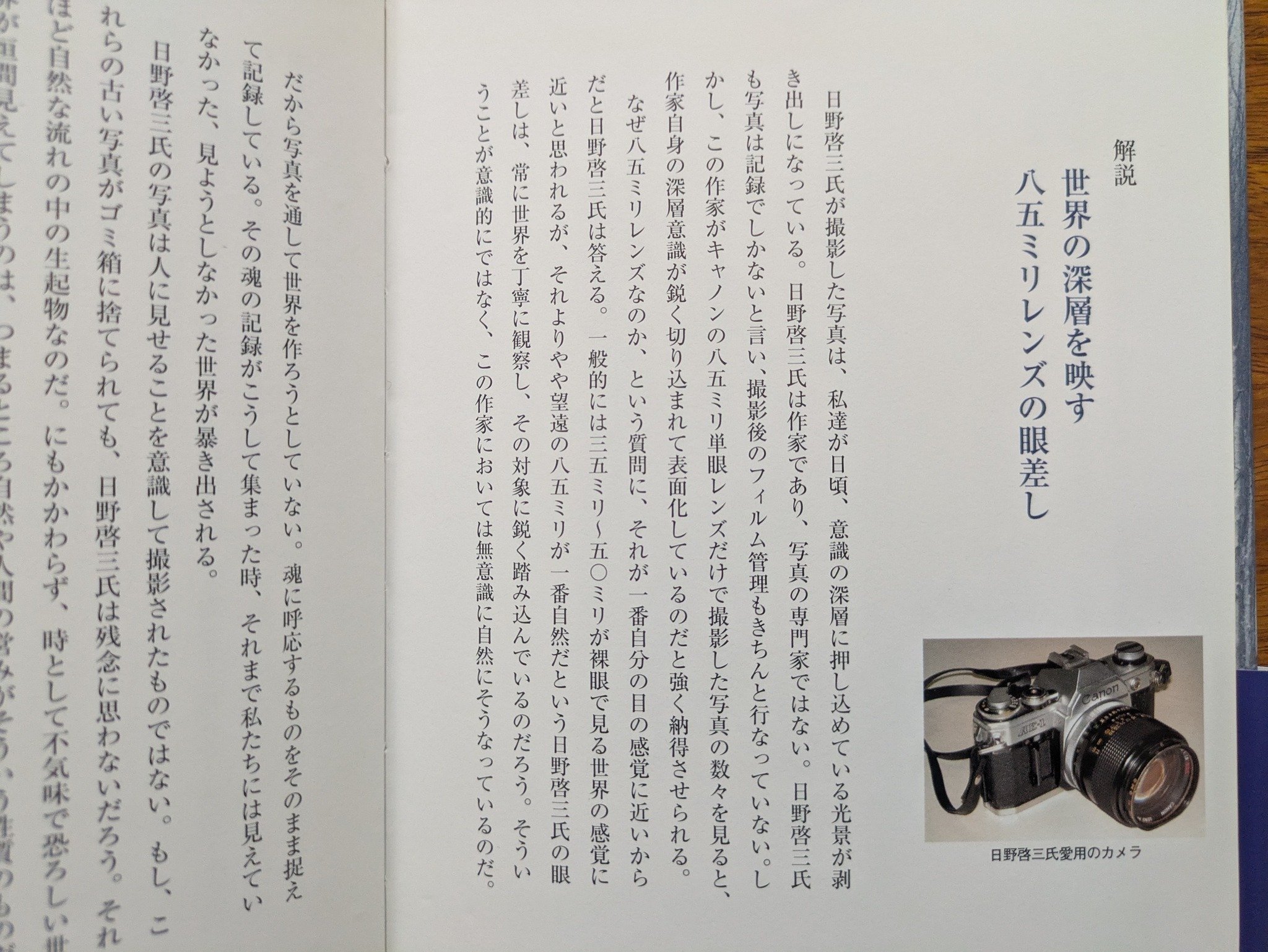

前置きが長くなったが、この「ユーラシアの風景」に掲載されている写真において日野啓三さんが使用していたカメラは、キャノンのAE-1という一眼レフで、レンズは85mmだった。

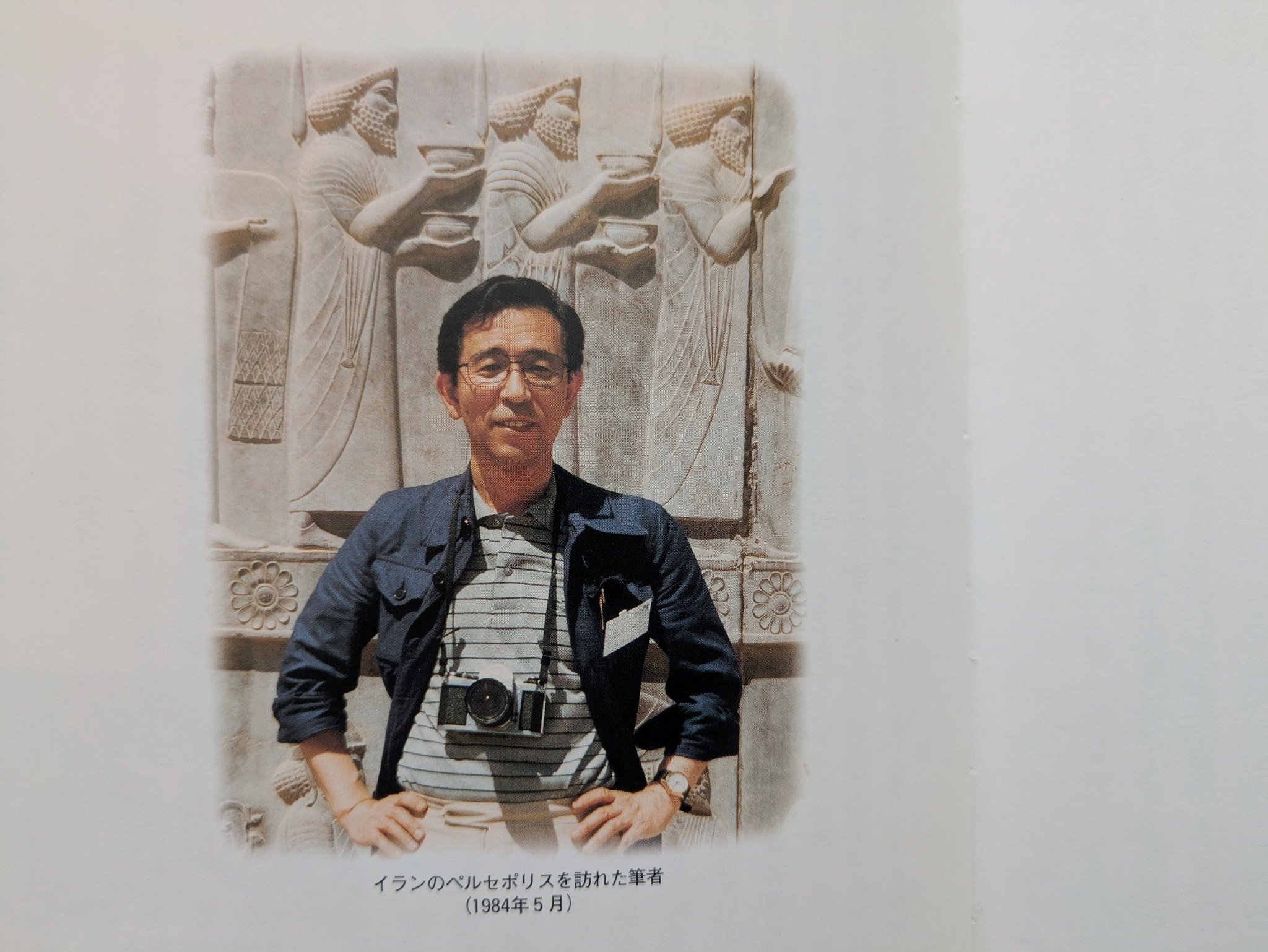

日野さんは、ベトナム戦争の取材も、中国、トルコ、イラン、インド、ロシア、北欧など世界各地を旅する時も、レンズは、85mm一本だった。

「なぜ85mmなんですか?」と尋ねたら、「それが、一番自分の目の感覚に近いから」と答えた。

一般的には標準レンズとされる50mmが目の感覚に近いのだが、それよりやや望遠の85mmが、日野さんにとって自然の見え方だったのだ。対象に対して、魂が、一歩踏み込むような撮影だったのだと思う。

その後、私は、銀座の中古カメラ屋で、日野さんのカメラとレンズとまったく同じものを見つけ、日野さんの家に持っていって、日野さんが使い続けていたカメラと交換してもらった。

日野さんのカメラで実際に撮ろうと思ったわけではなく、手元に置いておきたかっただけだ。

あれから20年以上が経った今、私が持っているカメラFUJI GFX 50Sで、アダプターを使えば、日野さんが使用していた85mmレンズを装着して撮影が可能だと知った。さっそくアダプターを入手して、今日、嵐山を散歩しながら撮ってきた。

世界に向き合いながら鋭く肉薄していく日野さんの魂の働きがリアルに体感できる85mmレンズ。私が、これをどう使えるかはまだわからない。

ユーラシアの風景において、日野さんは、現代文明の深層に通じるような古い精神文化や、自然の畏ろしい力と向き合っており、そこから紡ぎ出された写真と言葉は、私の魂の深いところに働きかけてきた。

その行為は、世界を描写するのではなく、世界に呼応する魂を何らかの意味あるものとして定着させようとする作家の情動と想像力が反映されたものだった。

そうした日野さんの深い思いは、「ユーラシアの風景」の中の「理想郷」と題されたエッセイの一文に凝縮している。

「人類がその創造的想像力を試されるのはこれからである。倫理的感受性を純化し、想像力を精錬しよう。不屈の生存意思を磨け。短期的に希望を持つな、長期的に絶望するな。」

ーーーーーーーーーーーーーーー

東京でワークショップを行います。

2025年8月30日(土)、8月31日(日)

*いずれの日も、1日で終了。

詳細、お申し込みは、ホームページでご確認ください。

_________

新刊の「かんながらの道」も、ホームページで発売しております。