(新刊の「かんながらの道」より

東京の写真を撮っている人は、とても多い。

そして、それらの写真を持ち上げる際に、「独自の視点で東京と切り取った!」という言葉が使われることが、とても多い。

気鋭の写真家とか、重鎮の写真家とか、なんでもいいが、「独自の視点で切り取る」という言葉に、私は、いつも違和感を感じている。

東京という場は、単なる風景ではなく、生身の人間が生きて活動している舞台なのだが、その舞台を、自分が好きなように切り取って料理することが、アート表現ということになってしまっているようで、けっきょく、目の付け所を競っているだけにすぎない。

昨日も友人と話をしていたのだが、京都というのは、街自体は整然としており、街を歩いていても迷路の迷い込む様なことは、あまりないのだが、東京の道は複雑怪奇に錯綜としており、至るところに新しい発見があることは間違いない。だから、飽きることなくそうした探索を続けることができるし、新しい発見を競い合うようにして東京を切り取った写真は非常に多くなり、そのなかで、目新しいものが「独自の視点で切り取った」と、束の間だけ称賛されるのだが、その独自性はすぐに飽きられ、他の独自性に更新される。

だから、常に注目を浴び続けるためには、それこそ獲物を狙うハンターのように、何か面白いものはないかと、街の中に繰り出し続けることになるのだろう。

独自の視点ではなく、「その人ならではの姿勢で、東京と向き合った。」という言葉で、東京の写真が取り上げられることは、あまりないようだが、私は、そちらの写真の方に興味が惹かれる。

その人ならではの姿勢には、その人の、それまでの生き様や思考の積み重ねや経験が反映される。だから、その領域が浅いと、写真も味わい深いものにはならないだろう。

対象への目の付け所ではなく、対象との向き合い方。

何が違ってくるかというと、写真の中から、被写体と撮影者のあいだの対話、声にならない声のようなものが聞こえてくるかどうかだ。

独自の視点で切り取ったと表現される写真からは、確かに、撮影者の眼差しは感じられるが、心で向き合っていないからか、対話のようなものは、あまり感じ取れない。

私の家には、鬼海弘雄さんの写真がたくさんあるのだが、写真から、鬼海さんと被写体の対話、声にならない声のようなものが感じとれる写真は、不思議なことに、何年ものあいだ、毎日のように見ていても飽きない。

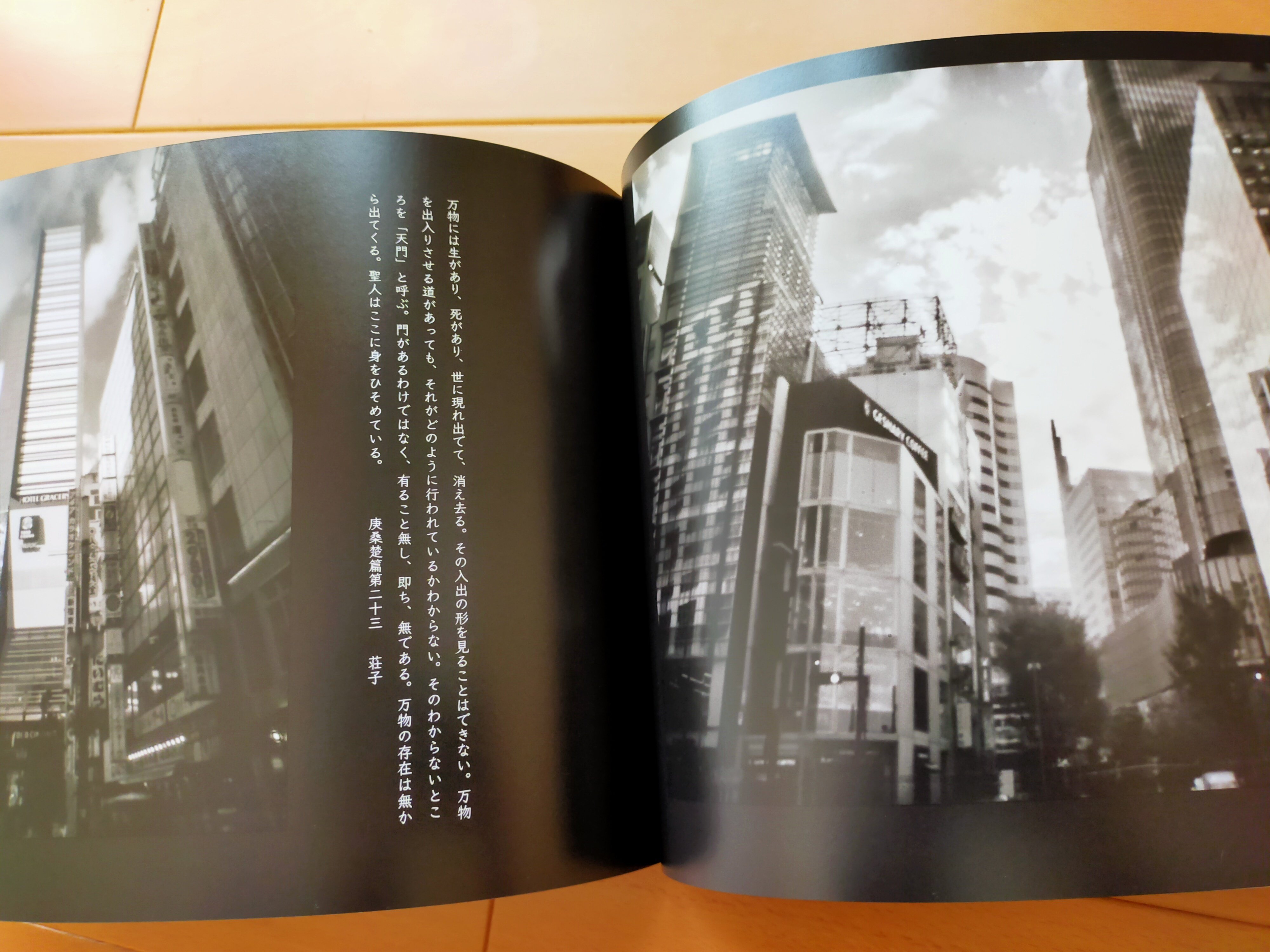

鬼海さんのポートレートのように、東京の街を撮る。鬼海さんは、私が作った鬼海さんの写真集「Tokyo View」の中で、それを行っている。

しかし鬼海さんの真似はできない。「視点」であれば真似ができても、「姿勢」には、鬼海さん自身の人生が深く関わっているから、真似をしようと思ってもできない。

被写体に頭を垂れるようにして被写体と向き合うハッセルのカメラの持ち方を含め、そこに鬼海さんの気配と、鬼海さんの写真が在る。

鬼海さんと同じ道具で同じ姿勢で自分もやるのではなく、私の場合は、道具として、針穴写真と三脚の方が、心素直に対象と向き合えるような感覚があって、その方法を選んだが、鬼海さんの姿勢は、常に明確な指針になっているし、その軸があるからこそブレずにできると思っている。

鬼海さんの東京の写真は、「鬼海さん独自の視点で切り取った写真」という言葉をあてはめると、言葉の軽さが浮き彫りになる。やはり、「鬼海さんならではの姿勢で、東京と向き合い続けた写真」と表現すべきだろう。

それらの写真が味わい深いのは、鬼海さんの生き様や、思考の積み重ねや経験の深さがあるからで、被写体との向き合い方には、それらが必ず反映される。

独自の視点というのは、ごまかしがきくし、その程度のノリで活動している人の言葉も、大して面白くないが、その人ならではの姿勢というのは、写真にしても言葉にしても、ごまかしがきかず、必ず、その人自身が、そこに顕れる。

________

新刊の「かんながらの道」は、書店での販売は行わず、オンラインだけでの販売となります。

詳細およびお申し込みは、下記のホームページアドレスから、ご確認ください。よろしく、お願い申し上げます。

https://www.kazetabi.jp/

また、新刊の内容に合わせて、京都と東京でワークショップを行います。

<京都>日時:2024年11月16日(土)、11月17日(日) 午後12時半〜午後6時

場所:かぜたび舎(京都) 京都市西京区嵐山森ノ前町(最寄駅:阪急 松尾大社駅)

<東京>日時:2024年12月14日(土)、12月15日(日) 午後12時半〜午後6時

場所:かぜたび舎(東京) 東京都日野市高幡不動(最寄駅:京王線 高幡不動駅)

こちらも同じく、詳細は、ホームページにて。